Юрий Чайковский - Мысы Ледовитого напоминают

- Название:Мысы Ледовитого напоминают

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Товарищество научных изданий КМК

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9500591-3-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Чайковский - Мысы Ледовитого напоминают краткое содержание

Для всех, кому интересны Арктика, судьбы необычных людей и страны.

Во втором издании исправлен ряд ошибок, в том числе существенных, добавлены снимки, карты и литература, дано много разъяснений, учтены замечания специалистов.

Мысы Ледовитого напоминают - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

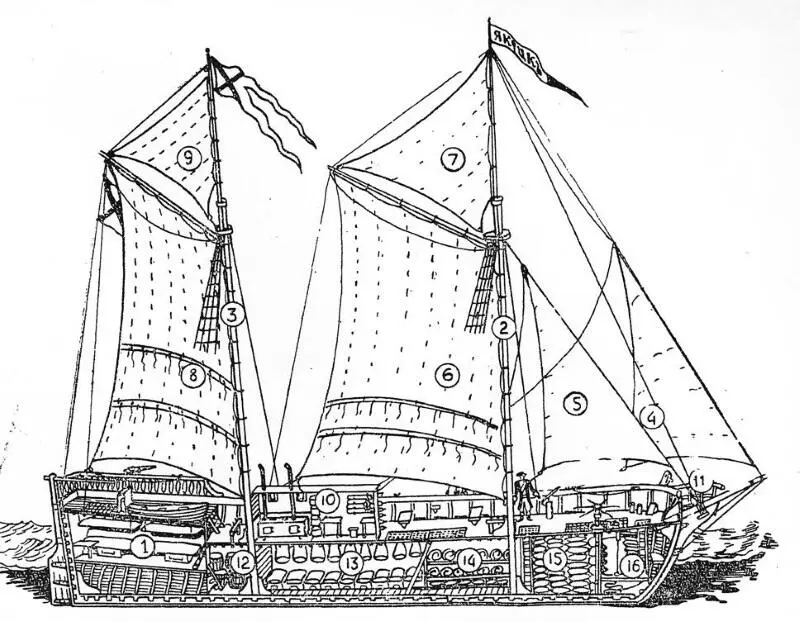

Дубель-шлюпка «Якуцк»[Павлов А., с. 113] 1 — унтер-офицерский кубрик, параллельно с ним каюта командира, над ними ходовой мостик с румпелем, перед ним нактоуз (шкафчик с компасом и лампой), справа от него ялик, а слева у фальшборта — фальконет (легкая пушка) на вертлюге; 2 — фок-мачта (показана с верхушкой вант, идущих от салинга вниз); 3 — грот-мачта (с тем же); 4 — кливер; 5 — стаксель, под ним шпиль (ворот для подъема якоря) и место для склада досок и брёвен; 6 — гафельный фок; 7 — фока-топсель (ставился при малом ветре); 8 — гафельный грот (от клотика через конец гафеля вниз идет ахтер-штаг, рядом кормовой флаг на лине, т. е. тонком тросе); 9 — грота-топсель (видимо, не ставился); 10 — офицерский камбуз с печью и штурманская со шкафом для карт и инструментов (впереди на палубе видны две скамьи гребцов); 11 — отхожее место (здесь ветер почти всегда дул от корпуса); 12 — пороховая камера и винные запасы; 13 — жилой трюм для «нижних чинов»; 14 — пресная вода в бочках; 15 — продовольствие и амуниция; 16 — канаты и паруса. Не показаны топ-штаг (канат между клотиками мачт) и помпы под жилой палубой

Спасала лишь краткость навигации: почти весь год команда жила вне судна, в избах или казарме, где, по крайней мере, были печка и ежедневная каша.

Дубель-шлюпка не могла взять нужный запас еды, воды и снаряжения, так что в начале похода ее сопровождали дощаники с припасами, часто намокавшими, а то и вовсе гибнувшими. В АК понимали, что следует заранее выслать запасы к местам вероятных зимовок, но средств к этому не было, и пришлось ограничиться требованием устройства складов (через Сенат) от местных воевод, не имевших к тому, однако, ни желания, ни средств.

АК, экономя штат матросов, предписала дубель-шлюпкам треугольные паруса, поскольку они управляемы с палубы. Позже Беринг приказал, для усиления тяги, заменить главные паруса с треугольных на гафельные (они тоже управляемы с палубы), но без гиков [385][ВКЭ 2, с. 36].

Будучи далёк от морского дела, не берусь дать оценку мореходности данной конструкции, но вопросы возникают, и удивительно, что за 300 лет их не задали знатоки. Для судна в открытом море крепление главных парусов к стеньгам опасно, да еще когда их нельзя быстро убрать из-за нехватки матросов. Напомню, что дубель-шлюпка не рассчитана на плаванье в открытом море. После года траты запасов, «Якуцк» стал терять остойчивость, но стеньги было не убрать (что делают при прямых парусах), и Лаптев был вынужден добавить 5 тонн камней [Троицкий, 1989, с. 19]. Это позже ускорило погружение гибнущего судна, затруднив доступ к течам, и уменьшило спасенную часть запасов.

Удивляет и расположение главного паруса (грота) на месте бизани. Бизань — парус для стабилизации кормы, его направляют против ветра (и для этого удобен бизань-гик, а гиков на «Якуцке» не было), тогда как грот служит движителем, только будучи поперек ветра. Поэтому неудивительно, если «Якуцк» плохо слушался руля. Так, X. Лаптев записал:

«в повороте нанесло на нас великую льдину… и несучи потерло форштевень».

После этого столкновения (13 авг. 1740 г.) события следовали стремительно, и гибель «Якуцка» стала неизбежной. К вечеру

«надломило форштевень, всю дубель-шлюпку помяло, учинилося великая течь… поставя три помпы, стали выливать. А из интрюма, дрова и провиант выбрав, засыпали щели мукою и конопатили, токма воды не убывало». Ночью «весь форштевень от киля до ватерштока выломало и выбросило на лед… нос погрузился, а корму приподняло. Подвели под нос грот и штаксель, засыпали меж ними и бортами мукою и грунтом, но токмо течь не уняли» [Троицкий, 1989, с. 19–20].

Поскольку еще до этого не удалось устранить течь по всему корпусу, то отчаянная попытка лейтенанта обезвредить носовой пролом, подводя пластырь из парусов, была, по всей видимости, бессмысленна, зато высыпан был едва ли не весь запас муки. Полагаю, что упомянутые в п. 13 Очерка «от некоторых нижних чинов „нерегулярныя и неистовыя слова“, смирявшиеся кошками», напоминали зимой командиру, что он оставил команду без хлеба, а спасал вовсе не корабль, но свою должность (имитируя борьбу до последнего). Всё это было верно, но рядовым членам экипажа было невдомек, что наказание командиру за утрату судна могло быть любым, вплоть до смертной казни.

Именно от возможности уголовного дела лейтенант решил обезопасить себя следующей записью о консилиуме офицеров:

«К вечеру „налилась дубель-шлюпка по самую палубу водою… прибылою водою и ветром NW тронуло лед и понесло дубель-шлюпку со льдом на 0S0 куда течение воды…“ Наступил решительный момент. В полночь на 15 августа в журнале сделана на судне последняя запись: „Командующий с ундер-офицерами зделав консилиум, что дубель-шлюпку спасти никак невозможно и дабы спасти хотя людей, того ради сошли на помянутый стоячий лед“» [Троицкий, 1989, с. 20].

Прочтя эти отчаянные до слёз слова, изумляешься — как можно совещаться, когда всё зависит от минуты и даже секунд? В любой миг «Якуцк» может, вскинув корму, столбом уйти в глубину. И как можно сойти на стоячий лед после консилиума, если еще до него «понесло дубель-шлюпку со льдом»?

Ответ дать нетрудно: разумеется, командир приказал покинуть судно, когда вода целиком скрыла трюм, а то и раньше. Об этом была сделана запись в журнале — возможно, еще на ходовом мостике, но вернее, что уже на стоячем льду. С него же, безусловно, Лаптев в тоске наблюдал, как корму вверенного ему корабля уносит течение (нос уже давно погрузился), о чем тоже сделал запись. Следовало скорее оттащить спасенное имущество подальше от хрупкого края льдины, и только после этого можно было думать о консилиуме (запись о нем была обязательна для будущих разбирательств). Его, однако, полагалось провести до принятия решения, что и пришлось записать в журнале.

Напомню, похожий сбой записей был еще в предыдущем журнале «Якуцка» — после гибели Прончищева.

9. Почему Беринг не поплыл на Камчатку океанами

Вернее всего, то была рука Кирилова — именно он был обязан назначать дела к слушанию и распределять их по папкам, а отрицательное его отношение к морскому варианту доставки экспедиции на Тихий океан он сам вскоре высказал. В 1733 году, когда ВСЭ уже отправилась в путь, он подвел итог своей работе по ее подготовке в записке [Кирилов, 1943, с. 35–36]. Он утверждал, «что ныне иного и ближнего пути, как чрез Охоцк, нет», и вот его «резоны».

1) Прежде всего, необходимо обследовать Северо-восточный проход:

«Сие оправдание важной экспедиции, каковой ни от ково никогда не бывало, состоит в разных изысканиях: во-первых, подлинно проведать, могут ли Северным морем проходить [до] Камчатского или Полуденного океана моря (я, по исследованию некоторых, конечную надежду имею, что могут)».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: