Юрий Чайковский - Мысы Ледовитого напоминают

- Название:Мысы Ледовитого напоминают

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Товарищество научных изданий КМК

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9500591-3-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Чайковский - Мысы Ледовитого напоминают краткое содержание

Для всех, кому интересны Арктика, судьбы необычных людей и страны.

Во втором издании исправлен ряд ошибок, в том числе существенных, добавлены снимки, карты и литература, дано много разъяснений, учтены замечания специалистов.

Мысы Ледовитого напоминают - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Все материалы экспедиции Овцын, к счастью, смог передать сопровождавшему его Выходцеву […] Князь Иван Долгорукий и майор Петров (начальник берёзовской полиции — Ю. Ч.) были казнены, остальные биты кнутом и разосланы по дальним городам или записаны в солдаты.

Дмитрий Леонтьевич Овцын, каким представил его себе художник-полярник Николай Пинегин

Овцын признал, что встречался с Долгоруким, но всячески отрицал, даже под пыткой, какую-либо политическую подоплёку их отношений. Наказание было не слишком суровым — его разжаловали в матросы и в кандалах отправили в Охотск, в распоряжение Беринга. Возможно, на решение Тайной канцелярии повлияло ходатайство Адмиралтейств-коллегии […] Беринг ласково встретил опального Овцына и назначил личным адъютантом. Под командой Беринга он отправился к берегам Америки […] Впоследствии Овцын был восстановлен в офицерском звании и служил на кораблях Балтийского флота. Скончался в августе 1757 года в звании капитана второго ранга.

[Свердлов, Чуков, 2009, с. 44–48]

Примечания.

1. Добавлю: «На допросе Долгоруков (Иван — Ю. Ч.) не выдержал пыток и наговорил того, о чем его не спрашивали: рассказал о подложном завещании. Возникло новое следствие, уже в Шлиссельбурге. Долгоруковы (Иван и три его дяди — Ю. Ч.) были привезены в Шлиссельбург и приговорены: Иван к колесованию, остальные — к отсечению головы… П. В. Долгоруков в своих записках рассказывает, что Иван перенес свою ужасную казнь с поразительным мужеством» (НБЕ, т. 16, 1913, стлб. 569). Тем самым, он казнён не за преступление, а за то, что рассказал под пыткой о преступном намерении умершего отца.

Фамилии «Долгорукий» и «Долгоруков» часто путались. «Подложное завещание», в котором Петр II якобы завещал престол своей невесте Екатерине, было уничтожено сразу, как только оказалось ненужным, и о нем никто из посторонних не знал. Гордая княжна Екатерина долго влачила самую несчастную жизнь в монастырях, но возвращена в Петербург Елизаветой, вышла замуж и вскоре же умерла в возрасте 33-х лет.

2. Тишин получил 600 руб. и повышен в чине [Анисимов, 1998, с. 138].

3. Осужден Овцын был при Анне Иоанновне, а восстановлен при Анне Леопольдовне; она смягчила режим власти и освободила многих осужденных. В службе матросом на Тихом океане проявил себя столь достойно, что его понемногу стал уважать даже С. Ваксель (командир после Беринга), несмотря на его гордое офицерское поведение.

7. Мыс Северо-Западной, или Маячный

На карте Харитона Лаптева, которая была основой всех карт вплоть до плавания Норденшельда, Таймыр обращен на север двумя мысами. Кроме Северо-восточного (Челюскин), указан еще «мыс Северо-Западной», которого на нынешних картах нет, а между ними — огромный треугольный залив, которого в природе тоже нет. В него, по Лаптеву, впадает река «Таймура», то есть Нижняя Таймыра. Копия карты приведена в книге [Соколов, 1851].

Принято считать, что Лаптев посетил остров, ныне именуемый Русским, поставил на северном его мысу «маяк» (приметный знак) и поместил мыс на карте как часть материка. (Ныне это мыс Маячный, на нем установлен световой маяк.) Версия естественна и даже красива, но немыслимо столь долго ездить по гладкому (без торосов) морскому льду от острова к острову и не заметить, что материка тут нет.

Вернее, что маршруты вокруг острова Русский частично додуманы (первым нашел несоответствия в описаниях «мыса Северо-Западного» еще Миддендорф). То есть, что Лаптев рисовал здесь не только без съёмки, но отчасти и без объезда, додумывая единую береговую линию по виденным вдали контурам и прошлогодним данным Чекина. Кроме того, тут есть еще одна крупная ошибка на карте Лаптева, и все надо рассмотреть вместе, чтобы понять суть дела.

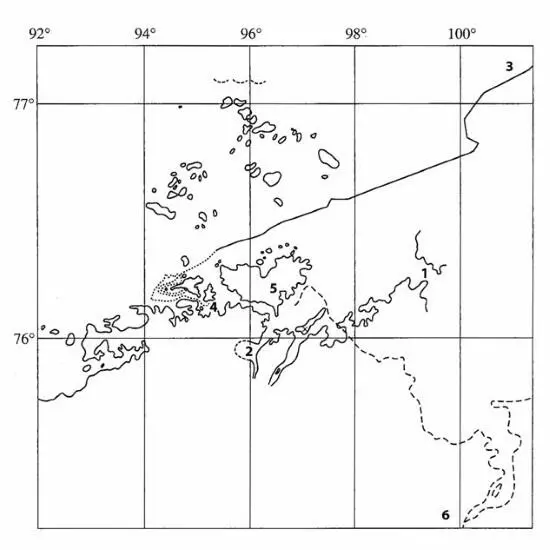

Несуществующий залив

(штриховая линия) с карты X. Лаптева, наложенный на карту острова Таймыр и окрестностей, отснятую в 1900–1901 гг. в ходе РПЭ

1— устье реки Нижней Таймыры по съемке РПЭ; 2— река Коломейцева; 3— курс «Зари» в навигацию 1901 года; 4— место первой зимовки РПЭ; 5— остров Таймыр; 6— устье реки Таймуры по X. Лаптеву

На приведенной здесь (с. 336) карте устье Нижней Таймыры изображено (штриховой линией) весьма точно, однако помещено на целых 40 минут южнее его истинного расположения (обычно ошибки измерений широт в ДКО не превышают 20–30 минут). Значит, съёмка тут была проведена, но без измерения широт (не было ясного неба), и не увязана со смежными участками. Причину неувязки можно полагать у Лаптева и Челюскина общей — запредельную усталость.

Понять и простить эти ошибки можно и нужно, но не следует превозносить их как добротный географический результат, что часто делают. Нужно помнить, что в начале 1901 года из-за этого сдвига широт едва не погибли двое замечательных полярников — лейтенант Николай Коломейцев и казачий урядник

Степан Расторгуев (см. далее Повесть,пункт «Ступайте в никуда»).

8. Сведения о дубель-шлюпке «Якуцк» и ее гибели

Странным для нас названием дубель-шлюпка именовался небольшой однопалубный корабль, предназначенный для плаванья в лагунах, а потому удобный и среди льдов. Будучи длиной, как два вельбота [383], он к тому же напоминал шлюпку наличием румпеля (а не штурвала), вёсел и, как у вельбота, скругленной кормой, позволявшей выходить из узких тупиков кормой вперед. Длина судна около 21 м, высота от верхней поверхности палубы до основания киля около 2 м и около 6 м ширины. Экипаж около 45 человек. Имел 6 фальконетов (малых пушек) на носу и корме — для устрашения «немирных инородцев». На деле они в ходе ВСЭ применялись лишь для салютов и звуковых сигналов.

Предназначенная для кратких поездок, дубель-шлюпка была малопригодна для автономного плавания и житья команды. Шестивесельную шлюпку приходилось вести на буксире (что неудобно и грозит ее потерей), ибо на судне помещался лишь двухвесельный ялик. Малые размеры судна влекли, при автономном плавании, чрезмерную тесноту: 36 коек в два яруса в низком (1,8 м) и сыром «жилом трюме», площадью около 24 кв. м, без стен и сплошного пола (под настилом всегда вода) [384]. Жилая палуба (сплошной пол) имелась лишь в кормовой надстройке, где рядом расположены каюта командира и кубрик унтер-офицеров. Не было ни отопления и горячей пищи для «нижних чинов», ни рабочих помещений для специалистов, кроме штурмана. Негде было расположить больных и раненых, большинству негде было сушить одежду и обувь. На каторжных работах не могло быть хуже — это надо помнить при оценке поведения матросов и, особенно, солдат, в последовавших драматических событиях: каторга их пугать не могла.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: