Юрий Чайковский - Мысы Ледовитого напоминают

- Название:Мысы Ледовитого напоминают

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Товарищество научных изданий КМК

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9500591-3-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Чайковский - Мысы Ледовитого напоминают краткое содержание

Для всех, кому интересны Арктика, судьбы необычных людей и страны.

Во втором издании исправлен ряд ошибок, в том числе существенных, добавлены снимки, карты и литература, дано много разъяснений, учтены замечания специалистов.

Мысы Ледовитого напоминают - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Лишь в 1973 году Троицкий вновь заявил в печати, что северный путь был невозможен. К сожалению, собственный вариант Троицкого (он уверял, что неведомые мореходы плыли из устья Лены) построен тем же «методом», что и критикуемый им, т. е. по законам мифа, и так же поражает равнодушие Троицкого к противоречиям. Этот вариант не мог тогда иметь успеха (не было заказа), однако следует признать, что именно Троицким был введён в оборот восточный вариант южного пути, каковой тоже должен быть рассмотрен.

Резьба на ноже из зал. Симса

«С большей или меньшей вероятностью можно прочитать начало надписи как Акакиа» [ИПРАМ. с. 141]. Второе слово начинается, ещё более гадательно. буквами М. У и Р

Троицкий никак не объяснял ни вещей и женщины с северо-запада Сибири, ни способа возможного ухода выживших на юг. Четверть века его не слушали, но вот, уже после его кончины, «Полярная энциклопедия школьника» (изд. «Северные просторы») вновь направила наших злосчастных путников к мысу Фаддея из устья Лены. И не как-нибудь, а под началом некоего Акакия Муромца, о котором ничего, кроме возможного имени на рукояти ножа [40] Высказано обоснованное мнение, что это просто орнамент — наряду со всем известными симметричными орнаментами бывают орнаменты, имитирующие текст [Свердлов, 2002]. В таком случае нож не был именным, его владелец не был Акакием, он мог быть неграмотным и нерусским. В самом деле: «Точно такое украшение ножей применяют до сих пор долгане и нганасаны Таймыра» [ИПРАМ, с. 141].

, неизвестно. В лучших традициях хорошо забытого 1948 года по страницам учебной и справочной литературы покатил новый «артамоновский велосипед»:

«Муромец Акакий… русский арктический мореход, промышленник, первооткрыватель западной части моря Лаптевых…

В 1630-х годах вместе с братом Иваном занимался пушной торговлей в бассейне Лены. В 1640-х гг. с грузом мехов отправился на двух кочах из дельты Лены на запад» (Поляр, энцикл. школьника. Биография, том трёхтомника.

Сост. В. И. Магидович. М., 2000, с. 34).

И так далее. Здесь всё неправда, а неправда всегда выдаёт себя тем, что не может образовать ядра явления (см. п. 2 и Пролог) в силу отсутствия самосогласованности. В самом деле, имя установлено по ножу и не говорит о статусе владельца (даже если действительно прочтено имя), каковой измышлен без обращения к фактам, а потому всё распадается. В бассейне Лены в 1630-х ещё не было торговли (едва устанавливался сбор ясака) [41] Низовья Лены освоены лишь в 1640-х, отчего туда помещено и плавание, но в данные годы западное побережье моря Лаптевых уже было освоено с Хатанги, и «Акакий» мог быть первым только в отношении посещения зоны мыса Фаддея. Кстати, называть первооткрывателем принято только того, кто вернулся и сообщил. Наконец, торговец в глубине материка (именно таковыми были муромцы) и мореход — разные люди.

. Составителю эти годы нужны только потому, что в то время в совсем другом регионе (в низовьях Енисея) действовало семейство купцов-муромцев [Обручев, 1973, с. 49–51].

Зачем вся эта глупая ложь с Акакием, и надо ли о ней вспоминать? Увы, надо, ибо её готово слушать якутское общество, и надо понять, почему. Акакий стал основой разных сюжетов, и родился миф.А родился он потому, что на него возник заказ: по всей видимости, новым якутским властям нужна та история, в которой открытия велись из Якутии, и они согласны платить.

Тут надо вспомнить, что миф — явление во все времена общественное. Если есть заказ от общества или начальства, миф укореняется, если нет — нет. Соответствие известным достоверным фактам при этом не требуется, так что напрасно Леонид Свердлов раскрывал (притом весьма убедительно) нелепости «биографии» Акакия [Свердлов, 2002] — его не слышат, как 70 лет назад не слышали доводов против догмы Долгих-Окладникова.

Похожий «артамоновский велосипед» мы увидим в Очерке 4 у могилы Прончищевых. С этим сегодня ничего нельзя поделать, но за науку обидно.

Разумеется, усердие Магидовича-младшего очень навредило выяснению истины, ибо нелепость выдумки выглядит для многих как нелепость восточного варианта. Но этот вариант южного пути совсем отвергать нельзя. Люди с Запада могли быть взяты на борт где-то близ Хатанги судном, плывшим с востока, а таковое судно в свете новых данных видится возможным. Дело в том, что раскопки в поселке Усть-Оленёк обнаружили некоторые вещи, сходные с вещами ПСФ [Старков, 2013], а зимовье тут основано в 1633 г. (см. с. 369). Так что ПСФ могло отправиться отсюда [42] Оттуда могли отплыть вовсе не беглецы, а люди, желавшие честно доставить казну из Оленька в Хатангу морем, а странно одетые люди (воры?) могли примкнуть к ним позже, сообщить о разбойниках на Хатанге и тем побудить их изменить курс. Добавлю, что в Усть-Оленьке тоже найдены русские женские украшения.

, если оно произошло после этой даты. К возможной дате отплытия ПСФ и следует теперь обратиться.

12. Как же было на самом деле?

Мы уже выяснили, что идею северного пути надо отвергнуть как противоречащую фактам. Наоборот, южный путь возможен, и у него есть варианты. Более правдоподобным выглядит движение с Хатанги к мысу Фаддея морем, но и юго-западный (речной), и юго-восточный (с Оленька) варианты ничему не противоречат. Все варианты (как и другие непротиворечивые, если они появятся) лучше всего оставить как возможные. То, что окажется в них общего (ядро), и есть нынешний ответ на вопрос, как же было на самом деле.

На сегодня ответ примерно таков. То была разнородная ватага людей из разных слоёв общества — пришлых из Европы (с Запада и с русского Поморья) и Сибири (как русских, так и коренных жителей севера Западной Сибири), а также, вероятно, местных таймырцев. Она везла обширную добычу (с юга Таймыра и/или из устья Оленька) в Европейскую Россию, была вынуждена уйти с привычных путей (бегство) и оказалась в море к северу от мыса Фаддея (прибыв по морю или по рекам). Здесь она разделилась на две группы, причём многие путники, видимо, тогда же погибли. Западная группа построила летнюю избушку, в которой трое остались зимовать без всякой надежды выжить, а остальные, вероятно, ушли и, возможно, достигли юга Таймыра, где могли остаться жить. Восточная группа, видимо, погибла вся, однако некоторые тоже могли спастись как по суше (можно указать возможные пути их возвращения по рекам), так и по морю, если встретили промысловиков.

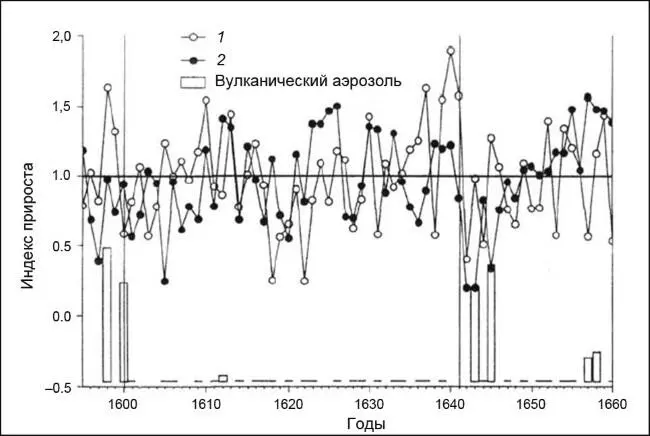

Изменение толщины годовых колец деревьев на юге Арктики в XVII веке

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: