Юрий Чайковский - Мысы Ледовитого напоминают

- Название:Мысы Ледовитого напоминают

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Товарищество научных изданий КМК

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9500591-3-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Чайковский - Мысы Ледовитого напоминают краткое содержание

Для всех, кому интересны Арктика, судьбы необычных людей и страны.

Во втором издании исправлен ряд ошибок, в том числе существенных, добавлены снимки, карты и литература, дано много разъяснений, учтены замечания специалистов.

Мысы Ледовитого напоминают - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И не вижу оснований замалчивать подвиг, даже если наши герои в самом деле везли краденое или награбленное (ведь и Северо-западный проход в Америке исследовали пираты Её величества). То были реальные люди, а не вымышленные идеальные первопроходцы из учебников. Словом, находки были достойны более подробного изучения, чем проведённое. Почему так?

Потому, что напечатанного было вполне достаточно, чтобы заявить о «глубоком прогрессивном влиянии». На самом деле все знают, что оно привело к разорению природы, катастрофическому сокращению численности (а то и полному истреблению) некоторых племён [44] В 1650 году Дежнёв в верховьях реки Анадырь собрал ясак с только что открытых анаулов (одно из племен юкагиров). Вскоре его соперник Михаил Стадухин попытался сделать то же повторно, но анаулы воспротивились и «за непокорность были совершенно истреблены» [Сгибнев, 1869, № 4, с. 67, 69].

, к позорному упадку хозяйства и культуры оставшихся. В наше время об этом начинают вспоминать:

«Мы считаем себя самыми умными, красивыми, культурными. Поэтому столетиями старались навязать наши веру и культуру племенам и народам, населявшим восточные земли нынешней России, искренне веря в то, что несём им счастье и цивилизацию. Только они по-другому понимали своё счастье и старались обойтись без нас» [Бычков, 2006, с. 2].

Правда, мы можем почти уверенно сказать, что те русские, что приплыли к мысу Фаддея, вольно или невольно учили туземцев — масштабно воровать и уходить от русской стражи (вариант: от русских разбойников). Тема актуальна и в наши дни, но вряд ли этим можно гордиться.

Кстати, тему пагубного влияния русских прояснил как раз Долгих. (Насчет ПСФ он сказал много лишнего, но эту его статью этнографы даже не упоминают. Она, видимо, была вызвана обстоятельствами.) Как этнограф он был весьма талантлив, аккуратен и честен. В частности, в 1954 году он направил властям отчаянное послание о вымирании малых народов Крайнего севера. Он отверг ходячее убеждение о склонности их к вымиранию: за те полтора века, что российская власть не истребляла их, численность их утроилась, а за 25 лет вовлечения в «советское строительство» сократилась в полтора-три раза, причём особо пострадали совсем малые (сотни человек) народы (Долгих Б. О. Население… крайнего Севера Красноярского края // Ин-т этнологии и антропологии РАН, Полевые исследования. Новая серия. М., 1993, т. 1, вып. 2, с. 125–129).

А ведь было хорошее, было. Вспомним русскую девушку из нганасанского мифа, щедрую и великодушную, простившую непутёвого эвенка, словно младшего брата. Вспомним и «волосатых людей», то есть русских, которые среди угодий туземцев успешно прятались от русских же. Далее, в Очерке 4, мы узнаём и слова Харитона Лаптева, героя ВСЭ, о том, что тавги (нганасаны) «с охотой помощь чинят Камчатской экспедиции». Для сравнения см. сноску 1 на с. 110.

Обиды пришли на Таймыр никак не от мыса Фаддея.

Очерк 3

Мыс Петра, или Меж инквизицией и чрезвычайкой

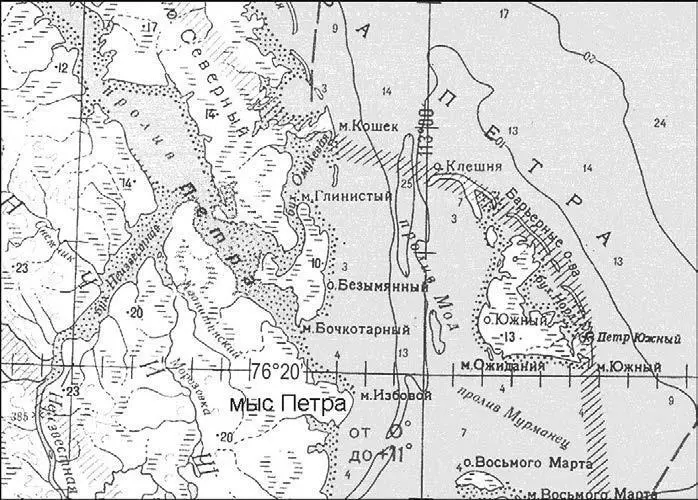

Мыс Петра на берегу Прончищева; расстояние между меридианами 4 км

Таймыр простёрт в Северный океан полукруглым выступом — берегом Прончищева. Об этом полярнике, в тех местах погибшем, речь пойдёт в Очерке 4, а пока рассмотрим берег его имени, полукруглый выступ.

Собственно, только этот выступ и дает основание называть страну Таймыр полуостровом. Основание, по-моему, весьма слабое — не зовут же полуостровом Патагонию, хоть она ушла в Южный океан куда дальше и притом острым клином. Александр Миддендорф, первый ученый, побывавший на Таймыре в середине XIX века и пустивший в оборот само слово «Таймыр», избегал называть его полуостровом, предпочитая говорить про Таймырский край.

1. О царе Петре, святом Петре и островах Петра

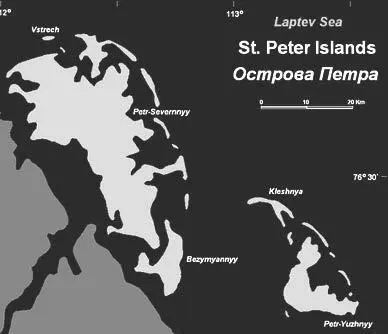

У самой серёдки полукруглого выступа на северо-востоке Таймыра лежат острова Петра (на западных картах — Святого Петра, см. след, стр.), полукольцом окружив безымянную бухту. Об этих местах в «Северной энциклопедии» читаем:

«Петра острова, группа низменных островов в м. Лаптевых… Пл. ок. 300 км 2. Открыты и назв. в честь Петра I русским мореплавателем В. В. Прончищевым в плаваниях 1735–1736».

Это не вполне так. Да, лейтенант Василий Прончищев в августе 1736 года первым увидал и острова, и бухту, о чем сделал запись в судовом журнале. Но названий островов там нет — их дал, через три года после его смерти, его преемник, лейтенант Харитон Лаптев. А он записал в журнале:

«Пришли к губе, которая поименована Петровскою, а в ней остров, который именован Святого Петра».

Почти то же, но подробнее, он сделал затем в Петербурге, в описании плавания, так что описки тут быть не может: остров назван не в честь царя, а в честь святого. Что касается самой губы Петровской, то на нынешних картах её нет, но попробуем найти её.

Лаптев писал, что к западу от нее лежит узкий длинный проход (он счёл его устьем реки). Проход был забит льдом и слишком мелок; его пришлось, не дожидаясь отлива, срочно покинуть. Очевидно, что это был нынешний пролив Петра — другого подходящего объекта нет. Тогда залив, обозначенный ныне как пролив Мод, и есть губа Петровская, а остров, «который именован Святого Петра» — вернее всего, нынешний остров Пётр Южный. С юго-запада в губу Петровскую вдался мыс, южнее которого простирается залив Вездеходный (см. карту на с. 35) [45] Вездеходы, увековеченные на карте наравне с героями Арктики, в основе своей являли собой грузовики Горьковского автозавода: «полуторку» (полуторатонный грузовик ГАЗ-АА) и трёхтонку ГАЗ-60. У них задний мост был удвоен и превращён в гусеничный ход, а передние колёса поставлены на короткие лыжи. Малая мощность моторов (особенно у полуторки, вскоре вышедшей из строя безнадёжно) требовала почти постоянной их работы в запредельном режиме, что приводило к частому расплавлению подшипников коленчатого вала и разлому шестерён коробки передач, запас которых вскоре иссяк [Косой, 1944]. Залив Вездеходный описан в 1941 году, видимо, на ГАЗ-60.

. Берег тут низкий и сырой, покрыт редкими клочьями жёсткого моха средь голых камней. Но южный берег мыса сухой (не болотистый) и не отмелый, здесь мог пристать коч, а в полуверсте к западу есть источник пресной воды — ручей, и он доступен лодке. Здесь естественно было поставить избу, и она тут была. Здесь, видимо, отдыхал ещё Челюскин:

«В путевом журнале штурмана С. Челюскина во время описи восточного берега Таймыра зимой 1742 г. отмечено, что он со своими спутниками обнаружил у восточного мыса Петровской губы (76°29′ с.ш.) [46] По всей видимости, эта широта названа ошибочно (что, как показал В. А. Троицкий, для ДКО обычно): на ней нет ни губы, ни мыса, а есть болото и отмелый пролив. Что касается «восточного мыса», то эти слова могли означать как мыс на востоке губы (тогда это один из островных мысов, они без источника воды), либо мыс, простёртый на восток — тогда это мыс, о котором у нас речь.

старинное пустое зимовье, построенное хатангскими промышленниками. Оно послужило им местом отдыха» (ИПРАМ, с. 209).

Интервал:

Закладка: