Юрий Чайковский - Мысы Ледовитого напоминают

- Название:Мысы Ледовитого напоминают

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Товарищество научных изданий КМК

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9500591-3-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Чайковский - Мысы Ледовитого напоминают краткое содержание

Для всех, кому интересны Арктика, судьбы необычных людей и страны.

Во втором издании исправлен ряд ошибок, в том числе существенных, добавлены снимки, карты и литература, дано много разъяснений, учтены замечания специалистов.

Мысы Ледовитого напоминают - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Не думал ли нечто похожее юный Харитон Лаптев, стоя в оцеплении у очередного эшафота? Ведь то был ум первоклассный — почитайте его Записки.

Закончу тему царского террора цитатой из Валишевского:

«Он убил своего сына. Нет этому оправдания. Мы отвергли и отвергаем необходимость политическую, вызванную предосторожностью. Факты говорят сами за себя; но кому же, не пожелав иметь такого сына наследником, Пётр оставил свое наследие? Неизвестно. Екатерина овладела им благодаря придворной интриге. В продолжение полустолетия Россия предоставлена на волю случая и авантюристов. Вот ради какого результата Пётр заставил работать своих палачей. Но он был велик и создал величие России. В том его единственное оправдание» [Валишевский, с. 582].

Так есть оправдание или нет? Обычная позиция прежних честных историков не дала ничего, и нам осталось понять (отстранясь от вопроса, оправдывает ли цель средства), чем же Петр был велик в действительности. Вновь повторю: речь идет не о его цельной характеристике как такового, но о том лишь, что нужно для увязки очерков 2 и 4. Начнем с того, что

«Видеть в Петре, как видели… почти все писатели XVIII века, вспышку архаической России, до тех пор чахнувшей в средневековом невежестве и безнадежном застое, это большая ошибка. Задолго до него уже явились силы, ведшие к переменам и давшие возможность нового роста. Да, он укрепил эти силы и в некотором смысле направил их течение в новые русла, но неон их создал» —

так окончил вводную главу о Петре крупный английский историк [Anderson].

5. Тезис Милюкова: реформа без реформатора

Древний принцип «истина лежит посередине» (уже Платон назвал его в «Законах» хорошо известным) не видится мне столь уж полезным, ибо так может располагаться лишь истина плоская, а глубокая проблема всегда объёмна. Тем более, если речь идет о вековом споре (о роли Петра I спорят уже 300 лет), следует не ставить свое мнение между восхвалениями и проклятиями, но, для начала, очертить для себя тот объём, в котором проблема помещается.

Прочтя множество суждений о Петре, прихожу к печальному выводу, что авторы редко ставят целью рассказать суть дела, а чаще выражают своё убеждение, лишь иллюстрируя его — нет, не фактами, даже удобными, а их удобными толкованиями. Само же убеждение берётся вовсе не из чтения трудов по истории, а из окружающей жизни, как ее кто видит. Данное обстоятельство известно как «тезис Кроче» [58] Итальянский мыслитель Бенедетто Кроче (1866–1972) полагал, что всякий историк более озабочен веком, в котором живет, чем веком, который описывает. Это относится и к историкам знаний (науки, техники, армии, флота и т. д.).

и приводит в растерянность: зачем мы вообще пишем? Чем любой из нас лучше других, пишущих о том же, но наоборот?

Ответ, правда, не слишком утешительный, дает теория развития науки. А именно, подавляющее большинство учёных принадлежит так называемой нормальной науке , которая работает сама на себя и на общественный заказ, активно подавляя те течения мысли, которые полагает опасными (подробнее см. [4–7]). Тем самым, для поиска истины необходимо (но никак не достаточно) осознать границы нормальной науки, ее пользу и вред, и уметь выйти за их рамки.

Обычным инструментом нормальной науки является обратная эвристика — утверждение, которое требовалось доказать, но которое в данной культуре стало аксиомой (подробнее см. [4–11]).

Тем самым, чтобы начать понимать суть темы, следует сперва выявить все бытующие в ней обратные эвристики и полностью исключить их из перечня «доказанных» утверждений.

Яркий пример обратной эвристики как раз и дает история с Петром I. Учебник истории (неважно, какого года, уровня и места издания) делит историю России на допетровскую и более позднюю. Если пишут о Петре специально, то делят историю на три части — до Петра, при Петре и после. Эпохальная роль Петра тем самым задана и не обсуждается, даже если обсуждение заявлено.

Первым известным мне историком, поступившим иначе, был Павел Милюков: в магистерской диссертации о финансах и администрации России двух веков (XVII и XVIII) он выявил два периода — до Полтавской битвы (1709) и после нее. То был, по Милюкову, переломный момент в управлении, к которому государство шло весь XVII век и след которого виден историку еще полвека.

Но не следует думать, что в том году Петр задумал и начал осуществлять какой-то план финансовой реформы. Нет, некий план обнаружится лишь через 10 лет, будет вчерне реализован через 15 лет, а еще через пару месяцев Петра уже не станет, и система его начнет разваливаться.

Тридцатилетний Милюков представил к защите огромный обобщающий труд (обычно же крупный ученый защищал на степень магистра работу небольшую и частную, зато раньше), вскоре вышедший книгой почти в девятьсот страниц. И спорят о той диссертации вот уже век с четвертью.

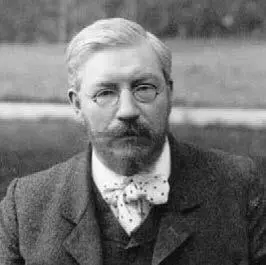

Павел Николаевич Милюков — депутат Гос. думы

Милюков отстранился от темы петровских зверств, что отнюдь не ослабило эффекта, а, наоборот, его усилило. Назвав в начале книги Петра «молодым реформатором», показав в середине вымирание населения России (особенно северного), в конце автор попросту отказал царю в звании реформатора:

«За исключением мер, принятых в последние годы (жизни — Ю. Ч.) под влиянием идей меркантилизма в пользу городского класса, Пётр не был социальным реформатором» [Милюков, 1905, с. 545].

Поскольку, однако, изменения государства налицо, то нам приходится

«наблюдать реформу без реформатора» (там же, с. 542) [59] В 1-м издании (1892) эти слова расположены на с. 734 и 730 соответственно. Последние полтораста страниц книги заняли приложения. Издания идентичны.

.

Жестокий тезис Милюкова «реформа без реформатора» редко упоминают и еще реже анализируют. Упоминая, обычно его именуют ошибочным, указывая на ошибки в книге Милюкова. Они там действительно есть, да и сама формулировка вряд ли удачна (называл же он на других страницах Петра реформатором), однако указание ошибок не заменяет анализа сути дела. Суть же состоит в том, что анализ реформы нельзя смешивать с анализом деяний Петра. Вот оно, измерение иное, нежели пресловутое «истина лежит посередине».

Начал Милюков с очерка финансов и администрации XVII века, показав, что и потребность в их реформе, и ее попытки были задолго до Петра. То же можно сказать о войске. Так, набор в рекруты для полков нового строя, обычный для петровской эпохи, практиковался давно, но именно Петр придал явлению огромный размах. Это повело (в отличие от времен прежних правителей) к массовому разорению и запустению крестьянских дворов. Особенно значительно и мучительно было опустошение при Петре земель европейского Севера [Колесников, с. 248–250; Швейковская, с 88].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: