Александр Сидоров - В ожидании Апокалипсиса. Франкское общество в эпоху Каролингов, VIII–X века

- Название:В ожидании Апокалипсиса. Франкское общество в эпоху Каролингов, VIII–X века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:2018

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-02-039683-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Сидоров - В ожидании Апокалипсиса. Франкское общество в эпоху Каролингов, VIII–X века краткое содержание

Книга предназначена для всех, кто интересуется историей и культурой западноевропейского Средневековья.

В ожидании Апокалипсиса. Франкское общество в эпоху Каролингов, VIII–X века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Графами часто становились люди, с детства воспитывавшиеся в королевском дворце или, по крайней мере, тесно с ним связанные. Когда Карл Великий в 781 г. назначил трехлетнего Людовика Благочестивого королем Аквитании, то одновременно в самых значительных аквитанских графствах он разместил самых верных своих «людей из народа франков». Аналогичным образом поступил и Людовик, передав в 814 г. аквитанскую корону своему сыну Пипину. В «Чудесах св. Бенедикта» упоминается случай, когда массовое назначение придворных графами в провинции буквально опустошило дворец. Однако даже во времена наибольшего могущества Каролинги вынуждены были широко привлекать к соучастию в управлении местную аристократию, далеко не всегда тесно связанную с двором. Так было в Аквитании, в Италии, в Саксонии. Например, аквитанская знать очень ревниво относилась к чужакам из Австразии и нередко оказывала им вооруженное сопротивление.

Изнурительная Саксонская война закончилась лишь с переходом местной знати на сторону Карла Великого. Однако начавшаяся после этого активная франкизация Саксонии, сопровождавшаяся, в том числе, появлением франкской администрации, привела в 841–842 гг. к восстанию Стеллинга и восстановлению старых порядков. Со второй половины IX в. франкские короли уже последовательно опирались здесь на местную аристократию. Именно из ее среды вышли Людольфинги, саксонские герцоги, которые уже в 919 г. взошли на королевский трон.

В своем должностном округе граф обладал широкими полномочиями. Прежде всего, он являлся главным судьей и выносил решения по любым вопросам, в том числе по уголовным преступлениям, а также делам, связанным с земельной собственностью. Он же контролировал исполнение приговора. Также граф следил за сохранением внутреннего мира, собирал местное ополчение и возглавлял его, контролировал взимание податей, руководил общественными работами по починке мостов, дорог или строительству укреплений. Кроме того, он являлся основным связующим звеном между королевским двором и своей провинцией. На областных сходах он сообщал государевым подданным о королевских постановлениях и решениях общегосударственных собраний. Наконец, граф приводил к присяге местное население, составлял списки присягнувших и доставлял их во дворец.

Графства делились на сотни (в романских землях) или викариаты (в германских), во главе которых стояли, соответственно, сотники и викарии. Они назначались графом и были ему подотчетны. Представители низшей администрации обладали тем же кругом полномочий, что и граф, только действовали на меньшей территории. Никаких особых функций у них не было.

Поскольку граф часто отсутствовал, находясь при дворе, на войне или отправившись с посольством, его функции в графстве исполнял заместитель — вице-граф или виконт. И даже в обычное время виконту поручалось ведение тех или иных дел в разных частях графства.

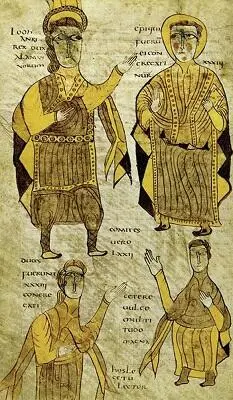

Графства были важным, но не единственным элементом политико-административной структуры империи. Они накладывались на систему церковных провинций и округов. Зачастую границы тех и других совпадали, хотя и не повсеместно. В реальности это означало, что сохранение внутреннего и внешнего мира, суд, военное командование, сбор налогов и организация общественных работ не являлись исключительной компетенцией представителей светской администрации. Те же самые обязанности сплошь и рядом лежали на лицах духовного звания. Епископы и аббаты, а также их викарии обладали публичной властью. Подобно графам, они осуществляли судопроизводство и взимали налоги, командовали войсками и участвовали в посольствах. Впрочем, миряне также действовали в тех сферах, где их, кажется, не должно было быть. Например, типичным явлением для того времени был граф-аббат, мирянин, руководивший монастырем без посвящения в сан.

Итак, на одной и той же территории действовало одновременно довольно большое количество должностных лиц, клириков и мирян, обладавших более или менее одинаковыми полномочиями. Около 775 г. Карл Великий предоставил монастырю Сен-Дени право взимать пошлину в Парижском округе и одновременно запретил это делать «всем епископам, графам, аббатам, викариям, сотникам, сборщикам пошлин и другим представителям публичной власти, имеющим земельные владения в пределах Парижского округа, а также остальным верным». Людовик Немецкий около 855 г. просил графов Алеманнии позаботиться об отправлении правосудия в делах, касающихся Санкт-Галленского монастыря. Епископ Майнца Лул в 775 г. построил монастырь на своей собственной земле и немедленно передал его со всем имуществом под защиту короля. Последний в свою очередь запретил епископам, архидьяконам, графам или их поверенным останавливаться там на постой или заниматься судопроизводством. Иными словами, новый монастырь, даже основанный на частной земле, немедленно оказывался в сфере притяжения самых разных властных сил.

Граница между частным и публичным в сфере власти была крайне размытой. Аббат Прюма Асоарий в 797 г. попросил короля предоставить ему некоторые земли королевского фиска, утверждая, что они являются его родовыми владениями, наследством матери и бабки, которое в свое время было несправедливо узурпировано. Земли аббату передали, но вскоре выяснилось, что они никогда не принадлежали его предкам. И по решению королевского суда он был вынужден возвратить их. Правда, вскоре государь все же пожаловал их Прюмскому монастырю.

В каролингскую эпоху широкое распространение получил иммунитет. Специальным королевским постановлением конкретная территория изымалась из сферы действия публичной власти и закреплялась за строго определенной группой лиц. Об этом убедительно свидетельствуют иммунитеты, предоставленные епископским округам. Здесь епископы получают исключительное право суда, рынка, чеканки монеты и сбора пошлин. Размытой оказывается также граница между подвластной территорией и живущими на ней людьми. Последние не подчинялись королевским чиновникам, даже если они находились вне иммунитетной территории. Они не платили государственных налогов и не подлежали публичному суду.

Неупорядоченность властных отношений приводила к тому, что представители власти, действующие на одной и той же территории, нередко конфликтовали между собой. В 50-е гг. VIII в. разгорелся спор между графом Парижа и монастырем Сен-Дени. В 753 г. в королевский суд поступила жалоба от аббата Фулрада на то, что, вследствие чрезмерных поборов, собиравшихся с купцов городскими властями, сократилась торговля и резко снизились доходы аббатства, поступавшие в монастырскую казну в виде рыночных пошлин. Из монастырских архивов были представлены документы, подтверждавшие исключительное право Сен-Дени на получение пошлин — его дал еще король Дагоберт. А затем на протяжении ста с лишним лет регулярно подтверждали короли Хлодовей, Хильдерик, Теудерик, Хлотарь, Хильдеберт и майор дом Гримоальд. Фулрад заявил, что графы Парижа собирали их «по обычаю» и, в сущности, противозаконно. Король Пипин подтвердил полномочия монастыря.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: