Наталья Сивкина - Последний конфликт в независимой Греции: Союзническая война 220–217 гг. до н. э.

- Название:Последний конфликт в независимой Греции: Союзническая война 220–217 гг. до н. э.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский центр «Гуманитарная Академия»

- Год:2007

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-93762-067-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Сивкина - Последний конфликт в независимой Греции: Союзническая война 220–217 гг. до н. э. краткое содержание

Издание предназначено как специалистам-антиковедам, так и всем, интересующимся античной историей и военным искусством древности.

Последний конфликт в независимой Греции: Союзническая война 220–217 гг. до н. э. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Следует учесть и еще одно обстоятельство, которое должно было сказаться на результатах осады. Пока царь находился на острове [347]единственной операцией этолийского блока было одновременное нападение спартанцев на Мессению и Доримаха с «половиной этолийцев» на Фессалию (Polyb., V, 5, 1). Считается, что оба вторжения имели целью отвлечение Филиппа от Палы на Кефаллении.

Во время осады к царю на остров прибыли ахейские и мессенские послы. В ставке Филиппа прошел военный совет, решавший вопрос о дальнейших шагах союзников (Polyb., V, 5, 2–10; Plut. Arat., 48, 5). Мнения на нем разделились. Послы акарнанцев при поддержке Арата настаивали на старом плане — вторжении македонского царя в Этолию. В то время как мессенцы, на стороне которых выступал Леонтий, предлагали переправить войска с попутным ветром в Мессению. Полибий видит здесь злой умысел Леонтия, говоря, что ветер удержал бы македонян в Мессении надолго. Однако следует обратить внимание на тот факт, что речь идет о весельных судах (Polyb., V, 5, 5–8), для которых ветер не играл существенной роли. Выслушав всех, Филипп решил готовиться к нападению на Этолию, а мессенцам должен был помочь Эперат с ахейским войском (Polyb., V, 5, 10–11). Затем последовала переправа македонских сил в Лимнею.

Что касается этолийского фронта, то, забегая вперед, следует отметить, что совместная операция Ликурга и Доримаха серьезных результатов не принесла. Если не считать разорение земель противника, никаких приобретений сделано не было. Полибий вообще говорит, что Ликург вернулся из Мессении ни с чем (Polyb., V, 17, 1). Остается не вполне ясным, помог ли мессенцам Эперат или они справились собственными силами [348]. Безуспешной оказалась и атака спартанцев на Тетею. Ликург занял город, но акрополь взять не удалось, поэтому ему пришлось увести солдат домой (Polyb., V, 17). Сохранилась надпись из Тегеи, воздающая почести двум храбрым мужам, датируемая 218 г. (Syll 3, 533), которую, вероятно, следует отнести именно к этому спартанскому нападению на город. Пока спартанский царь безуспешно сражался в Пелопоннесе, Доримах, вероятно, рассчитывал хорошо поживиться на грабежах Фессалии, но там его встретили Хрисогон и Петрея — видимо, македонские командиры гарнизонов. Не решившись на открытое столкновение, Доримах остался в горных районах и покинул их только при известии о событиях в Ферме. Поспешив на родину, он не застал Филиппа в Этолии (Polyb., V, 17, 5–7).

В описании этой кампании можно обратить внимание на несколько фактов. Во-первых, осада Палы существенно затянулась, поскольку Ликург и Доримах успели за этот период атаковать свои цели, вызвать своими шагами отправку посольств к Филиппу, а послы успели прибыть к царю. Во-вторых, Полибий в очередной раз пытается представить читателю версию несостоятельности Филиппа. Царь в его описании опять поддается внушению Арата. Совершенно ничего не сказано о македонской точке зрения, о планах самого царя. Ахейский историк подчеркивает лишь мудрость Арата: как уже неоднократно отмечалось, всю тяжесть военных действий ахейский стратег стремился возложить на македонские силы.

Таким образом, наш источник позволяет выдвинуть две версии развития событий. Можно предположить, что план Филиппа, заключавшийся в быстром завоевании острова, рухнул. Фактически царь осознал, что сделал неверный ход. Он планировал закрепиться на острове, и, таким образом, контролировать побережье. Теперь же для него стало очевидно, что остается единственный шаг достойно выйти из сложившейся ситуации — нанести удар по основному противнику, не дать ему возможности считать уход македонского войска с острова своей победой. Никакой другой поступок — ни помощь Мессении, ни погоня за Доримахом, ни дальнейшая трата времени под Палами — не смог бы закрепить за ним статус победителя.

Вторая версия, которой мы отдаем предпочтение, позволяет говорить о Филиппе как о выдающемся полководце. Всю операцию на острове можно в этом случае рассматривать как отвлекающий маневр. Первоначальной и основной целью македонского правителя была Этолия, все остальные действия царя на Кефаллении подчинялись глобальному замыслу. В пользу этого предположения говорит тот факт, что царь так и не построил ни одного корабля; он призвал суда союзников. Он развернул грандиозную осаду, и в случае успеха получил бы морскую базу, контролирующую воды противника. Но вариант неудачи также сулил выигрыш, поскольку столь активные действия не могли не вызвать ответного похода этолийцев. Неудивительно, что в Фессалии, вопреки обычному раскладу, Доримах натолкнулся на отпор, организованный македонскими командирами. Скорее всего, они ждали прихода этолийцев. Поэтому, на наш взгляд, есть серьезные основания утверждать, что Филипп своими активными морскими мероприятиями намеренно спровоцировал уход основных сил врага из Этолии, чтобы организовать вторжение в нее своей армии. Именно это обстоятельство заставило его быстро свернуть кампанию на острове и начать переброску военных сил.

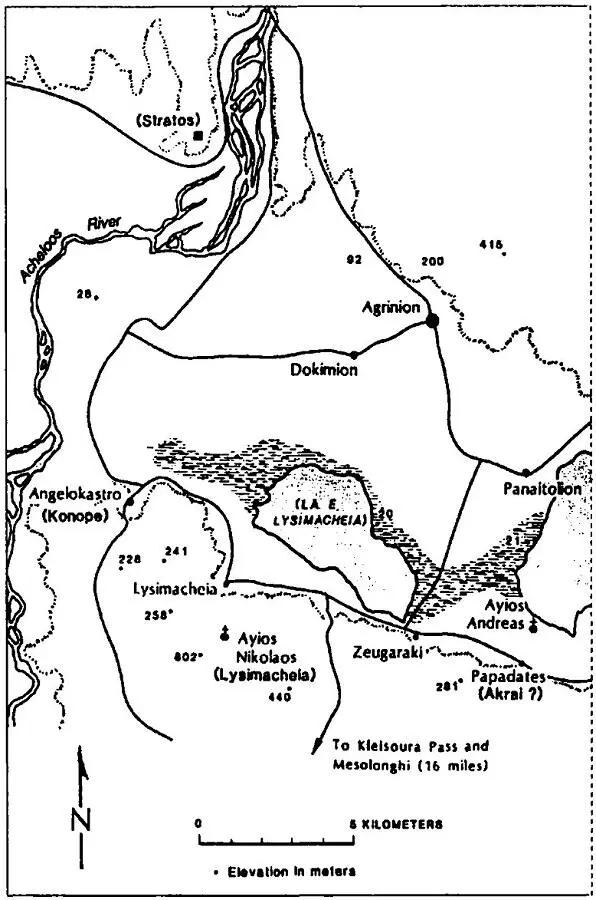

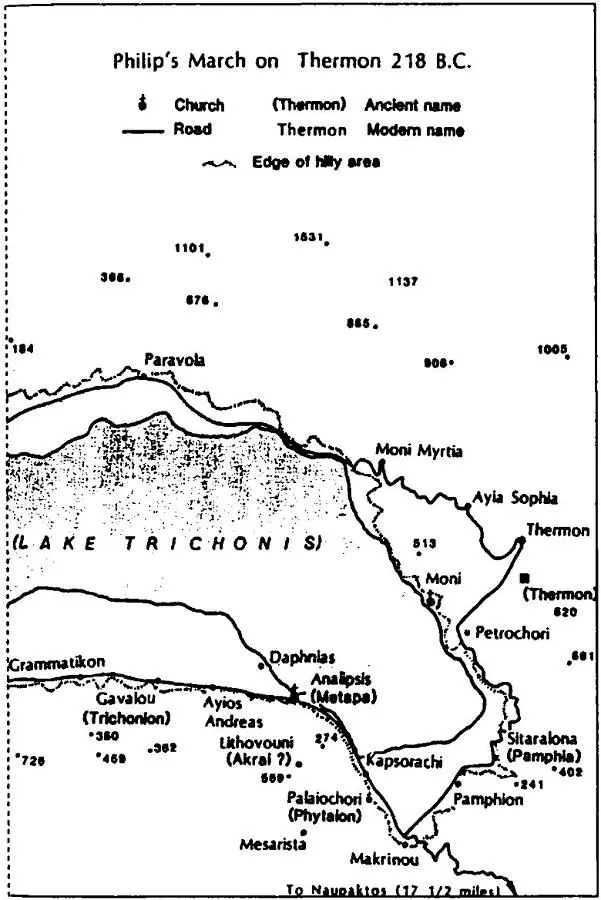

Таким образом, основным событием данного военного сезона следует считать поход Филиппа на Этолию (см. рис. 6). Планы установления контроля над западным побережьем ему пришлось временно оставить. Собрав войска в Лимнее, куда прибыло ополчение акарнацев, царь выступил к берегу Ахелоя между Канопой и Стратом. Его план был прост: он намеревался без отдыха идти к Ферму [349], чтобы застать этолийцев врасплох (Polyb., V, 6, 6). Причем его войско шло налегке (εΰζωνοι — Polyb., V, 5, 15). По дороге македоняне разоряли этолийские поля. Слева от его пути остались Страт, Агриний, Фестии, справа — Конопа, Лисимахия, Трихоний, Фитей (Polyb., V, 7, 6–7). Он прошел вдоль южного побережья Трихонского озера [350], где места были довольно труднопроходимые (Polyb., V, 7, 8–12). Занял покинутую этолийцами Метапу, поднялся к Ферму и стал здесь лагерем. Отсюда Филипп посылал воинов разорять окрестные селения и грабить дома в самом Ферме. Полибий пишет (Polyb., V, 8, 8–9), что македонские воины получили огромную добычу — имущество, оружие и т. п. То, что солдаты не могли унести с собой, они предавали огню (Polyb., V, 9, 2–3). Были организованы поджоги храмовых строений, портиков, разбиты статуи (не изображавшие богов и не посвященные им).

Обратный путь был сложнее: пришлось идти с арьергардными боями. Маршрут Филиппа пролегал через Ферм, Памфий, Мегапу, Акры, Конопу и Страт (Polyb., V, 13, 1–2). В теснинах этолийцы, насчитывавшие 3.000 человек под командованием трихонийца Александра, напали на замыкающие ряды македонян. Филиппу пришлось организовать засаду, чтобы неожиданным контрударом обратить их в бегство (Polyb., V, 13, 3–6). Памфий был сожжен, Метапа разрушена. В Страте македонян ждал другой отряд противника в количестве 3.000 пехоты, 400 всадников и около 500 критян (Polyb., V, 14, 1). Двинувшись мимо города к Лимнее, Филипп отбил атаку этолийцев и, хотя и с потерями, дошел до берега (Polyb., V, 14, 3–7). На этом поход успешно был завершен.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: