Михаил Бойцов - Зодчие, конунги, понтифики в средневековой Европе

- Название:Зодчие, конунги, понтифики в средневековой Европе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом Высшей школы экономики

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-2219-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Бойцов - Зодчие, конунги, понтифики в средневековой Европе краткое содержание

Книга будет интересна историкам, филологам, историкам искусства, религиоведам, культурологам и политологам.

Второе издание, переработанное и дополненное.

Зодчие, конунги, понтифики в средневековой Европе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Двор Фридриха II, чувствительный к интеллектуальным и художественным новинкам, представляет соблазнительный образец для обоснованного сопоставления конкретных текстов с конкретными же скульптурами и образцами живописи. При расширении горизонта и смещении точек зрения ситуация усложняется. Мы не можем быть уверены, что в Реймсе скульпторы с зубилом и молотком в руках брались за латинские трактаты, но знаем, что интеллектуальным центром он был, а архиепископ Гильом Белорукий в конце XII в. поддерживал и поэтов, и астрологов. То же в еще большей степени можно сказать о Шартре, в меньшей — о других крупных городах. В строгом смысле слова, ни один текст, говорящий о человеке в медицинском, богословском или поэтическом ключе, не объясняет готическую физиогномику в ее конкретных, археологически фиксируемых воплощениях. Но ее не объяснил бы и комментарий, оставленный самим мастером или его заказчиком, если бы даже хоть один такой текст сохранился, хотя бы потому, что комментарий мастера никогда не объяснит все, что содержит в себе его произведение, если это действительно великое произведение. Когда средневековый человек говорил о произведении искусства, он с удовольствием хвалил портрет за «похожесть» и цветок за «всамделишность», но мы прекрасно понимаем, что до некоторых надгробий конца XIII в., до Арнольфо ди Камбьо и Джотто ни о каком индивидуальном портрете говорить не приходится. Более того, не только в сфере искусства следует искать его истоки, но и в «культуре тела», cura corporis, и в ритуалах, связанных с бальзамированием трупов церковной и светской знати [462]. Литература в самых разных своих проявлениях отразила те же новые представления о человеке и его месте в мире, что мы видим в готической пластике. Как мне хотелось показать, в чем-то изменения в литературе предшествовали изменениям в скульптуре. И вместе с тем скульптура решилась на некоторые эксперименты раньше, чем живопись. Такая эстафета, в которой одни спешат за другими, а иногда отстают на десятилетия, — признак жизнеспособности культуры.

1. «Валаам, царица Савская и Соломон». Откос портала северного фасада Шартрского собора. Ок. 1210 г. Фото автора.

2. Раб царицы Савской. Фрагмент группы «Валаам, царица Савская и Соломон». Откос портала северного фасада Шартрского собора. Ок. 1210 г. Фото автора.

3. «Князь мира сего» и «Неразумные девы». Статуи южного портала западного фасада Страсбургского собора. Страсбург. Музей собора. 1280–1300 гг. Фото автора.

4. «Разумная дева». Статуя южного портала западного фасада Страсбургского собора. Страсбург. Музей собора. 1280–1300 гг. Фото автора.

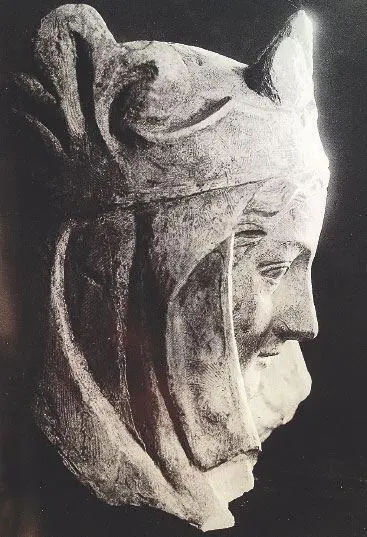

5. Вирсавия. Фрагмент группы «Давид и Вирсавия» с западного фасада Реймсского собора. 2-я четв. XIII в. Гипсовый слепок 1920-х годов.

6. «Ева». Статуя северного портала Реймсского собора. Реймс. Музей То. 2-я четв. XIII в. Фото автора.

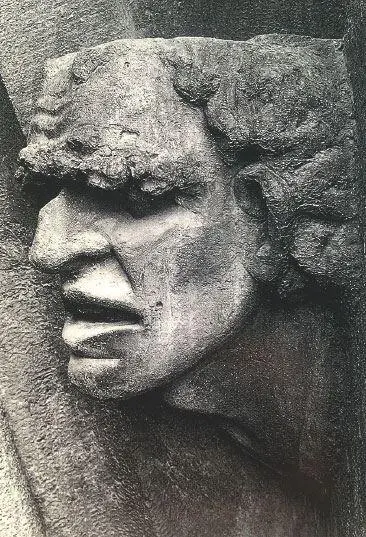

7. «Маска». Восточное окно северо-восточной башни Реймсского собора. 1220-е годы. Фотография кон. XIX в.

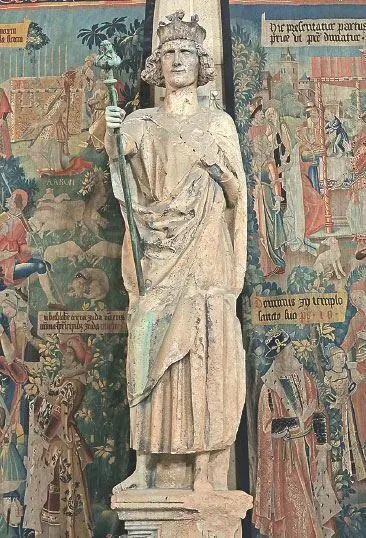

8. Так называемый Филипп-Август. Статуя с западного фасада Реймсского собора. Реймс. Музей То. 2-я четв. XIII в. Фото автора.

9. Так называемый Филипп-Август. Статуя с западного фасада Реймсского собора. Реймс. Музей То. Фрагмент. 2-я четв. XIII в. Фото автора.

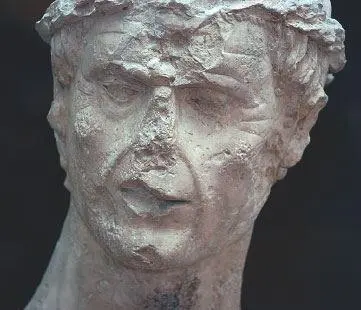

10. Бюст императора (Фридрих II?). Фрагмент. Барлетта. Замок. 1230-е годы. Фото автора.

Дороги веры

Михаил Дмитриев

Иудаизм и евреи в зеркале текстов восточноевропейских православных и католических текстов XV–XVI вв

doi:10.17323/978-5-7598-2311-7_166-193

Предмет настоящей статьи — взгляд на иудаизм и иудеев (евреев), выраженный в ряде релевантных текстов православной культуры Востока Европы (Московская Русь, территория современных Украины, Белоруссии) в конце XV–XVI вв. по сравнению с тем, каков был взгляд на иудеев в мейнстриме католической (преимущественно польской) культуры того же времени.

В центре нашего внимания находится проблема конфессионально детерминированной типологии христианского антисемитизма и антииудаизма. Эта проблема состоит, в частности, в том, что в зрелое и позднее Средневековье (начиная с XII в.) разносторонне и глубоко изученный западнохристианский опыт взаимодействия с иудаизмом и отношения к евреям по ряду параметров существенно отличался от того, что известно к настоящему времени о взгляде на иудаизм и отношении к евреям в византийско-православных культурах вплоть до XVII в. Причины этой асимметрии до сих пор не поняты, и есть основания предполагать, что они коренятся в конфессиональной специфике восточнохристианских традиций. Первые результаты работ, предпринятых еще в 1997–2004 гг. в рамках международного исследовательского проекта по сравнительной истории средневекового христианского антииудаизма и антисемитизма [463], показали, что в православной культуре Русского государства и украинско-белорусских земель в XIV–XVI столетиях видны черты, заметно отличающие ее в отношении к евреям и иудаизму от западнохристианской культуры, в том числе и от польской. Складывается впечатление, что в самой манере мыслить об иноверце («неверном», еретике, «нехристе», и в том числе об иудее/еврее), в ментальной и языковой практике, иными словами — в дискурсивных структурах двух христианских традиций вплоть до XVII в. сохранялись различия, которые делали антииудейские дискурсы, доминировавшие в православной культуре, и более терпимыми (или менее нетерпимыми), и, самое главное, по существу иными, чем доминировавший дискурс католической и протестантской культуры Средних веков и раннего Нового времени. Эта гипотеза, получая все больше подтверждений, должна быть проверена в дальнейших исследованиях. Один шаг в этом направлении предпринят в настоящей работе, отражающей некоторые новые наблюдения над рядом характерных источников и предпринимающей попытку поставить получаемые результаты в контекст уже накопленных знаний об отношении христианских книжников и проповедников к иудаизму (на Востоке и Западе Европы) в Средние века и раннее Новое время. Поставленные вопросы составляют часть большой проблематики accommodating religious and cultural differences , т. е. проблематики модальностей религиозной терпимости и нетерпимости и религиозно-культурного плюрализма в латинских и православных культурах Европы. С ней сталкиваются практически все исследователи, которые изучают отношение к иноверцам в христианских и нехристианских культурах. В этом отношении настоящая работа продолжает проект Лаборатории медиевистических исследований НИУ ВШЭ, посвященный моделям религиозного плюрализма на Востоке и Западе Европы в Средние века [464].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: