Зигфрид Фишер-Фабиан - Александр Великий. Мечта о братстве народов

- Название:Александр Великий. Мечта о братстве народов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русич

- Год:1998

- Город:Смоленск

- ISBN:5-88590-659-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Зигфрид Фишер-Фабиан - Александр Великий. Мечта о братстве народов краткое содержание

Александр Великий. Мечта о братстве народов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Всадники взбирались на своих коней со специальной стойки, а будучи тяжело вооруженными, использовали для опоры копья, если только не предпочитали в качестве помощника раба. Шпоры к тому времени уже были известны, но должны были применяться только в момент опасности. Из книги «О верховой езде», написанной в 400 году до н. э. греческим командиром конников и историком Ксенофонтом, мы знаем, что лошадей обучали полупируэту и быстрому повороту — двум важным движениям в бою.

Ганнибал, Цезарь, Фридрих Великий, Наполеон

Бросается в глаза то, что царь, несмотря на внешнюю уверенность, впервые принес жертву Фобосу и Деймосу, которые были воплощением ужаса и страха. Когда бог войны Арес хотел увлечь солдат в неистовую атаку, чтобы разжечь в них жажду крови и убийств, то призвал для этого обоих своих сыновей. Еще больше настораживает сказанное царем фессалийским конникам, которых он ценил выше всех греков: «Мы победим. Не будь я сыном Зевса-Аммона!» То, что он в этот момент посчитал нужным сослаться на своего «отца», говорит о его душевном состоянии.

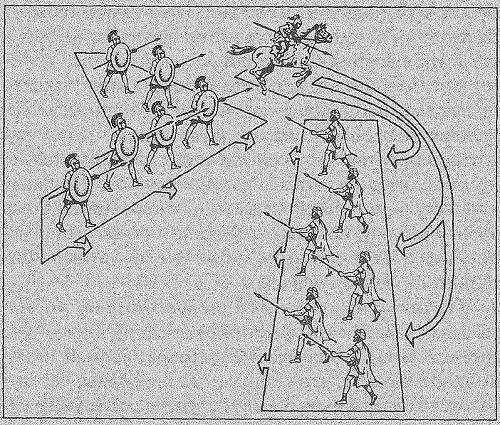

Военные историки постоянно воспроизводят на макетах эту битву на равнине у Гавгамел, примерно в тридцати пяти километрах северо-восточнее Мосула. Наклонившись над своими ящиками с песком, двигая навстречу друг другу цветные бруски, изображавшие корпуса обеих армий, они и две тысячи лет спустя все еще удивляются, как персы смогли проиграть это сражение. У них было пятишестикратное преимущество в численности войск, лучшие лошади (из конюшен Мидии, Армении, Каппадокии), управляемые дикими степными наездниками Средней Азии; поле боя представляло собой идеальное место для кавалерийских атак; фронт был таким растянутым, что противника можно было охватить и окружить с обоих флангов. Эксперты доказывают, что Александр никогда не выиграл бы сражения, если бы действовал в соответствии с этими планами и чертежами со многими стрелками, со сплошными пунктирными линиями, с заштрихованными и помеченными черным цветом территориями.

Воспроизвести ход сражения даже спустя короткое время очень нелегко. А если речь идет о битве, от которой нас отделяют более двух тысяч лет, то затея кажется почти неосуществимой. Британский исследователь, биограф Александра Лэйн Фокс, с сарказмом замечает, что точно описать битву при Гавгамелах можно только до того момента, когда противники сошлись друг с другом, потому что потом каждый маневр был скрыт густым облаком пыли, в пределах которого видимость достигала не более четырех-пяти метров. Даже наблюдатель, расположившийся на высоком холме, не смог бы ничего сказать о движении отдельных подразделений. Как всегда, над полем раздавался звон оружия, боевые выкрики, стоны раненых, конский топот, и в этом хаосе тонули устные приказы и трубные сигналы.

Поэтому мы должны придерживаться тех немногих фактов, которые подтверждены современными исследованиями и не подлежат больше никакому сомнению: что Александр, применив на этот раз уступообразный боевой порядок, наступал левым флангом, удерживая правый фланг под командованием Пармениона, что он пропустил сквозь расступавшиеся ряды тяжелой пехоты внушавшие страх колесницы с быстро вращавшимися на ступицах колес серпами, поразил стрелами возниц и бросил своих воинов в разрыв, образовавшийся между центром персидского войска и его левым флангом, непосредственно атаковал Дария и его телохранителей, называемых «бессмертными», после чего Великий царь, как и при Иссе, обратился в бегство и тем самым проиграл битву, которую еще мог бы выиграть, — после того, как индийские всадники сбили с ног фессалийцев, штурмовали — македонский лагерь и нагнали страху на воинов Пармениона.

Все другие факты добросовестный историограф может излагать только со словом «вероятно»: Александр, вероятно, был зол на Пармениона, потому что, спеша на его зов о помощи, не смог преследовать Дария («козел отпущения»); мать Великого царя, Сизигамбес, вероятно, отказалась от спасения, когда перед ее шатром неожиданно появились иранские всадники, потому что сердце ее не смогло расстаться с благородным образом Александра (рыцарская баллада); персы, вероятно, оплакивали триста тысяч погибших, а македоняне — только триста (умение воевать). И так далее…

При Гавгамелах Александр одержал третью на персидской земле победу над превосходящими силами противника. Дают ли ему эти лавры право быть принятым в общество великих полководцев вместе с Ганнибалом, Цезарем, Густавом Адольфом Шведским, принцем Евгением, Фридрихом Великим, Наполеоном?

Среди военных историков немало тех, кто отвечает на этот вопрос отрицательно. Для них этот македонянин был просто рубакой, который, сладострастно упиваясь битвой, вел вперед своих спутников, словно волчью стаю, сгорая от нетерпения, стремясь вцепиться в глотку вражескому предводителю, презирая ранения и смерть, но также и не обращая внимание на все то, что происходило на других участках поля сражения. Постоянный риск, пренебрежение собственной жизнью вызывали, правда, уважение и восхищение, но не соответствовали званию полководца, ибо как можно командовать сражением, не наблюдая за его ходом, когда бросаешься в гущу схватки вместо того, чтобы с безопасной позиции в тылу руководить всем происходящим? В конце концов, он всего лишь храбрый до безрассудства глупец, который всякий раз испытывал судьбу и полагался на то, что Тихе, богиня удачи, подарит ему свое расположение.

Но почему же ему все-таки удалось достичь таких выдающихся успехов? Потому что он унаследовал созданную отцом армию, полагает Карл Юлий Белох, самый строгий критик Александра, а вместе с ней и Пармениона в качестве полководца и генерального стратега. «Тот факт, что именно Парменион одержал победу в великих сражениях персидской войны и осуществлял стратегическое руководство этой войной, не подлежит никакому сомнению. Сказать, что основная заслуга принадлежит Александру, было бы равнозначно тому, как если бы кто-то захотел назвать короля Вильгельма победителем под Кениггрецем и Седаном». Белох приходит к ошеломляющему выводу: «Самых ярких своих побед он достиг в 21–25 лет; понятно, что в этом возрасте еще нельзя быть значительным стратегом и тактиком».

В первой трети XIX века прусский генерал Карл фон Клаузевиц написал философский трактат о сущности войны, который был признан классическим всеми военными теоретиками Европы. Тот, кто его изучал, конечно, обратил особое внимание на провозглашенные там основы стратегии и неизбежно должен прийти к иной оценке качеств Александра как полководца. Полководец должен, как утверждается в этой книге, «максимально сконцентрировать силы там, куда следует нанести основной удар, проиграть где-то на других участках, чтобы увереннее добиться успеха на главном направлении». И еще: «Внезапность — самый эффективный фактор победы».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: