Александр Мещеряков - История древней Японии

- Название:История древней Японии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Наталис»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-8062-0327-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Мещеряков - История древней Японии краткое содержание

История древней Японии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

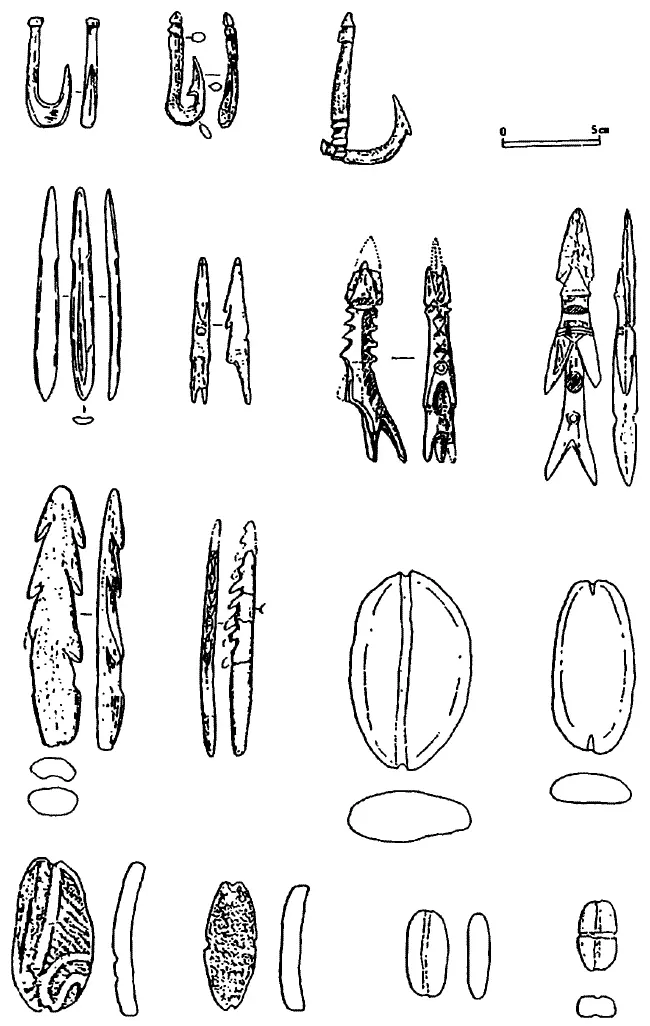

Из крупных млекопитающих люди дзё:мон больше всего охотились на оленя и кабана (с помощью луков и стрел с каменными и костяными наконечниками). Для ловли барсуков, енотовидных собак и зайцев использовались капканы. Большинство обнаруживаемых костей рыб принадлежит к тем видам, которые легко ловятся в бухтах во время приливов: окунь, кефаль, лютианус и др. Однако останки глубоководных рыб и животных (тунец, акула, скат и даже кит) свидетельствуют о развитом и искусном морском промысле. Для добычи рыбы использовались сети (сплетенные из растительных волокон с грузилами из камня и керамики), костяные (в основном из кости оленя) крючки и гарпуны, остроги. Гарпуны были изобретены в средний дзё:мон приблизительно в то же время, когда появляются долбленые лодки. Рыбаки доходили на них до островов Садо и Микура, пересекали пролив Цугару и Корейский пролив. Лососевые, обитавшие в реках и на морском мелководье на северо-востоке архипелага, были одним из основных источников животной белковой пищи для обитателей этого региона. Для речной ловли использовались также и ловушки-загоны.

Иллюстрация 3. Рыболовные принадлежности (период дзё:мон).

Таким образом, формирование доземледельческого хозяйственного уклада, основанного на охоте, собирательстве и активном морском промысле, отстоит от нас приблизительно на 10 тысяч лет. В период дзё:мон произошла кардинальная диверсификация источников питания, которая всегда служит одной из основных характеристик устойчивости системы.

В результате этой диверсификации, улучшения возможностей сохранения пищи (ямные кладовые, керамика) стал возможен и достаточно быстрый рост населения архипелага. По оценкам Кояма Сюдзо, одного из ведущих специалистов в области исторической демографии, на начало дзё:мон оно оценивается в 20 тысяч человек (т. е. 7 человек на 100 кв. км.), а в период наибольшего расцвета, который приходится на средний дзё:мон, оно, видимо, составляло около 260 тысяч человек, т. е. достигло плотности 1 человек на 1 кв. км. Для обществ подобного типа такую плотность населения следует признать весьма высокой. Эти показатели были достигнуты за счет богатых пищевых ресурсов архипелага.

Одним из важных социальных последствий начала морского промысла в период дзё:мон было появление поселений на берегу моря — в более раннее время прибрежные поселения практически отсутствуют. Причем рыболовецкие поселения, не будучи столь многочисленны, как материковые, демонстрируют абсолютное превосходство в части концентрации населения: если поселения охотников-собирателей (располагаются в основном в горных районах) состоят из 4–5 жилищ площадью в 5-15 кв. м., то прибрежные демонстрируют значительно большую концентрацию (например, 48 жилищ в поселении на территории современного города Йокогама), причем площадь некоторых жилищ составляет от 20 до 40 кв. м. Общеисторический миграционный процесс этого времени состоит в том, что население горных районов спускалось в долины, все больше концентрируясь в прибрежных районах.

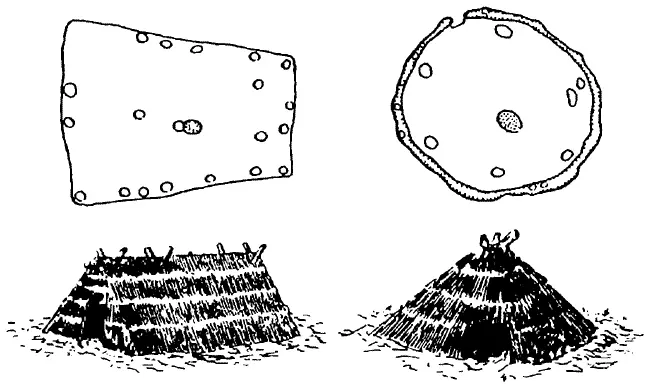

За последнее время было раскопано несколько крупных поселений периода дзё:мон. В наиболее крупном из них находилось до 400 жилищ (использовались в разное время на протяжении нескольких поколений). Эти жилища располагаются кругом вокруг центральной «площади». В одних и тех же поселениях обнаруживают жилища различной формы, что свидетельствует о достаточно большой свободе в выборе типа постройки. План жилища представляет собой прямоугольник или чаще круг диаметром в 4–5 м. Пол, заглубленный на 50-100 см, иногда покрыт каменным настилом. Однако более распространенным является земляной пол. В центре жилища обычно находится каменный очаг или же очаг, выложенный из керамических сосудов без дна (в самом начале периода дзё:мон очаг выносился за пределы жилища). Деревянный остов дома покрывался корой или листьями. Встречаются также и более крупные строения. Так, на стоянке Сугивадай в префектуре Акита обнаружено прямоугольное строение площадью в 273 кв. м. с десятью очагами. Вероятно, оно могло служить в качестве коллективного жилища в зимнее время.

Иллюстрация 4. Жилища периода дзё:мон.

Кроме указанного типа жилища полуземляночного типа существовали и строения, пол которых располагался непосредственно на уровне земли.

Начальная фаза дзё:мон территориально связана прежде всего с Кюсю. По мере потепления и распространения широколиственных лесов к северу наблюдается и продвижение культуры дзё:мон и этом направлении. В результате оказывается, что с точки зрения присваивающего типа хозяйствования именно эта зона оказывается наиболее перспективной. Анализ стоянок дзё:мон однозначно показывает, что большая концентрация населения (80 % из открытых десяти тысяч стоянок) наблюдается в Северо-Восточной Японии, более благоприятной как с точки зрения собирательства (широколиственные леса с богатыми урожаями каштанов и орехов), так и рыболовства (кета и горбуша).

Иллюстрация 5. Места обнаружения костей кеты и горбуши.

Относительно этого времени уже можно говорить о начале складывания различающихся между собой субкультур жителей приморья и материковой части архипелага. Причем эта разница проявляется не только на уровне образа жизни, вытекающего из рода занятий. Антропологический анализ костных остатков свидетельствует, что обитатели побережья, т. е. потребители более богатой животными белками пищи, обладали более мощным телосложением. Более того, регионализация видна и на типологии керамики (т. е. были задействованы и чисто культурные механизмы): наблюдается определенная тенденция превалирования того или иного типа на внеутилитарном уровне в зависимости от условий среды обитания даже в близлежащих зонах (в районе современного Токио тип Атамадаи доминирует в прибрежных районах, а тип Кацудзака — в материковой части).

Кроме того, исходя из типологии керамики территорию архипелага в самом начале дзё:мон можно подразделить на два крупных культурных ареала, в общем и целом совпадающих с границами указанных природных зон: юго-западный (орнамент наносился с помощью ногтей) и северно-восточный (веревочный орнамент). Граница между ними проходит где-то в районе современного Токио, где эти виды керамики накладываются друг на друга.

В самом конце дзё:мон межкультурная разница между северо-востоком и юго-западом еще более углубляется. На северо-востоке господствует орнаментированная керамика типа Камэгаока (название стоянки в префектуре Аомори), на юго-западе — орнамент практически исчезает. Членение архипелага на северо-восток и юго-запад (согласно традиционному японскому географическому делению — «восточная Япония» и «западная Япония») по культурным, хозяйственным и социальным признакам сохраняется на всем протяжении японской истории.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: