Александр Мещеряков - История древней Японии

- Название:История древней Японии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Наталис»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-8062-0327-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Мещеряков - История древней Японии краткое содержание

История древней Японии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Появление различных хозяйственных (рыболовы и охотники-собиратели) и культурных зон привело к усложнению общественной жизни и развитию обменных процессов на постоянной основе. К настоящему моменту установлено, что в качестве предметов обмена выступали: каменные орудия (существовали центры по их производству), соль (ее добывали с помощью выпаривания в керамических сосудах на морском побережье), природный асфальт (употреблялся в качестве клеящего вещества), продукты питания (их обмен осуществлялся по схеме «приморье — материковая часть»).

По сравнению с усилиями по разработке типологии керамики гораздо меньшее внимание было уделено проблеме использования керамики, каменных орудий и антропогенной организации среды обитания в общем контексте культуры. Работы, затрагивающие эту проблематику, стали появляться сравнительно недавно. В частности, чрезвычайно плодотворными в этом отношении стали исследования Ватанабэ Хитоси. Пользуясь этно-археологическим подходом (т. е. интерпретацией археологического материала с помощью сравнительного этнографического анализа), он пришел к чрезвычайно важным выводам общекультурного характера.

1. Среди охотников, рыболовов и собирателей большей оседлостью обладают те группы, которые заняты интенсивным производством керамики. Обилие и разнообразие обнаруженной керамики позволяет с большой долей вероятности предполагать значительную степень оседлости населения архипелага (время, необходимое для ее изготовления, а также невозможность возить с собой большое количество утвари).

2. Этнографический сопоставительный анализ показывает, что сообщества, обладающие низкой степенью оседлости, используют орудия небольшие по размеру и весу, применение которых имеет полифункциональный характер (шесты эскимосов, применяемые ими при строительстве переносных жилищ, для опоры при ходьбе, для колки льда, в качестве остроги). Некоторые каменные предметы и орудия носителей культуры дзё:мон не подпадают под эти требования. К ним относятся сэкибо: (каменные жезлы неизвестного назначения, длина которых варьируется в пределах от 30 см. до 2 м.), каменные ступки ( исидзара ), не поддающиеся транспортировке. Тщательная отделка ступок, не свойственная для кочевников, также указывает на сравнительно большую степень оседлости их изготовителей.

3. Наличие массовых захоронений служит надежным индикатором высокой степени оседлости (полной или же сезонной), поскольку кочевые собиратели обычно не имеют специально выделенных мест для захоронений — погребение производится непосредственно возле места смерти. Захоронения периода дзё:мон часто располагаются в непосредственной близости от стоянок (неподалеку от раковинных куч или прямо в них). Некоторые из этих захоронений концентрируются в одном месте, что свидетельствует об определенной стабильности поселений.

4. Следы перестроек и увеличения площади землянок, обнаруживаемые в результате тщательного анализа жилищ периода дзё:мон, также говорят в пользу предположения о сравнительно долговременном обитании их владельцев в одном месте.

Комплексный анализ вышеназванных косвенных свидетельств позволил Ватанабэ Хитоси прийти к выводу, который в значительной степени противоречит ранее бытовавшему мнению о том, что носители культуры дзё:мон были кочевыми охотниками и собирателями. Его исследования показывают достаточно высокую степень оседлости населения дзё:мон, что явилось одной из ключевых предпосылок для быстрого перехода к земледельческому обществу в период яёй.

В настоящее время считается, что уже в средний дзё:мон охота, рыболовство и собирательство в Японии отличались высокой продуктивностью. Кроме того, не исключено, что в это время были сделаны первые шаги по выращиванию некоторых видов растений, в частности ямса, один из видов которого произрастает в Японии в диком виде. Первые крупные лесные пожары (связанные, видимо, с практикой выжигания леса для хозяйственного использования — строительства жилья и, возможно, примитивного подсечного земледелия), являющиеся надежным индикатором антропогенного воздействия на окружающую среду, отстоят от нас на 8500–7000 лет.

К 4600 г. до н. э. относятся первые обнаруженные следы земледельческой деятельности (гречиха). Следы возделывания проса обнаружены на рубеже II–I тысячелетий до н. э. (префектура Симанэ). Не подлежит сомнению, что около 1000 г. до н. э. подсечное земледелие практиковалось уже достаточно широко. В этот период наблюдается стремительное исчезновение древесных видов, обеспечивавших экологическое равновесие (остролистный дуб, литокарпус Зибольда, камфарное дерево, камелия японская), и распространение хвойных пород, пришедших на смену широколиственным вечнозеленым лесам, пик распространения которых приходится на V–III тысячелетия до н. э., когда климат Японии был наиболее теплым за последние 20 тысяч лет (на 2–3 градуса выше, чем ныне).

Наиболее ранние археологические свидетельства возделывания суходольного риса относятся к северному Кюсю и датируются приблизительно 1200 г. до н. э. (Итадзукэ, префектура Фукуока, и Нобатакэ, префектура Сага). Анализ фитолитов также подтверждает, что культивирование риса началось в это время на Кюсю. Таким образом, общепринятая в течение долгого времени датировка рисосеяния началом периода яёй оказывается не совсем корректной. Следует, однако, иметь в виду, что в дзё:мон возделывание риса (как и других культурных растений) носило спорадический, в лучшем случае вспомогательный, характер и ограничивалось (как и в начале яёй) ближайшим к Корейскому полуострову регионом, не оказывая решающего влияния на стиль жизни древнего человека.

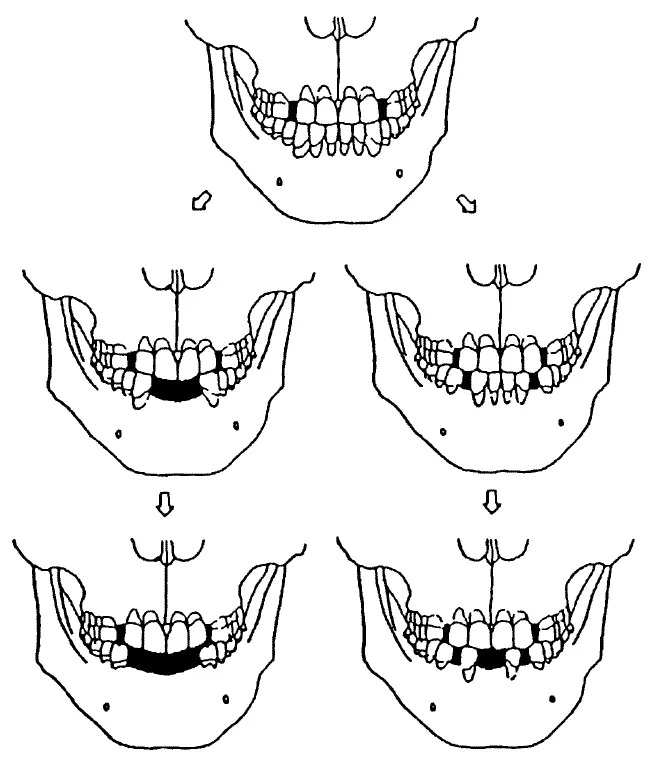

В период дзё:мон уже проявляется потребность человека украшать свое тело. Использовавшиеся украшения могли иметь магический характер (использовались в качестве оберегов, были призваны защищать и приносить удачу), а могли служить знаками социальной, групповой, возрастной, половой выделенности. Нам известно большое количество украшений, относящихся к периоду дзё:мон. Это серьги, изготовленные из раковин, камня, глины, зубов диких животных, браслеты из раковин. Исследования погребений обнаружили, что девушкам и юношам в возрасте 17–18 лет вырывали определенные зубы и подпиливали другие, что, вероятно, было связано с обрядом инициации и (или) вступлением в брак (иллюстрация 6).

Иллюстрация 6. Экстракция зубов.

Другой группой предметов, имевшей культовый характер, являются глиняные статуэтки до:гу высотой от 3 до 30 см. (иллюстрация 7). Среди них встречаются как зооморфные, так и антропоморфные (их большинство) изображения. Сначала эта пластика имела уплощенный вид, затем приобрела объемность. Среди антропоморфных изображений встречаются своеобразно стилизованные женские фигурки с утрированными формами (вероятно — принадлежность культа плодородия), которые по своей экспрессивности вполне сопоставимы с керамическими ритуальными сосудами этой эпохи. Орнаментальное украшение сосудов и до:гу также совпадает.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: