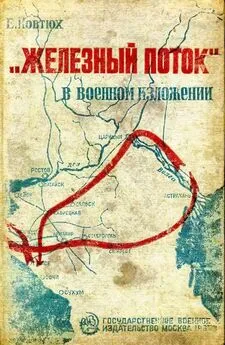

Епифан Ковтюх - «Железный поток» в военном изложении

- Название:«Железный поток» в военном изложении

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное военное издательство

- Год:1935

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Епифан Ковтюх - «Железный поток» в военном изложении краткое содержание

Поход таманцев — один из наиболее ярких эпизодов гражданской войны нашел свое художественное воплощение в повести А. Серафимовича «Железный поток». Книга Е. Ковтюха излагает военную сторону событий. Вопросы политической и социально-экономической обстановки затрагиваются лишь вскользь. Несмотря на этот недостаток, книга представляет большой интерес как воспоминания одного из виднейших участников и руководителей походов таманцев. Написанная простым и безыскусным языком, книга т. Ковтюха воскрешает перед читателем героические дни гражданской войны.

«Железный поток» в военном изложении - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Казак пахал землю примитивным плугом, запрягай в него 5–6 пар волов. На поднятый таким образом дерн высевались зерна, которые заволакивались бороной. На следующий год посев производился по старому жнивью, после чего пашня разрыхлялась оралом. Так продолжалось до тех пор, пока истощенная земля не переставала давать урожай. Жатва производилась серпом, а молотьба — гружеными телегами или катками.

С приходом иногородних все постепенно изменилось. Иногородняя беднота послужила той дешевой рабочей силой, которая дала толчок быстрому развитию сельского хозяйства на Кубани. Скотоводство уступило место земледелию, и площадь посевов увеличилась в несколько раз; область сделалась житницей России, из нее начали вывозить хлеб миллионами пудов. Вместе с этим улучшилась обработка полей, появились железные плуги, веялки, молотилки, а ценность земли увеличилась раз в 50.

Одновременно с поднятием сельского хозяйства возникли и развились новые, связанные с ним промыслы (табаководство, мукомольное дело, винокуренное и другие).

Царское правительство, поставившее себе целью воспитывать из казаков преданных слуг, предоставило им ряд крупных льгот и привилегий. Каждый казак получал земельный душевой надел в размере 7–10 десятин плодородной земли. Кроме того, казак получал около двух десятин земли под усадьбу в станице и для устройства хутора в степи. Землю казак или обрабатывал, или сдавал в аренду.

Владея прекрасными земельными угодьями и пользуясь душевым трудом переселенцев, казаки быстро экономически росли и множили свое личное богатство. Земля давала урожай в 100–150 пуд. пшеницы с десятины. На усадебных землях казаки выращивали фруктовые сады, виноградники, разводили большое количество скота, лошадей, овец и птицы.

Кроме всего этого, казаки имели право безвозмездно ловить в озерах и реках рыбу, косить сено на свободных землях, рубить лес на свободных участках, охотиться на любого зверя и дичь.

За все это казак должен был платить царскому правительству своею преданностью и верностью. Он обязан был являться на царскую службу по призыву со своим конем, снаряжением и холодным оружием, по форме обмундированным. В кавалерии казак служил 4 года, в артиллерии 5 лет. Казаки, проходившие военную службу в пехоте (пластуны), служили 3 года. Они также были обязаны являться в боевой готовности, но без лошади.

Казаки представляли собой постоянный хорошо обученный военный контингент. В царской армии казачество использовалось не только для ведения многочисленных войн, но и несло полицейскую службу. Царь рассматривал казаков как опору своего трона. Казачьи нагайки свистели во всех уголках Российской империи и часто казачьи сотни служили главным орудием для подавления восстаний и революционного движения против царского самодержавия.

Казаки и казачки старались одеваться нарядно. Казак носил черкеску, балахон, ластиковые шаровары с красным кантом, сапоги, кинжал, шашку, курпейчатую с красным верхом папаху.

Для сохранения своего казачьего «престижа» казак обязан был жениться на казачке. Женитьба на «иногородней» считалась позором.

Каждый преданный царю казак с малых лет готовил своего сына к царской военной службе, к защита «веры, царя и родины». И зажиточное кулацкое казачество преданно защищало царя и в революцию 1905 года, беспощадно расправляясь с трудящимися, и в 1917 году, принимая активное участие в корниловских, калединских и других контрреволюционных выступлениях.

Совершенно иначе строился быт и жизнь иногородних — батраков, трудящегося крестьянства, ремесленников. Иногородние занимали особое по сравнению с казаками положение как пришлый элемент. Они были лишены земельных наделов и права какого бы то ни было участия в административном и хозяйственном управлении областью. Они не могли селиться в станицах без согласия станичного общества. Конечно, иногородний кулак, купец никаких препятствий не встречал. Иногородние не могли возводить новые постройки на усадебных местах без согласия станичных властей, не имели права ремонтировать существующие постройки. Общественным выгоном они пользовались в ограниченных размерах, причем за высокую плату.

Видя в той массе бедняков-переселенцев, которые прибывали на Кубань, претендентов на землю, зажиточная верхушка казачества сумела разжечь к ним вражду в широких казачьих массах.

Казак не называл иногороднего бедняка иначе, как «бисова душа», «остропузая гамзеля»; последний отвечал тем же («циркуль», «каклук», «пугач»). Станичная администрация все натуральные повинности — подводную, постойную и другие — возлагала исключительно на иногороднюю бедноту, а в случае отказа от внеочередной работы подвергала их аресту. Плата за усадьбы, достигшая всюду 120 руб. с десятины, взыскивалась очень усердно, с продажей с торгов всего хозяйства. Надо заметить, что нередко плата поступала в карман станичных властей, а в книгу записывалась недоимка, которую через несколько лет взыскивали с неповинного человека. Дело не обходилось без споров, драк и побоищ.

Презираемые и зачастую гонимые казаками, эти переселенцы к моменту революции составляли в Кубанской области около 52% всего населения, большую их часть казаки эксплуатировали в своих хозяйствах за самое мизерное вознаграждение.

Казачью станицу не избежал общий процесс обострения классовых противоречий. Проникновение в деревню капитала и рост связанных с этим отраслей обрабатывающей промышленности ускорил классовое расслоение. Казачья верхушка, захватившая лучшие земли и занимавшая все выборные и административные должности на Кубани, вместе с купцами и кулаками-иногородними дружно эксплуатировала беднейшее казачестве и крестьянство.

Сословное разграничение населения на казаков и иногородних не могло помешать этому. Интересы обеих групп населения на Кубани определялись прежде всего их классовыми интересами. Богатеи-казаки, несомненно, ближе стояли к иногородним-кулакам, нежели к казачьей бедноте. С другой стороны, как показала развернувшаяся с начала революции открытая классовая борьба, казаки-бедняки не могли не поддерживать интересов иногородних-бедняков.

Почти полное отсутствие индустриального пролетариата и наряду с этим существование мощного казачьего аппарата, преданного царизму, сильно тормозили развитие классового самосознания среди населения.

Коммунистические ячейки начали организовываться только после февраля 1917 г. И все же лозунги Октябрьской революции были быстро усвоены трудящимся казачеством, а тем более крестьянством, которое испытывало двойной гнет и классовый и сословный.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: