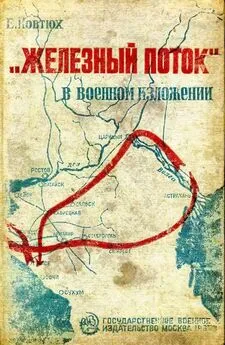

Епифан Ковтюх - «Железный поток» в военном изложении

- Название:«Железный поток» в военном изложении

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное военное издательство

- Год:1935

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Епифан Ковтюх - «Железный поток» в военном изложении краткое содержание

Поход таманцев — один из наиболее ярких эпизодов гражданской войны нашел свое художественное воплощение в повести А. Серафимовича «Железный поток». Книга Е. Ковтюха излагает военную сторону событий. Вопросы политической и социально-экономической обстановки затрагиваются лишь вскользь. Несмотря на этот недостаток, книга представляет большой интерес как воспоминания одного из виднейших участников и руководителей походов таманцев. Написанная простым и безыскусным языком, книга т. Ковтюха воскрешает перед читателем героические дни гражданской войны.

«Железный поток» в военном изложении - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С момента создания первых советов — станичных, отдельских [2] В административном отношении казачья область соответствовала губернии, отдел — уезду, станица — селению.

и областного, — представителями в которые вошли и иногородние, кулачество и казачья верхушка повели бешеную пропаганду против новой системы управления как враждебной интересам казачьего населения, как посягательства на его привилегии и на его земли. Эти элементы, считавшие себя вершителями судеб в области, почти открыто говорили, что нельзя допустить, чтобы какие-то пришельцы управляли казаками.

Зажиточные казаки и казачья верхушка, наиболее тесно связанные с царским самодержавием, стремились подчинить своему влиянию трудящееся казачество с тем,чтобы использовать его в борьбе с советской властью. Для этого кулачество и офицерство не останавливалось перед самой оголтелой травлей иногородних: «Идите вы туда, откуда пришли к нам, а все ваше имущество да будет наше, так как оно нажито вами на нашей земле».

Первая и самая трудная задача на Кубани после Октябрьского переворота состояла в создании советов. Трудовое казачество, находившееся в значительной мере под влиянием врагов советской власти, — отказывалось быть избранным, а иногородние не шли в советы из-за боязни расправы со стороны казаков и вследствие отсутствия веры в прочность советской власти. Поэтому в Кубанской области наступило почти полное безвластие, чему в некоторой мере способствовала демобилизация русской армии.

Первыми, как известно, были демобилизованы в конце 1917 г. казачьи части. Они возвращались с фронта с полным вооружением. По прибытии казаков на Кубань в свои отделы и станицы началась стихийная расправа с ненавистными офицерами. Казаки судили офицеров своим судом и расправлялись с ними тут же на месте или собирали офицеров в особые группы, сажали в товарные вагоны и под усиленным конвоем, состоявшим из рядовых казаков, отправляли в Новороссийск, где привязывали им к шеям камни и топили в Черном море.

Однако наиболее сознательная часть трудящегося казачества и крестьянства Кубани, не довольствуясь расправами с офицерами, стала готовиться к борьбе с кулачеством, помещиками и буржуазией. Беднота и середняки объединялись вокруг создаваемых советов и партийных организаций. Кулачество, в свою очередь, готовилось дать отпор революционным элементам. Сбежавшееся на Кубань со всех сторон России офицерство совместно с офицерами казачьих частей повели усиленную агитацию. Им удалось не только возглавить кулачество, но и подчинить своему влиянию известную часть колеблющегося середнячества, преимущественно казачьего. В этой агитации на первых порах широко использовали вражду, существовавшую между казаками и иногородними. Вражда эта разжигалась всеми средствами для того, чтобы сбить с толку казачество и использовать его в борьбе с советской властью.

Необходимо отметить, что одним из важных обстоятельств, укрепившим советы, было появление на территории Кубанской области черноморских моряков, которые в то время затопили флот у Новороссийска; и высадившись на побережье Черноморской губернии, рассеялись по Кубани. Большая часть моряков Черноморского флота приняла активное участие в строительстве советской власти. В лице этой части моряков трудящееся крестьянство и казачья беднота видели свою вооруженную опору. Во многих районах большевики-моряки становились во главе советов. Возникли партийные ячейки.

Рабочие, батраки и беднота стихийно организовывались и создавали вооруженные ячейки, ставившие себе целью разоружить казаков, враждебно настроенных к советской власти, и ликвидировать всякие контрреволюционные выступления с их стороны. Контрреволюционное казачество, выкинувшее лозунг полного изгнания иногородних из Кубанской области вместе с советской властью, временно уклонилось от открытой борьбы. Разоружение казаков и кулачества проходило успешно, хотя в некоторых случаях и потребовалось применение вооруженной силы. Чтобы ввести в заблуждение советскую власть, казаки даже вошли в станичные, отдельские и областной советы, но, заслужив некоторое доверие, усиленно повели подпольную работу, твердо веря в то, что под руководством царских генералов они сговорятся с терцами и донцами и возвратят, восстановят все старое.

Этот период продолжался до прихода с Дона на территорию Кубанской области белого отряда во главе с генералом Корниловым.

Появление в Таманском отделе Кубанской области революционных войск

В таких условиях началась организация войск Северного Кавказа и, в частности, Красной Таманской армии.

Соединяющим центром вооруженных ячеек в Таманском отделе Кубанской области явилась станица Старо-Величковская, в которой тогда работал моряк Черноморского флота т. Рогачев. Получив указания от Екатеринодарской партийной организации и областного совета, он первый принял на себя руководство по объединению этих ячеек и созданию мощного отряда для укрепления советской власти.

Но объединение ячеек произошло не сразу. Рогачеву удалось сформировать в своей станице только один отряд в составе около 150 чел. пехоты и 25 чел. конницы, который и был назван его именем. С этим отрядом он выступил против полк. Покровского, возглавившего контрреволюционное казачество, столкнулся с ним под аулом Тохтомукай и совместно с другими революционными отрядами оттеснил отряды Покровского в закубанские горы. Благодаря этой удачной операции, т. Рогачев приобрел среди беднячества репутацию боевого организатора.

После победоносного возвращения отряда т. Рогачева в станицу Старо-Величковскую, по его примеру в окружающих станицах создаются вооруженные ячейки. Они связываются с отрядом т. Рогачева, просят дать им инструкции и указания, а равно и принять их в свое распоряжение. Вскоре Произошло объединение ячеек следующих станиц: Старо-Величковской, Поповичевской, Роговской, Ивановской, Полтавской, Старо-Нижне-Стеблиевской, Старо-Нижне-Джерелиевской, Ново-Николаевской, Гривенской, Андреевской и Старо-Мышастковской. В результате был создан отряд численностью более 3 000 чел.

Такое же слияние ячеек происходит и в других районах (схема 1); так, в Темрюке сформировался отряд численностью около 1 500 чел., в станице Крымской — около 800 чел., в Приморско-Ахтарской — 400 чела в станице Славянской — 500 чел. и т. д.

Вооружение, снабжение и довольствие отрядов производилось кустарным образом за счет местных средств, и только самое ничтожное количество снаряжения отряды получали с большим трудом из областного города — Екатеринодара (ныне Краснодар). Каждый, добровольно поступивший в Отряд, должен был иметь винтовку, патроны и прийти одетым, с запасом продовольствия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: