Михаил Дронь - Тверская Карелия. Заметки на полях

- Название:Тверская Карелия. Заметки на полях

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- ISBN:978-5-532-92356-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Дронь - Тверская Карелия. Заметки на полях краткое содержание

Тверская Карелия. Заметки на полях - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Впоследствии, после поражения в Великой Северной войне и по итогам Ништадского мира в 1721 году шведские короли отказались в пользу российских императоров не только от земель Карельского перешейка и Ингерманландии, но и от титула «герцогов Карельских». С 1721 года именование российских императоров как «князей Карельских» было включено в Большой государев титул, и первым князем Карельским стал сам Пётр I. В Большом Государственном Гербе Российской империи 1882 года имелось следующее описание герба Карельского княжества: «в червлёном поле две выходящие руки в серебряных латах, держащие серебряные мечи, над ними золотая корона», которое полностью повторяло шведский герб Карелии 1562 года.

Последним законным князем Карельским, в соответствии со статьёй 59 Свода законов Российской империи («Большой титул Всероссийских императоров»), являлся император Николай II. К началу 1917 года Большой титул Всероссийских императоров формулировался так:

«Божиею поспешествующею милостию, Мы, NN, Император и Самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский; Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь Херсониса Таврическаго, Царь Грузинский; Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский; Князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигальский, Самогитский, Белостокский, КАРЕЛЬСКИЙ, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; Государь и Великий Князь Новагорода низовския земли, Черниговский, Рязанский, Полотский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондинский, Витебский, Мстиславский и всея северныя страны Повелитель и Государь Иверския, Карталинския и Кабардинския земли и области Арменския; Черкасских и Горских князей и иных наследный Государь и Обладатель; Государь Туркестанский, Наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-Голстинский, Сторнмарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский и прочая, и прочая, и прочая».

Юридически сначала шведские короли, а после 1721 года – российские императоры, оставались единственными законными правителями Карелии, а само Карельское княжество продолжало существовать в качестве суверенного государства: герб Карельского княжества был помещён на Большой Государственный Герб Российской империи, а Всероссийские императоры продолжили именоваться князьями Карельскими. Именными указами российских государей на начало 1917 года исторические земли Карельского княжества были разделены между Выборгской, Архангельской и Олонецкой губерниями, но это административно-территориальное деление ни в коем случае не отменяло само существование Карельского княжества, которое было закреплено в Ништадском договоре, Большом титуле Всероссийских императоров и в Большом Государственном Гербе Российской империи 1882 года. После февральского переворота 1917 года, ликвидации империи и последующего убийства большевиками в 1918 году Николая Александровича, все именные указы прежних самодержцев в отношении Карелии утратили свою юридическую силу, и de jure Карельское княжество вернулось к своему исходному состоянию.

Такая правовая ситуация не является чем-то уникальным для европейской истории, в ней имеется по историческим меркам не столь давний пример существования «монархии без монарха». 18 января 1871 года в Зеркальной галерее Версальского дворца была провозглашена Германская империя, а её императором – прусский король Вильгельм I. После страшного поражения в Первой мировой войне, 28 ноября 1918 года последний германский император Вильгельм II подписал официальный акт об отречении от императорского престола. С этого времени и вплоть до 5 июня 1945 года, когда представители союзных держав приняли современную декларацию о поражении Германии и учреждении на её территории верховной власти союзных администраций, Германская империя существовала без императора, подчиняясь верховной власти канцлера (премьер-министра) и президента, но при этом полностью сохраняя правовую преемственность с 1871 года. Из ныне существующих в Европе «монархий без монарха» можно привести пример Княжества Андорры, расположенного в восточных Пиренеях между Францией и Испанией.

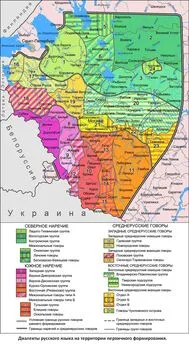

Как известно, начиная с XVII века – с того самого времени, когда началось колонизационное движение карельского народа с Карельского перешейка и Приладожья на тверскую землю, основным центром расселения карел к 1917-1918 годам становится Тверская Карелия: около двух третей от общей численности карельского народа проживало именно в Тверской губернии. Поэтому у нас, тверских карел, есть все основания заявить о том, что Тверская Карелия как главный национальный очаг карельского народа является историческим правопреемником Карельского княжества.

Нынешняя «Республика Карелия» никакого отношения к исторической Карелии не имеет. Республика Карелия является правопреемницей «Карельской трудовой коммуны» и последующих «советских республик», основанных большевиками после убийства ими последнего законного правителя Карелии – Николая II, захвата исторических карельских территорий и отказа от любой преемственности с Российской империей, частью которой и было Карельское княжество.

Последний князь Карельский – Николай II и члены его семьи были зверски убиты большевиками 17 июля 1918 года. В самом конце «Калевалы», в её 50-й руне, есть пророческий сюжет, написанный самим Элиасом Лённротом – сюжет о чудесном рождении нового «короля Карелии». В своём ставшем классическом переводе поэмы, Л.П. Бельский перевёл финское слово kuningas как «король», но его также можно было бы перевести и как «князь». Несмотря на смерть своего последнего законного правителя, Карельское княжество – историческая Карелия – продолжает существовать, и будет существовать до тех пор, пока жив её народ. В ожидании национального возрождения и «возвращения короля».

Тверские карелы и африканеры. Исторические параллели

Ещё древние греки обратили внимание на то, что сопоставление двух и более объектов – явлений, идей, результатов исследований и т.п. – позволяет выделить в них общее и различное, способствуя более лучшему и глубокому пониманию каждого из объектов. На ниве исторических исследований наиболее полно воплотить этот метод удалось знаменитому древнегреческому писателю Плутарху в его бессмертном произведении «Сравнительные жизнеописания».

Что ж, попробуем и мы, вслед за Плутархом, сравнить историческую судьбу двух, казалось бы, совершенно непохожих друг на друга народов – тверских карел и африканеров, проживающих даже на разных континентах и разделённых тысячами километров. Внимательный читатель на этом месте недоумённо спросит себя, что же общего между тверскими карелами и потомками голландских колонистов в Южной Африке – африканерами? И ответ на этот вопрос будет неожиданным: общего так много, что порой даже складывается впечатление, что оба народа проживали одну судьбу, написанную по схожему сценарию.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: