Борис Тебиев - Россия на перепутье эпох. Избранные исследования и статьи в IV т. Том II

- Название:Россия на перепутье эпох. Избранные исследования и статьи в IV т. Том II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005577269

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Тебиев - Россия на перепутье эпох. Избранные исследования и статьи в IV т. Том II краткое содержание

Россия на перепутье эпох. Избранные исследования и статьи в IV т. Том II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Не нужно думать, однако, – пишет Бурышкин, – что все сводилось к задаче ставить своего рода штемпель на рутинное производство. Незадолго перед войной, когда в хлопчатобумажной отрасли обнаружился глубокий кризис в деле продажи, начались крупные неплатежи и, на почве их и злоупотреблений, стали „выворачивать шубу“ не только те, кто не мог платить, но и те, кто хотел нажиться на скидках. Против этого началась борьба, во главе которой встал известный фабрикант Н. Д. Морозов. Когда обсуждалось допущение администрации по делу одного из крупных московских „скупщиков“, П. В. Ф… ва, и все, казалось, протекало для фирмы благополучно, в совещании Морозов, с необычайной резкостью, обрушился на попытки использовать кризис в деле наживы, и в результате предприятие было обращено в конкурс. Это решение очень сильно способствовало оздоровлению рынка» [52].

К началу ХХ века Московская биржа оставалась преимущественно товарной, хотя получила статус второго по значимости фондового рынка страны [53]. Особое значение Московская биржа имела для обращения акций железных дорог и земельных банков. Для этой категории ценностей Москва была даже лучшим рынком, чем Санкт-Петербург. Но еще большее значение имела Московская биржа для государственных ценных бумаг и других бумаг с определенной доходностью. При реализации подобных бумаг большая часть их тиража размещалась в Москве.

Всего в официальном бюллетене Московской биржи на 1 января 1913 года значилось 146 облигаций на сумму 11,7 млрд руб. Местные банки: Московский купеческий, Московский торговый, Московский учетный, Московский международный торговый и другие – охотно работали с ценными бумагами, активно действуя на фондовом рынке. Правда, в отличие от своих коллег из Санкт-Петербурга, вкладывавших огромные средства в корпоративные акции и облигации, московские банкиры проявляли интерес в основном к операциям с «безопасными» биржевыми ценностями, т. е. с государственными и городскими облигациями.

Московские предприниматели всегда стремились к независимости от биржи С.-Петербурга. Так, например, в первопрестольной столице осуществлялись самостоятельные котировки по отношению к валюте, а также ценным бумагам фирм, имеющим свои предприятия или правления в Москве. Один из исследователей биржи в начале ХХ в. писал: «В высокой степени характерно, что Москва, где промышленный, торговый, банковый капитал не только более значителен по размерам, чем в Петербурге, но и лучше организован, лучше умеет и хочет играть роль, присущую ему по праву и исторически, пытается как бы эмансипироваться от прямого воздействия Петербургской биржи».

С возникновением общероссийских торговых и промышленных объединений всероссийское значение Московской биржи снизилось. Однако она оставалась сердцем городской экономической жизни, без нее трудно представить купеческую Москву конца XIX – начала ХХ века. При этом нельзя не отметить, что именно Москва, а не Петербург, задавала тон деятельности провинциальных бирж и биржевых обществ российской провинции.

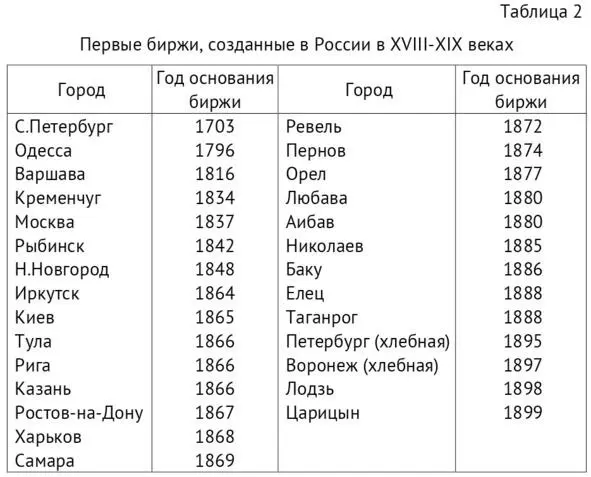

Первое заметное развитие биржевого движения в российской провинции произошло в 1830—1840-х годах, когда в стране начинается эпоха промышленного переворота и в то самое время, когда начала активно функционировать биржевая торговля в Москве. Рост фабрично-заводских и кустарных предприятий стимулировал расширение торгово-рыночных отношений. В эти годы возникли биржи в Кременчуге (1834), Рыбинске (1842), являвшемся в то время важнейшим торговым пунктом на водном пути с Волги на Петербург, Нижнем Новгороде (1848) и других торговых центрах России.

Основным же периодом расширения биржевой деятельности в России стали 1860-1870-е годы, что непосредственно было связано с всплеском экономическом активности в стране в связи с либеральными реформами императора Александра II. В эти годы в России было открыто 12 новых бирж. Они появляются в Иркутске, Киеве, Казани, Туле, Риге, Ростове-на-Дону, Харькове, Самаре, Саратове, Астрахани, Ревеле, пернове.

В 1890-е и последующие годы биржевое дело получает дальнейшее развитие в связи с новым витком интенсивного строительства железных дорог, началом создания элеватороной сети, укреплением коммерческих банков и распространением их многочисленных филиалов в провинции.

Общее представление о динамике становления отечественных бирж до начала ХХ столетия дает таблица 2.

В начале XX века в России действовало 46 бирж, а в 1913 году – 94 [54].

Большинство провинциальных товарно-сырьевых бирж, созданных в ХIХ столетии, первоначально, так же, как и Московская биржа, брали за образец документы Петербургской (общей) биржи, утвержденные в 1831 и 1832 годах. Осознанное понимание роли и значения товарных бирж в экономической структуре России и ее регионов происходило медленно, несмотря на то, что в стране уже шел процесс формирования могущественных монопольных структур. Органы местного самоуправления смотрели на биржи, как правило, весьма узко. С их точки зрения, создание бирж должно было лишь содействовать упорядочению и регулированию местной торговли, питая купцов и промышленников необходимой информацией. Купеческое же сообщество, после утверждения в 1870 году устава Московской биржи, нередко рассматривало биржевую организацию лишь как средство отстаивания своих корпоративных интересов.

В начале XX века в России действовало 46 бирж, а в 1913 году – 94 [54]. Большинство провинциальных товарно-сырьевых бирж, созданных в ХIХ столетии, первоначально, так же, как и Московская биржа, брали за образец документы Петербургской (общей) биржи, утвержденные в 1831 и 1832 годах. Осознанное понимание роли и значения товарных бирж в экономической структуре России и ее регионов происходило медленно, несмотря на то, что в стране уже шел процесс формирования могущественных монопольных структур. Органы местного самоуправления смотрели на биржи, как правило, весьма узко. С их точки зрения, создание бирж должно было лишь содействовать упорядочению и регулированию местной торговли, питая купцов и промышленников необходимой информацией. Купеческое же сообщество, после утверждения в 1870 году устава Московской биржи, нередко рассматривало биржевую организацию лишь как средство отстаивания своих корпоративных интересов.

Начиная с 1881 года были утверждены уставы бирж в Николаеве, Баку, Таганроге и Ельце. Был пересмотрен устав Рыбинской и Одесской [55] бирж. В текст устава Одесской биржи впервые было внесено (вместе с постановлением о предоставлении биржевому комитету права принимать на себя, с согласия спорящих сторон, посредничество при спорах по торговым делам) также и положение о праве комитета возлагать такое посредничество на особо избираемую комиссию. Новая редакция устава узаконила существовавшую при Одесском биржевом комитете (с разрешения одесского генерал-губернатора) временную арбитражную комиссию и положила начало биржевому арбитражу, имевшему большое значение для обеспечения правильного исполнения сделок и скорейшего разрешения возникавших по ним недоразумений. Биржевой арбитраж способствовал упрочению взаимных отношений русских продавцов и иностранных покупателей и тем оказывал позитивное влияние на условия международной торговли, а также на укрепление доверия иностранцев к российским товарам и их поставщикам.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: