Анатолий Миренков - Военно-экономический фактор в Сталинградском сражении и Курской битве

- Название:Военно-экономический фактор в Сталинградском сражении и Курской битве

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РИЦ МО РФ

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Миренков - Военно-экономический фактор в Сталинградском сражении и Курской битве краткое содержание

В монографии анализируется ход перестройки экономики Советского Союза на военное положение с началом Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в целях ускоренного производства вооружения, боевой техники и других видов материальных средств для обеспечения войск действующей армии. Показан процесс накопления запасов военной продукции и перевооружения соединений и частей Красной Армии. С использованием подлинных архивных документов дан всесторонний анализ военно-экономического фактора в двух наиболее значимых событиях Великой Отечественной и Второй мировой войн — Сталинградском сражении и Курской битве.

Военно-исторический труд посвящается 60-летию величайших событий Второй мировой войны: Сталинградскому сражению и Курской битве.

Книга содержит таблицы. (DS)

Концы страниц размечены в теле книги так: <!-- 123 -->, для просмотра номеров страниц следует открыть файл в браузере. (DS)

Военно-экономический фактор в Сталинградском сражении и Курской битве - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Особое внимание уделялось рассредоточению запасов материальных средств, их надежному укрытию и маскировке, принимались меры по сокращению простоев вагонов под погрузкой и выгрузкой.

В последующем в битве на Волге действовали: Юго-Западный Фронт — командующий генерал-полковник Н. Ф. Ватутин, начальник тыла генерал-майор Н. А. Кузнецов, Донской — командующий генерал-полковник К. К. Рокоссовский, начальник тыла фронта генерал-майор И. Г. Советников и Сталинградский фронт — командующий генерал-полковник А. И. Еременко, начальник тыла генерал-майор Н. П. Анисимов.

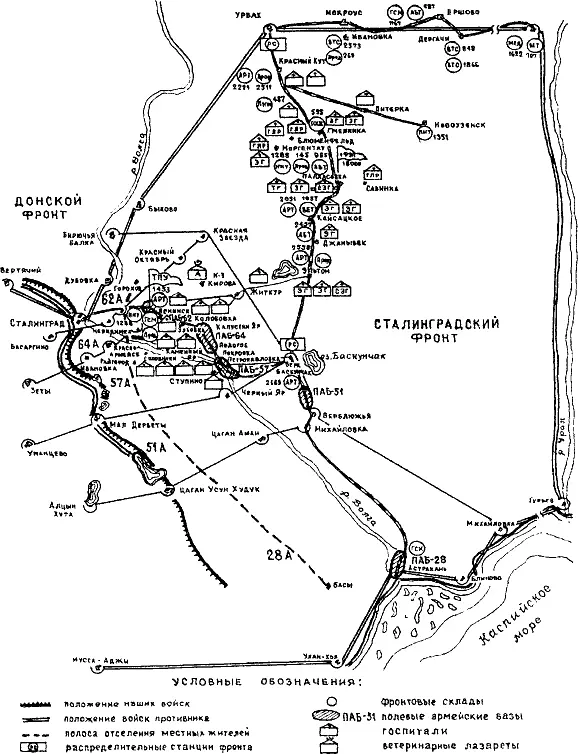

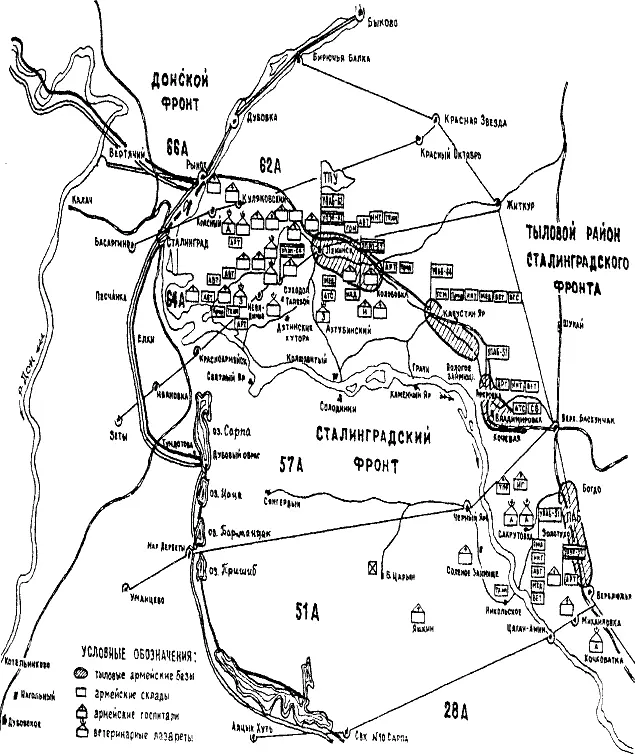

Схема 5. Построение тыла Сталинградского фронта в оборонительном сражении (к 30 октября 1942 г.) 133 133 История тыла Российских Вооруженных Сил (XVIII–XX вв.). Книга третья. Рис. 9.

Схема 6. Построение тыла армий Сталинградского фронта в оборонительном сражении (к 30 октября 1942 г.) 134 134 История тыла Российских Вооруженных Сил (XVIII–XX вв.). Книга третья. Рис. 10.

Пополнение войск личным составом, снабжение боеприпасами, горючим, другими видами материальных средств осложнялось тем, что они базировались на сравнительно бедной сети железных и грунтовых дорог. Если в приграничной западной полосе СССР густота железнодорожной сети доходила до 70 км на 1000 кв. км, то в районе между Днепром и Доном она снижалась до 45 км, а в полосе между Доном и Волгой — даже до 14 км на 1000 кв. км территории 135 135 Куманев Г. А. Транспортное обеспечение Красной Армии в Сталинградской битве // Сталинградская битва. Волгоград, 1994. С. 74.

.

Произошедший в ходе летне-осенней кампании 1942 г. перерыв основных коммуникаций, соединявших центральные и южные районы страны с Кавказом, чрезвычайно затруднил работу транспорта, а отсюда, как следствие и материальное обеспечение войск.

И в этих условиях главная тяжесть по обеспечению перевозок пришлась на долю железнодорожников, и в первую очередь на коллективы Рязано-Уральской и Юго-Восточной дорог, которые одновременно питали несколько фронтов. Вместе с тем техническое состояние многих участков этих магистралей не отвечало задачам осуществления массовых воинских перевозок. Не хватало погрузочно-выгрузочных мест на линии Поворино — Сталинград; линия Балашов — Камышин имела низкую пропускную способность. Еще в первой половине июля 1942 г. выбыла из строя железнодорожная линия Сталинград — Лихая, а 30 июля враг занял станцию Ремонтная на линии Сталинград — Тихорецкая, перерезав тем самым железнодорожную связь волжского города с югом страны 136 136 Там же. С. 81.

.

Осенью 1942 г. основной и наиболее сложной задачей было военно-экономическое обеспечение войск фронтов, действовавших в районе Сталинграда и в большой излучине Дона. Под мощными ударами противника объединения, соединения и части Красной Армии потеряли большое количество боеприпасов, горючего и других видов материальных средств, маломощный войсковой транспорт, в основном гужевой, был практически уничтожен в ходе боевых действий. Центральные и фронтовые органы тыла, имея на базах (складах) необходимые запасы средств снабжения, по причине отсутствия в своем распоряжении достаточного количества автотранспорта не могли подать грузы в боевые порядки. Войска теряли боеспособность и вынуждены были отступать.

Особенно трудные условия сложились с выходом противника 23 августа 1942 года к Волге. Подвоз боеприпасов, горючего и других материальных средств по железной дороге Поворино-Сталинград и по Волге на участке Саратов-Сталинград был прерван. Движение по Волге на участке Астрахань-Сталинград в связи с массированным воздействием авиации противника крайне затруднялось. Таким образом, в качестве транспортной артерии оставалась единственная рокадная железная дорога Саратов — Урбах — Баскунчак — Астрахань, которая имела пропускную способность лишь 6–8 пар поездов в сутки. Потребность же в перевозках была значительно большей.

К сентябрю 1942 г. сеть железных дорог по сравнению с июлем еще сократилась. Произошла потеря большого количества подвижного состава. Поставка же паровозов, вагонов, платформ для НКПС в 1942 г. была полностью прекращена. Горючее для фронтов пришлось отправлять из Баку кружным путем через Каспийское море с перевалкой на железную дорогу в Красноводске и Гурьеве. Вследствие увеличения дальности перевозок горючего в стране стал ощущаться острый недостаток железнодорожных цистерн.

Железнодорожная сеть в тыловых районах фронтов была развита недостаточно. Железнодорожным транспортом подавалось к тыловым границам фронтов всего до 100, а к станциям снабжения армий — только 50–58 поездов в сутки. Фронтам выделялось по 2–3 железнодорожных направления, армиям — по одному железнодорожному участку. Некоторые железнодорожные направления использовались одновременно двумя фронтами. Фронтам, кроме того, выделялись водные участки на Волге.

Малая густота железных дорог и неподготовленность их к напряженному движению поездов потребовали проведения больших работ по сооружению новых железнодорожных линий и усилению пропускной способности существующих дорог путем строительства на них разъездов. Всего накануне и в ходе битвы на Волге было построено 1160 км новых железнодорожных линий и 53 разъезда 137 137 Куманев Г. А. Транспортное обеспечение Красной Армии в Сталинградской битве // Сталинградская битва. С. 81.

.

Для ускорения пропуска воинских эшелонов стали применять «живую блокировку» — на перегоне вместо светофоров ставились люди и сигналами регулировали движение поездов. Это позволило пропускать эшелоны через 8-10 минут один за другим. Причем движение из-за налетов авиации противника осуществлялось почти исключительно ночью. Использовался и такой прием, как движение поездов только в одну сторону, но это привело к тому, что в Астрахани очень скоро порожняк заполнил все станционные пути, его стали выставлять на городские трамвайные линии, а когда заполнили и их, то для принятия новых эшелонов порожние вагоны снимались с рельсов прямо на грунт.

Осенью 1942 г. в районе Сталинграда работали более 500 паровозов, объединенных в специальные колонны 138 138 Железнодорожный транспорт СССР в Великой Отечественной войне (рукопись). М., 1948. Т. III. С. 638.

. Это позволило более эффективно использовать подвижной железнодорожный состав для подачи пополнений и материальных средств фронтам.

Цистерны, скопившиеся на Закавказской железной дороге и оказавшиеся отрезанными от остальных дорог, буксировались гружеными морем в Красноводск и Гурьев, где они портовыми кранами ставились на рельсы и после технического осмотра и дозаливки отправлялись по назначению 139 139 ЦАМО РФ. Оп. 498187. Д. 2. Л. 173.

.

Интервал:

Закладка: