Макс Мюллер - Египетская мифология

- Название:Египетская мифология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-3094-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Макс Мюллер - Египетская мифология краткое содержание

Книга Макса Мюллера – фундаментальное исследование египетской мифологии. Автор прослеживает изменения в мистическом сознании древнего человека от первоначального темного иррационального анимизма и фетишизма до развитых форм религиозного мифа. Строго научный подход, обзор обширной литературы по каждой теме, точное цитирование и подробный разбор мельчайших деталей, относящихся к древнейшим магическим обрядам и ритуалам, делают книгу неоценимым подспорьем в изучении истории, религии и мистики Древнего Египта.

Египетская мифология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Усрет («Могущественная») применяли как эпитет ко многим богиням, но в особом смысле это было имя очень популярного божества более раннего периода, которое имело, возможно, облик змеи. Ее описывали как «живущую на западной высоте» [516], в пятом номе Дельты. Позднее она была мало известна, хотя когда-то [517]ее называли, что достаточно любопытно, «матерью Мина».

Утет было божеством, которое, возможно, имело вид цапли [518]. Узоит: см. Буто. Зедет (Зедут): см. коммент. 20.

Зенд(у) (Зендр(у); «Могущественный», «Жестокий») был очень древним божеством, которое, подобно Сокару, сидело в священных санях-ладье и в ранний период его вновь, как Сокара, сравнивали с Осирисом [519].

Двусмысленность иероглифических букв делает чтение некоторых имен особенно сомнительным, как в следующих примерах.

Игей (Егей) был ведущим богом Фиванского нома в самый ранний период [520].

Иахес (Еахес), «покровитель Юга», должно быть, почитался около южной границы [521].

Иамет (Еамет) была богиней, которую описывают как няню молодых божеств [522].

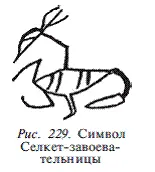

Укхукх (?) – бог, которому поклонялись близ современного Меира, его символом был посох, украшенный двумя перьями и двумя змеями [523].

Глава 8

Иностранные боги

Египтяне более раннего периода не ощущали необходимости вводить в свою страну иностранных богов. Когда они уезжали в Сирию или Нубию, то временно поклонялись местным божествам этих стран, не отказываясь от собственных [524]. Правда, элементы азиатской мифологии постоянно свободно проникали в религию Египта [525]. В особенности в волшебных историях Нового царства не только весьма свободно использовались азиатские мотивы, но эти сцены часто даже переносили в Азию, охотно, таким образом, признавая их зависимость от азиатского материала. Соответственно, «История о двух братьях» (гл. 5, коммент. 106) в значительной степени происходила на «кедровой горе» Сирийского побережья. А «История о принце-охотнике» заставляет героя забрести во время охоты на отдаленный Восток в страну Нахарина (соответствующую приблизительно Месопотамии), чтобы завоевать там принцессу. Этот принц, которому грозила гибель от его собаки (неегипетское объяснение Сириуса) или от змеи (Гидры), представляет северную версию охотника Ориона. И его жена, которую он завоевывает в соревновании по прыжкам, явно Астарта-Венера-Дева, которая спасает его, обуздав гидру [526]. Из фольклора и магии рано или поздно такие идеи, наконец, проникали в официальную теологию. И будущие ученые в конечном счете признали, что весьма значительная часть египетского религиозного мышления произошла или находилась под влиянием мифологии Азии. То, что такие мотивы прослеживаются до периода пирамид, конечно, не доказывает, что они были автохтонны. Самый ранний центр египетской религии, древний город Он-Гелиополь, был расположен у начала великого караванного пути с Востока, и там, как следует предположить, происходил постоянный обмен идеями даже в самые отдаленные периоды. При нынешнем состоянии нашего знания мы, однако, не можем высказать совершенно четкого мнения о многих доисторических заимствованиях такого характера [527], и, более того, состояли эти заимствования только из религиозных мотивов. Подлинные боги Азии или, по крайней мере, их имена не могли быть целиком усвоены нацией, которая так сильно опиралась на древние местные традиции, как делали египтяне на первобытных стадиях своей истории.

Единственным ранним исключением была богиня самого священного города Финикии, прославленная Баалат Гебал-Библа. Она стала известна и почиталась в Египте вскоре после 2000 г. до н. э., когда ее идентифицировали с Хатхор, египетской богиней, больше всего похожей на азиатский тип небесных богинь. Или же ее почитали просто как «госпожу Библа» – замечательное признание славы ее города. Таким образом, статуэтка Нового царства в музее Турина представляет египтянку, держащую колонну «Хатхор, госпожи мира, госпожи Купа (обычно Купни, то есть Библа) и Вава (часть Нубии)». Так далеко признание связи этого города с почитанием Осириса (гл. 5, коммент. ПО) проследить невозможно, чтобы установить наиболее раннюю дату, но связь эта может быть намного более древней. В Древнем и Среднем царствах все еще неохотно признавали заимствования из Азии.

Рис. 157. Статуэтка из музея в Турине, представляющая Хатхор из Библа

Однако в Новом царстве, после 1600 г. до н. э., когда Египет претерпевал большие изменения и стремился заявить о себе как о военном государстве и захватнической империи по азиатскому образцу и когда обычаи и язык Ханаана вследствие этого распространились по всей земле Нила, почитание азиатских божеств сделалось модным. Его пропагандировали многие иммигранты из Сирии, наемники, купцы и пр. Воинственный характер богов Азии и богатая мифология, связанная с ними, сделали их особенно привлекательными для египетского мышления [528].

Ба'ала (семитский «Господин») описывали как бога грома, проживающего на горах или на небе и ужасного в битве, так что египтяне часто идентифицировали его со своим воинственным богом Сетом.

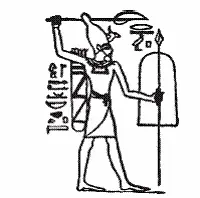

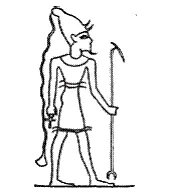

Решефа, или Решапа (семитский «Свет», «Пламя»), изображали как мужчину в высокой конусообразной шапке (иногда напоминающей корону Верхнего Египта) [529], часто с длинным локоном, падающим на спину [530]. Надо лбом его украшала голова газели, возможно, чтобы указать, что он охотник. Он нес щит, копье и боевой топор, а иногда колчан за спиной. Когда-то его называли Решапу Шарамана, то есть его идентифицировали с еще одним сирийским богом, Шалманом или Шалмоном [531]. Как мы увидим, его объединяли с Астартой-Гедеш. Одно изображение, отмеченное длинной кисточкой, свисающей с верхушки шляпы, которое мы воспроизводим здесь по памятнику музея Берлина, идентифицируют с Сетом, «тем, кто велик силой». Таким образом, считалось, что Сет, общий патрон азиатов и воинов, представляет его во всех мужских божествах Азии.

Рис. 158. Решап Рис. 159. Решеф-Сет

Некоторые женские божества из Азии были даже более популярны.

У Астарты (Астарт) был свой главный храм в Мемфисе [532], хотя ее также почитали в городе Рамсесов и кое-где еще. Эта «госпожа небес» едва ли была известна как богиня любви в Египте, где ее воспринимали скорее как божество войны, «владычицу коней и колесниц» [533]. Она обычно носила коническую корону всех азиатских божеств, с двумя перьями в качестве египетского добавления. Два следующих божества, очевидно, являются просто проявлениями Астарты. В азиатском искусстве ее, похоже, представляли также неегипетской женщиной-сфинксом, с длинными косами на голове и особым шарфом, таким, как носили сирийские женщины.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: