Жан Флори - Идеология меча. Предистория рыцарства

- Название:Идеология меча. Предистория рыцарства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1999

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жан Флори - Идеология меча. Предистория рыцарства краткое содержание

Идеология меча. Предистория рыцарства - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

IV. Справедливая война и священная война: от св. Августина к св. Бернару

Растущая угроза варварских вторжений вызывает новый виток развития. Здесь главное действующее лицо – святой Августин. Он инициирует развитие идеи справедливой войны, в которой христианин может и должен участвовать, если он мирянин. Что до священников и монахов, то они будут сражаться молитвой, как делали прежде христиане [71] В отношении периода, предшествующего Константину, А. Байе: Bayet A. Op. cit., p. 133 иронически резюмировал общую позицию христиан в таких выражениях: «Язычники будут сражаться, а христиане – молиться, чтобы язычники хорошо сражались». После Константина и особенно после св. Августина в этой фразе можно было бы заменить «язычников» на «христиан», а «христиан» – на «клириков и монахов». О проблематике войны у св. Августина см. также Corbellini С. II problema della «militia» in sanf Agostino // Historia, 37, 1978, p. 630–636.

. Поэтому христиан в армии становится все больше и больше. По отношению к ним Амвросий Медиоланский ограничивается повторением призывов Иоанна Крестителя, которые мы впоследствии будем встречать нередко: удовлетворяться своим жалованьем и не вымогать ни у кого силой дополнительных доходов. [72] Ambroise de Milan. Traite sur l'Evangile de saint Luc II, 17. Paris: G. Tissot, 1956 (coll. Sources chretiennes, 45).

Что касается воинской функции, он ее оценивает выше, уже не рискуя по справедливости осуждать «храбрость тех, кто защищает на войне родину от варваров, оберегает слабых внутри страны или союзников от разбойников». [73] Ambroise de Milan. De officiis, I, 27. Tubingen: J. G. Krabinger, 1850, p. 129. Упомянем также перевод Орню: Hornus J. M. Op. cit., p. 135. Отметим, что в этих двух работах Амвросия появляются обе главных составляющих будущего рыцарского идеала.

Эта переоценка, связанная с усилением религиозного характера Империи, побудила в 416 г. Феодосия II издать декрет, по которому служить в армии впредь могли только христиане [74] Кодекс Феодосия, XVI, 10, 21, цитируемый Райеном: Ryan E. А. The Rejection of Military Service by the Early Christians // Theological Studies, 13; 1952, p. 27. Об этой эволюции см. Contamine Ph. La guerre аи Моуеп Age. Paris, 1980, p. 420–426.

. Возникает все более и более тесный симбиоз христианской церкви и государства, политики и религии – до такой степени, что в это время «Римская империя выглядит единственной христианской структурой, вне которой жизнь верующих в Христа кажется немыслимой». [75] Meslin M. et Palanque J. R. Le Christianisme antique. Paris, 1967, p. 110

Поэтому падение Западной империи для многих было гибелью целого мира, едва ли не концом света [76] См., например, выражения Иеронима: Totius orbis mortuos planximus <���…> totius mundi homines qui nunc vivunt in brevi spatio defunctures (Мертвых всего света мы горько оплакали <���…> люди во всем мире, ныне живущие, в скором времени умрут). Epistola, 60, 15, 18, ed. J. Labourt, 1949. Но Иероним находит в себе силы, оплакивая римский мир, поднять голову (Epistola 65, 16).

. На какой-то миг оно разрушило представление о двух градах. Однако идея справедливой войны устояла. Можно даже сказать, что от Исидора Севильского до Грациана это учение непрерывно уточняется. В соответствии с ним война, чтобы считаться справедливой, должна быть:

1) абсолютно необходимой, после того как исчерпаны все мирные средства;

2) предпринятой ради справедливой цели и с чистыми намерениями – защиты или возвращения похищенного имущества;

3) решение о начале войны должно приниматься государственными властями, а не частными лицами. [77] См. на эту тему Regout P. La doctrine de la guerre juste, de saint Augustin a nos jours, d'apres les theologiens et les canonisten catholiques. Paris, 1935, p. 46–63; Vanderpol A. Op. cit., p. 196–206; Russel F. The Just War in the Middle Ages. London, 1975, p. 16–39; Colombo A. Op. cit, p. 110 ss; Morisi A. Op. cit, p. 160 ss.

Формирование папских владений и необходимость в их защите от лангобардской, норманнской и сарацинской угроз, с одной стороны, и формирование понятия о христианском мире – с другой понемногу привели к трансформации идеи справедливой войны в идею священной войны. Уже в 753 г. папа Стефан II направил послание магнатам Франкского королевства, где приравнял их возможную смерть ради защиты папы к мученичеству. Веком позже папа Лев IV в послании солдатам франкской армии, содержащем просьбу немедленно прийти на помощь папскому государству, которому угрожали сарацины, обещал воинам, если они умрут за столь справедливое дело, прямой доступ в рай: ведь они отдадут жизнь «за истинную веру, спасение отечества и в защиту христиан». [78] Cm. Etienne II. Codex Carol, 5, M. G. H. EpistolaeIIl, p. 488; Leon IV. Epistolae et Decreta, P. L. 115, col. 656–657. Отметим, что слово miles в обоих текстах не используется.

Воссоздание христианского мира и еще в большей степени – воссоздание христианской империи также во многом способствовали возврату к аргументам, развитым св. Августином и Амвросием. Так, в ответе болгарам на вопрос о законности применения оружия, папа Николай I в 867 г. написал: человек, который сам не готовит оружия для защиты себя и своей страны, искушает Бога [79] Nicolas Ier. Responsa ad consulta Bulgarorum, 46, P. L., 119, col. 998.

. Он сделал и еще один шаг в разработке концепции справедливой в высшей мере войны, руководить которою надлежит папе, когда написал епископам Западной Франкии, что применение оружия дозволено Петром, князем апостолов, ради борьбы с неверными, а не затем, чтобы обращать его против верующих в Христа. [80] Nicolas I. Epistolae de rebus Franciae, M. G. H., Epistolae Karolini Aevi IV, p. 305. Об эволюции духовности в эту эпоху см. Poulin J. С. L'ideal de saintete dans I'Aquitane azrolingienne d'apres les sources hagiographitjues (750–950). Laval (Quebec), 1975.

Мы подошли к истокам новой концепции справедливой и священной войны: не одобряя ярость против возможных враговхристиан, она направляет ее против неверных, которые рассматриваются как естественные противники христианства. Конечно, как правильно заметил К. Эрдман, в эту эпоху еще нет ни настоящей доктрины священной войны, ни тем более связанной с нею этики. Похоже, что эта доктрина окончательно сформируется и укрепится лишь в X веке [81] Erdmann C. Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens. Stuttgart, 1935, S. 62–82.

. Тем не менее, надо признать, что ее идеологические элементы уже существовали, разрозненные, но явные, – в частности, в мышлении пап, которые, от Стефана II (752–757) до Льва IX (1049–1054), совершенно определенно обещали солдатам, которые умрут в сражении за них, царствие небесное: война за церковь, по их мнению, равносильна покаянию [82] См. на эту тему Vogel С. Le pelerinage penitentiel / /Pellegrinaggi e culto dei santi in Europafino alia la Crociata. Convegni del centro di Studi sulla spiritualita medievale, 4. Todi, 1963, p. 84.

. А ведь известно, что первые крестовые походы тоже имели характер покаяния [83] См. на эту тему Rousset P. Les origines et les caracteres de la premiere croisade. Neuchatel, 1945. Об идее крестовых походов у западных хронистов см. Relazioni del X Congresso internazionale di Scienze Storiche. Roma, 1955, n° 13.

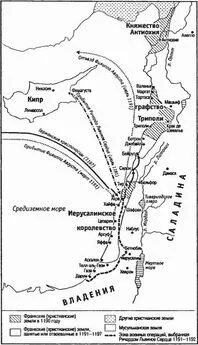

. Значит, мы можем сказать, что элементы, которым предстояло вызвать крестовый поход, существовали задолго до речи Урбана II в Клермоне. Урбан II должен был лишь собрать их для создания идеологии крестовых походов, «дерзкого синтеза священной войны и паломничества», который инициировала и которому придала направление церковь. [84] Это выражение принадлежит М. Билле: Villey M. L'idee de croisade chez les juristes du Moyen Age / /X е Congresso internazionale di Szienze Storiclie, Roma 1955, p. 577. В другом месте мы вернемся к новой идеологии, созданной крестовыми походами либо приведшей к ним. О теории справедливой войны см. Solages В. de. La theologie de la guerre juste, genese et orientation. Paris, 1946; Hubrecht G. Ca guerre juste dans la doctrine chretienne des origines au milieu du XVI-е siecle//Recueil de la societe Jean Bodin, 15,1961, p. 107–123; Bond B. The «Just War» in Historical Perspective //History Todays, 16,1966, p. 111–119.

Интервал:

Закладка: