Владимир Горончаровский - Арена и кровь: Римские гладиаторы между жизнью и смертью

- Название:Арена и кровь: Римские гладиаторы между жизнью и смертью

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Петербургское Востоковедение

- Год:2009

- ISBN:978-5-85803-393-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Горончаровский - Арена и кровь: Римские гладиаторы между жизнью и смертью краткое содержание

Книга представляет собой всестороннее исследование такого явления древнеримской цивилизации, как гладиаторские игры. На основе широкого круга письменных, эпиграфических и археологических источников автор рассматривает вопросы происхождения гладиаторских игр и связанных с ними сооружений, их профессиональной организации, подготовки и вооружения гладиаторов, а также участие гладиаторов в военно-политических событиях I в. до н. э. — IV в. н. э., в частности восстание Спартака. Впервые в отечественной историографии детально рассматриваются и анализируются изобразительные материалы, касающиеся проведения гладиаторских игр на территории Боспорского царства, и их специфика в сравнении с традиционными формами такого рода зрелищ в Римской империи.

Иллюстрированное научно-популярное издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся военным делом и военно-политической историей античного мира.

Арена и кровь: Римские гладиаторы между жизнью и смертью - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Гибель животных и казни должны были возбудить зрителей перед кульминацией программы — гладиаторских боев, приходившихся на вторую половину дня. Перед началом боев на арену выходили рабы и заново готовили ее, посыпая оставшиеся кровавые пятна чистым песком. Бои начинались разминкой — пролюзио, в ходе которой в парных поединках использовалось безопасное деревянное оружие, похожее на применявшееся в ходе тренировок. Иногда на арену выходили известные фехтовальщики, чтобы показать подлинное мастерство. Император Тит на играх в своем родном городке Реате сразился в таком поединке с консулом Аллиеном. Коммод чрезвычайно любил показательные выступления, в которых побежденными, естественно, оказывались его противники. Когда зрительское нетерпение было подогрето в достаточной степени, сигналом трубы подавался знак к началу серьезной борьбы. После публичной проверки настоящего оружия его тут же пускали в ход. В надписях часто встречается упоминание о том, что гладиаторы бились «острым оружием» [48] Сергеенко М. С. Простые люди древней Италии. С. 106.

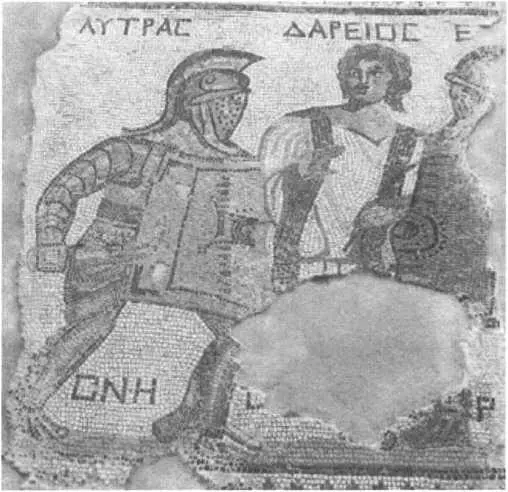

, значит, мог быть и «тупой» вариант поединка. Как выглядели «тупые» мечи, позволяет представить мозаика из так называемого Дома гладиаторов в Курионе, крупном провинциальном городе на южном побережье Кипра. Она изображает, судя по экипировке, схватку двух эсседариев, Эллина и Жемчуга, с одинаковыми мечами, клинки которых не имеют привычного острого завершения, они как будто обломлены (рис. 27) [49] См.: Daszewski W. A. Les gladiateurs ä Chypre. S. 83. Fig. 3.

. Естественно, что при преимущественном использовании колющих ударов таким оружием можно было нанести только поверхностные ранения, не угрожавшие жизни особо ценных профессионалов.

Первыми на арене всегда выступали конные бойцы — эквиты. Порядок дальнейших выступлений регламентировался не столь жестко. На крупных играх могли устроить групповую схватку между двумя отрядами грегариев — гладиаторов «второго сорта», пригодных для массовой резни. Зрителей эта бойня захватывала, накал страстей не уступал тому, что творится на современных футбольных трибунах во время ответственного матча. Как писал один римский автор, крики толпы напоминали «завывания разъяренного моря». Многие зрители вскакивали, топали ногами, делая угрожающие жесты. Особенно удачные выпады сопровождались бурными рукоплесканиями, просчеты — оглушительным свистом. Тех, кто стремился убить противника сразу, громко бранили, как и тех, кто пытался сберечь силы. На уклонявшихся от сражения бойцов обрушивалась буря негодования: «…народ в гневе, ибо считает для себя обидой, что человеку не хочется гибнуть» (Sen. De ira, I. 2. 4); робких гнали в бой факелами, раскаленными железными прутами или бичами. «Бей его! Жги! Почему так трусит он мечей? Почему не хочет храбро убивать? Почему не умирает с охотой?» (Sen. Epist. VII. 5). В романе Петрония один из гостей богача Тримальхиона с восторгом ожидает такого зрелища на играх, которые будут длиться три дня: «…наш Тит… оружие даст превосходное; убежать — это шалишь — бейся насмерть; пусть весь амфитеатр видит» (Petr. 45).

Первоклассные гладиаторы обычно сражались попарно. Предварительно глашатай громко произносил их имена и перечень побед. Обычно схватка продолжалась пятнадцать-двадцать минут, и в течение часа зрители могли видеть два-три сражения, за которыми внимательно наблюдали главный судья (сумма рудис) и его ассистент (секунда рудис). Обязательным атрибутом судей были палки, пускавшиеся в ход, когда бойцы вели себя не по правилам. А такие правила существовали. Если какая-то деталь экипировки ломалась или поединок затягивался, то объявляли дилидиум — временное приостановление схватки, чтобы участники поединка могли привести себя в порядок. Именно этот момент запечатлен на еще одной замечательной мозаике из кипрского Куриона, где друг другу противостоят фракиец и провокатор, а судья Дарий вовремя вмешивается и останавливает бой (рис. 28) [50] Daszewski . Op. cit. S. 83. Fig. 4.

. Впрочем, иногда сумма рудис только выкрикивал советы, как атаковать или защищаться. Бой считался завершенным, если один из противников получал смертельную рану или не мог продолжать сражаться и сдавался. В последнем случае бросали щит или другое оружие и поднимали вверх руку с вытянутым указательным пальцем. Тогда судья становился между победителем и побежденным и прекращал схватку. Дальнейшая судьба побежденного зависела от решения эдитора, который учитывал мнение зрителей. Если он вызвал симпатию людей, его отпускали живым, если действовал вяло и неумело — добивали.

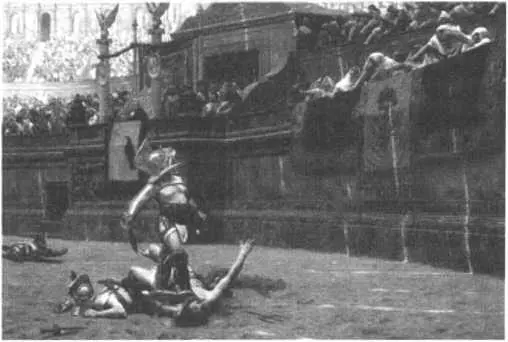

В свое время представление о том, как это происходило, многие получали по известнейшей картине уже упоминавшегося художника Жана-Леона Жерома «Pollice Verso» («Повернутые пальцы», 1872 г.), растиражированной в старых школьных учебниках по истории Древнего мира. Французский живописец изобразил эпизод, связанный с играми, устроенными императором Титом по поводу открытия Колизея (рис. 29). На картине мы видим гладиатора в вооружении мирмиллона, одержавшего победу над ретиарием, трезубец и сеть которого валяются на песке. Рядом и чуть дальше еще два тела, не вынесенные с арены. Гладиатор с полуобнаженным торсом и в шлеме с изображением рыбы смотрит на императора в ложе и ожидает знака — добить или пощадить поверженного противника.

На картине Жерома пальцы всех зрителей повернуты вниз, что значило, как он полагал: «Добей его!» Действительно, если судить по различным художественным фильмам и картинам на сюжеты из истории Древнего Рима, может сложиться впечатление, что императоры и люди из толпы во время гладиаторских боёв поднимали или опускали большой палец, даруя помилование или смерть. Между тем это одно из самых распространенных, благодаря искусству, заблуждений, поскольку единого мнения на сей счет до сих пор не существует. Согласно некоторым римским авторам, жестом помилования, возможно, была поднятая правая рука, сжатая в кулак (Ног. I. 18. 66; Plin. Nat. Hist. XXVIII. 2), а отказ демонстрировался с помощью вытянутой руки (Juv. 3. 36). В любом случае, если смертельный приговор был вынесен, гладиатор, признавший своё поражение, был обязан встать на колени перед победителем и подставить горло или спину под оружие противника. На некоторых скелетах гладиаторов, найденных близ Эфеса, сохранились следы колотых ран, нанесенных мечом сверху вниз прямо через лопатку глубоко в сердце. Зафиксированные на ряде черепов большие отверстия квадратной формы свидетельствуют о том, что тех, кто уже не мог подняться и умереть красиво, добивал ударом тяжёлого молота специальный служитель.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Джозеф Дилейни - Арена 13. Кровь [litres]](/books/1093017/dzhozef-dilejni-arena-13-krov-litres.webp)