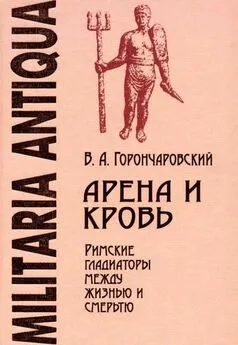

Владимир Горончаровский - Арена и кровь: Римские гладиаторы между жизнью и смертью

- Название:Арена и кровь: Римские гладиаторы между жизнью и смертью

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Петербургское Востоковедение

- Год:2009

- ISBN:978-5-85803-393-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Горончаровский - Арена и кровь: Римские гладиаторы между жизнью и смертью краткое содержание

Книга представляет собой всестороннее исследование такого явления древнеримской цивилизации, как гладиаторские игры. На основе широкого круга письменных, эпиграфических и археологических источников автор рассматривает вопросы происхождения гладиаторских игр и связанных с ними сооружений, их профессиональной организации, подготовки и вооружения гладиаторов, а также участие гладиаторов в военно-политических событиях I в. до н. э. — IV в. н. э., в частности восстание Спартака. Впервые в отечественной историографии детально рассматриваются и анализируются изобразительные материалы, касающиеся проведения гладиаторских игр на территории Боспорского царства, и их специфика в сравнении с традиционными формами такого рода зрелищ в Римской империи.

Иллюстрированное научно-популярное издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся военным делом и военно-политической историей античного мира.

Арена и кровь: Римские гладиаторы между жизнью и смертью - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

После неудачи у Луканского озера Спартак, чтобы собраться с силами, временно отступил к Петелийским горам, лежавшим на юго-восток от поля сражения, в хорошо знакомой ему гористой области Бруттий. Командование римской армии было единодушно в том, что, с одной стороны, ему нельзя дать уйти, с другой — надо всячески избегать встречи с Помпеем, которому сенат уже вручил высшие полномочия в ведении этой войны. Преследовать рабов отправились один из легатов Красса Квинт Аррий и квестор Гней Скрофа, видимо, совершенно утратившие чувство опасности. Свою задачу сковать силы восставших мелкими стычками и дождаться подхода основной части армии Красса они не выполнили. Когда Спартак прекратил отступление и сам атаковал римлян, те «бежали без оглядки и едва спаслись, с большим трудом вынеся из битвы раненого квестора» (Plut. Crass. 11). Судя по тому, что позднее, после разгрома Спартака, Красс обнаружил в его лагере три тысячи пленных римских граждан (Oros. V. 24. 7), захвачены они были именно в том злополучном для римлян сражении. По словам Плутарха, этот временный успех и погубил беглых рабов, совершенно вскружив им головы. «Они теперь и слышать не хотели об отступлении и не только отказывались повиноваться своим начальникам, но, окружив их на пути, с оружием в руках принудили вести войско назад через Луканию на римлян» (Plut. Crass. 11). Свой последний лагерь Спартак разбил у истоков р. Силар(Oros. V. 24. 6) [73] Истоки этой реки (совр. Селе), впадающей в Тирренское море, находятся на расстоянии около 170 км к юго-западо от Брундизия.

, на границе Кампании и Лукании. Красс, не решившийся сразу сразиться со своим противником, разбил рядом лагерь и стал обносить его рвом. Отложив в сторону оружие, легионеры бодро взялись за лопаты и кирки. Земляные работы еще продолжались, когда начались военные действия, поначалу ограничивавшиеся незначительными взаимными нападениями. Обе стороны постепенно копили силы за счет подходивших подкреплений, но вскоре построились для последней битвы [74] Очевидно, эта битва произошла не позднее апреля 71 г. до н. э., если учесть, что, согласно Аппиану, Красс окончил «гладиаторскую войну в шесть месяцев» (Арр. Bell. Civ. 1121). Нет никаких оснований считать, как это делала А. А. Мотус, что последний поход Спартака «происходил, если считать со времени прорыва римских укреплений в Бруттии, с лета по середину (или конец) осени 71 г. до н. э.» (Мотус А. А. Один эпизод из Спартаковской войны: последний поход Спартака. С. 50).

. С этим моментом связан носящий фольклорный оттенок рассказ Плутарха о том, как вождю рабов «подвели коня, но он выхватил меч и убил его, говоря, что в случае победы получит много хороших коней от врагов, а в случае поражения не будет нуждаться и в своем» (Plut. Crass. 11). Впрочем, возможно, все объясняется существованием у фракийцев обычая приносить в жертву коня прямо перед строем готовых вступить в бой воинов (Flor. IV. 12. 15).

На открытой местности римляне скоро сумели добиться преимущества в столкновении со своими противниками, хотя те и сражались в правильном строю. Тогда Спартак, видимо, во главе наиболее боеспособных частей своей армии, сделал ставку на то, чтобы добраться до Красса и его смертью переломить ход сражения. «Ни вражеское оружие, ни раны не могли его остановить, и все же к Крассу он не пробился и лишь убил двух столкнувшихся с ним центурионов. Наконец, покинутый своими соратниками, бежавшими с поля битвы, окруженный врагами, он пал под их ударами, не отступая ни на шаг и сражаясь до конца» (Plut. Crass. 11). Другие детали этого сражения донес до нас текст Аппиана: «Спартак был ранен в бедро дротиком: опустившись на колено и выставив вперед щит, он отбивался от нападавших, пока не пап вместе с большим числом окружавших его. Остальное войско, находясь в полном беспорядке, было изрублено. Говорят, что число убитых и установить было нельзя. Римлян пало около тысячи человек. Тело Спартака не было найдено» (Арр. Bell. Civ. I. 120). Даже не испытывавший никаких симпатий к Спартаку римский историк Флор был вынужден отдать должное исключительному героизму Спартака и его соратников: «Они решили пробиться и пали смертью, достойной воинов. Сражались не на жизнь, а на смерть, чего и следовало ожидать, когда командует гладиатор. Сам Спартак, храбро бившийся в первом ряду, пал как полководец» (Flor. III. 20. 13).

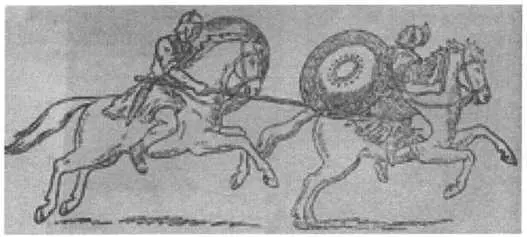

Вполне вероятно, дополнительный свет на вопрос об обстоятельствах гибели Спартака проливает фрагмент древней фрески, обнаруженной в Помпеях в 1927 г. Она происходит из небольшого домика, принадлежавшего жрецу Аманду и построенного лет за полтораста до гибели города в результате извержения Везувия. Фреска, украшавшая дом на заре его существования, обнажилась случайно, когда в коридоре обвалилась поздняя штукатурка. Частично поврежденное изображение включало две сцены, которые, если следовать направлению сопровождающих его надписей, надо рассматривать справа налево. Тогда в первой сцене оказываются два всадника, один из которых настигает обернувшегося противника и вонзает копье ему в бедро (рис. 36). Над последним надпись оскскими буквами «Спартаке», над головой преследователя частично сохранившиеся буквы, которые итальянский археолог А. Майюри расшифровал как «Феликс из Помпей» [75] Мишулин А. В. Спартаковское восстание. С. 96–98; Носов К. С. Указ. соч. С. 77.

. Далее слева, во второй сцене, — два бьющихся пеших воина. Обращает на себя внимание следующее: защищающийся воин представлен без шлема, а его довольно неестественная поза заставляет предполагать, что он ранен в ногу и продолжает отбиваться от врага, находясь в тяжелом состоянии. Если это так, а фреска датируется временем не ранее начала I в. до н. э., то некий Феликс из Помпей решил таким образом увековечить свой подвиг сразу после победы над Спартаком.

Но вернемся к событиям 71 г. до н. э. Итак, после смерти Спартака его войско еще продолжало сражаться, но, будучи лишено полководца, потеряло всякое организационное начало. По имеющимся данным, точность которых, конечно, не следует преувеличивать, на поле боя римляне насчитали шестьдесят тысяч убитых врагов [76] Веллей Патеркул приводит меньшую цифру: по его сведениям, в сражении приняли участие сорок девять тысяч воинов Спартака (Veil. Pat. II. 30. 5).

. Большое число спартаковцев еще успели укрыться «в горах, куда они бежали после битвы. Красс двинулся на них. Разделившись на четыре части, они отбивались, пока не погибли все, за исключением шести тысяч» (Арр. Bell. Civ. I. 120). В назидание тем, кто решится противиться воле Рима, шесть тысяч пленных рабов были распяты по приказу Красса вдоль Аппиевой дороги от Капуи, где началось восстание, до ворот столицы. На основе несложных расчетов можно представить себе эту уходящую за горизонт цепочку крестов, отстоявших друг от друга немногим более чем на 30 м.

Интервал:

Закладка:

![Джозеф Дилейни - Арена 13. Кровь [litres]](/books/1093017/dzhozef-dilejni-arena-13-krov-litres.webp)