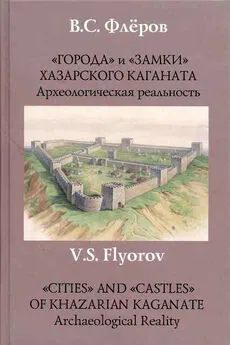

Валерий Флёров - «Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность

- Название:«Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мосты культуры

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-93273-333-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Флёров - «Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность краткое содержание

«Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность. М.: Мосты культуры/Гешарим, 2011. — 264 с.

Термин «город» утвердился в археолого-исторической литературе при описании некоторых городищ Хазарского каганата. Насколько он обоснован материалами раскопок? B. C. Флёров приходит к отрицательному ответу: в Хазарском каганате городов не было.

Решение проблемы автор нашёл в строгом рассмотрении археологического материала памятников каганата, претендующих на статус города. В общем виде программа исследований сформулирована так — город или что-то иное. Для Хазарии она может выполняться на основе планов поселений, типов построек, размеров фортификационных сооружений, наличия ремесленного производства.

В книге исследуются также социально-экономические вопросы: о кочевании, развитии экономики, феодализме, степени централизации в каганате.

«Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Что касается соседней с каганатом Таврии, то приведу вывод A. B. Иванова: «Предпосылки к образованию городских поселений складываются только к рубежу IX–X вв., до этого времени единственным подлинным городским центром Юго-Западной и Южной Таврии оставался Херсон» (Иванов A. B. 2001. С. 97). Так обстояло дело на северной окраине Византийской империи. Для Византии это было едва ли не захолустье, а для каганата — земли соседней, более развитой во всех отношениях державы.

Из всего перечисленного и цитированного возникает вопрос: была ли в Хазарии потребность в дифференцировании терминов для определения поселений разного назначения, состава и занятий населения? Очень сомнительно. В названных в данной работе памятниках нет ни одного, который хоть в какой-то мере можно было сравнить даже с провинциальным византийским городом. На мой взгляд, это заставляет ещё более осторожно относиться к термину «города Хазарии». Однако не может возникать сомнений в том, что в Хазарском каганате существовали определённая традиция и повседневная практика в обозначении каждого долговременного поселения, а тем более крепости.

Один из предлагаемых выводов: до накопления новых археологических данных, равно как и нарративных, до новых лингвистических исследований и открытий мы можем (должны) отказаться от термина «город» в приложении к памятникам Хазарского каганата.

Для обширных археологических объектов имеющих или не имеющих оборонительные сооружения целесообразно придерживаться традиционных археологических терминов «городище», «поселение», в первую очередь для совершенно не исследованных или с незначительным процентом вскрытых площадей.

Вывод второй. По имеющимся на сегодня чрезвычайно скудным археологическим данным ни одно городище или конгломераты открытых поселений салтово-маяцкой культуры не позволяют определять их как «город» ни по одному из проявлений материальной культуры. Чётко различимой дифференциации города и села в каганате археология не фиксирует.

Не найдя среди поселений салтово-маяцкой культуры тех, которые с полной уверенностью можно было бы признать городами, я задался вопросом, чем мотивировала свои построения о городах Хазарского каганата автор идеи о них С. А. Плетнёва. Однако исследовательница сама даёт четкий ответ: «Соображения относительно существования степных городов и торгово-таможенных крепостей появились у меня в результате невероятности отсутствия (выделено мною. — В. Ф.) в такой обширной торговой державе, какой была Хазария, пунктов, организующих и объединяющих это громадное степное многоземелье» (Плетнёва С. А. 2002. С. 123). Надежда на существование хазарских городов подменила археологическую действительность. Неудивительно, что список хазарских городов в трудах автора систематически менялся.

Обратим внимание на совершенно устаревшие утверждения о Хазарии как преимущественно торговой державе (в чём-то напоминают характеристики Л. Н. Гумилёва), что и явилось основным постулатом С. А. Плетнёвой — «торгово-таможенные крепости». Надо в конце концов осознать, что роль торговли в Хазарском каганате была не больше, чем у любого современного ему государства, и не идёт ни в какое сравнение с торговой активностью Китая, Византии, Ирана и Арабского халифата, а затем отдельных халифатов. Более широко освещая роль торговли в Хазарском каганате в ряде исследований, В. Я. Петрухин пришёл к следующему заключению: «…Вопреки ставшим расхожими представлениям о главенстве „финансового капитала“ в Хазарии, у нумизматов практически нет данных о денежном обращении в каганате; хазары чеканили собственные подражания арабским дирхемам, но клады серебряных монет на территории каганата единичны, особенно по сравнению с многими десятками кладов, содержавших сотни тысяч монет, на территории Руси (и связанной с ней Скандинавией)» (Петрухин В. Я. 2002. С. 308).

В любом научном исследовании есть проблема, которую я обозначу как «подмена содержания феномена термином ». Вводя в хазароведение новый термин, исследователь поневоле, неосознанно оказывается у него в плену. Этот вопрос психологии научного творчества напрямую относится и к термину «город».

Вторая проблема отчасти также психологическая, но в большей степени методическая. Недостаток источников — для археологии это неполнота (часто низкое качество) раскопок и публикаций даже известных памятников — порождает стремление «восполнить» их всевозможными мнениями, предположениями, допущениями, гипотезами [31]. На собственной реконструкции Итиля я показал, насколько они бывают эфемерны.

Новый импульс в обсуждении проблемы города в Хазарском каганате могут дать только масштабные раскопки больших населённых пунктов. При существующем порядке, когда каждый археолог индивидуально ведёт маленькие раскопки «своего» памятника, надеяться на скорое накопление новых данных по структуре поселений салтово-маяцкой культуры не приходится. Выход есть: нескольким археологам объединить свой научный потенциал и финансы для комплексного исследования одного поселения. Не могу не отметить, что превалирующая в археологии практика единоличности в полевых исследованиях устарела, она непродуктивна, неизбежно ведёт к застою в методике раскопок, препятствует обмену новыми методами и технологиями полевых исследований, в значительной мере тормозит теоретические разработки. Дополнительно поясню: речь идёт не о сосредоточении на одном памятнике нескольких «индивидуальных» экспедиций, а о работе по единой программе. Такой начавшийся, но незавершённый опыт имел место при раскопках Маяцкого археологического комплекса в 1975? 1977–1982 гг. Неудача состояла в том, что по окончании полевых исследований сотрудничество не продолжилось в главном — в обработке полученных материалов. Она опять пошла в «индивидуальном порядке», что свело сотрудничество в раскопках на нет. Что ж, это надо учесть и попытаться не повторить.

Затрону два вопроса, освещения которых в современной хазароведческой литературе найти не удалось.

1. В этих очерках я неоднократно упоминал города Византии и Халифата. Сделано это не случайно. Возможно ли сравнивать городища и большие неукреплённые поселения Хазарского каганата с настоящими в полном смысле этого понятия городами средневековых империй Балкан, Малой Азии, Ближнего и Среднего Востока? Думаю, не только возможно, но необходимо и неизбежно. Необходимо для того, чтобы опираться на определённые критерии в хазароведческих исследованиях. Изучение византийского и восточного города имеет давние традиции и большие достижения как в фактологической части, так и в теории (сетования историков исследователей городов Византии и Ближнего Востока на недостаток письменных и археологических источников у исследователей Хазарского каганата могут вызвать только улыбку: у хазароведов их ничтожно мало). Для Востока известна общая хронологическая канва политических событий (часто до дня и месяца), а история многих городов прослеживается столетиями. Лакуны в истории одних дополняются сведениями о других. Мало того, я полагаю, необходимо обращение к городам античным и эллинистическим.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: