Рудольф Баландин - Тайны Всемирного потопа и апокалипсиса

- Название:Тайны Всемирного потопа и апокалипсиса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2006

- Город:М.

- ISBN:5-9533-1342-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рудольф Баландин - Тайны Всемирного потопа и апокалипсиса краткое содержание

Сколько в истории нашей планеты было катастроф, достойных именоваться потопами? Достоверны ли легенды и предания об этих величественных и грозных событиях? Книга известного исследователя Рудольфа Константиновича Баландина — это увлекательный рассказ о свидетельствах былых катаклизмов, многие из которых запечатлелись в памяти человечества. Автор, посвятивший много лет изучению истории культуры и философии, размышляет в своей новой книге также о том, что ожидает в будущем Россию и всю нашу планету.

Тайны Всемирного потопа и апокалипсиса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А чем можно объяснить постепенное общее похолодание на планете, на которое указывают данные палеогеографии, а также результаты определений температур по соотношению изотопов углерода? По-видимому, дело в том, что в палеогеновый период происходили бурный расцвет наземной растительности и накопление угля. Это значит, что значительная часть углерода из атмосферы перешла в земную кору. В результате уменьшилось общее содержание в воздухе углекислого газа, который задерживает тепловое излучение земной поверхности, нагреваемой солнечными лучами. Это так называемый парниковый эффект, о котором у нас еще пойдет речь.

Но откуда же взялось огромное количество воды, которое было необходимо для образования покровных ледников Северного полушария? Ответ прост: прежде всего — из Северного океана. В него поступали теплые воды Атлантики: ведь уровень Мирового океана был высоким, да и общая температура на планете была сравнительно высока.

Итак, благодаря интенсивному испарению с поверхности теплого Северного полярного океана на северные регионы Евразии и Америки поступало много влаги. Там на возвышенностях стали накапливаться ледники, постепенно распространяясь на все более обширные территории.

Как мы знаем, ледниковый покров способствует дальнейшему похолоданию климата, ибо отражает солнечные лучи. А чем холодней, тем быстрее при достаточном увлажнении растут ледники. Это процесс с так называемой обратной связью, саморазвивающийся.

Но почему же тогда великие покровные ледники стали деградировать? Что их погубило? До сих пор этот вопрос остается загадкой, которую ученые предпочитают обходить. Попробуем разобраться в этой проблеме.

И в данном случае, судя по всему, никакой катастрофы не произошло. Великие ледники погибли по причине собственного непомерно огромного распространения. Они не могли сохранить 3 свои «завоевания», потому что существенно нарушили некоторые глобальные процессы.

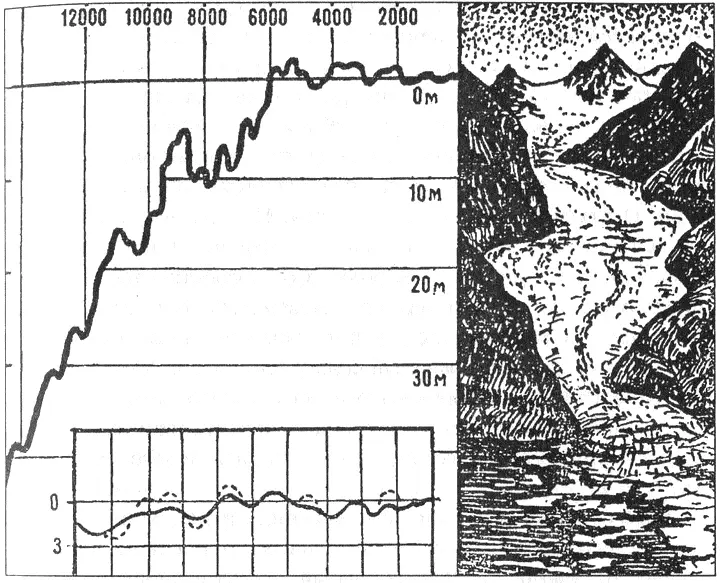

«Перекачка» огромных объемов воды в ледники из Мирового океана на десятки метров понизила его уровень. Кроме того, понизилась его температура, особенно в приполярных областях. Из-за снижения уровня океана сократился приток в северную его часть теплых вод. Благодаря покровным ледникам значительно понизилась температура воздуха в Северном полушарии. Ледники сползали в Северный океан, дополнительно охлаждая его воды. На нем образовался слой льда…

Дальнейшее нетрудно вообразить. Как только Северный океан стал Ледовитым, он перестал подпитывать великие ледники, образовавшиеся по его окраинам. И, несмотря на то, что на Земле произошло общее значительное похолодание, они стали быстро чахнуть.

Великие ледники погубили сами себя. В центрах оледенения теперь почти вовсе не выпадало осадков. А на южных окраинах ледяного покрова тепло стало побеждать. Началась «геологическая весна». Чем больше территорий освобождалось из-подо льда, тем сильней нагревалась земля и теплее становился климат. Водно-ледниковые потоки и обширные озера способствовали дальнейшему потеплению. Кое-где еще громоздились грязные ледниковые холмы, но великий ледниковый покров быстро распадался.

Повышался уровень Мирового океана, моря затопляли шельфовые зоны, а теплые морские течения вторглись в Ледовитый океан. Наступало «геологическое лето». И вновь — саморазвивающийся процесс с обратной связью: чем меньше становились владения великих ледников, тем более это способствовало потеплению климата, потому что Северный Ледовитый океан все еще был почти целиком прикрыт льдами и не давал питания ледникам.

Но почему же в четвертичный период оледенений было несколько? Что заставляло после «геологического лета», когда в Северном полушарии полностью таяли покровные ледники, снова приходить геологическому сезону похолодания и нового их рождения?

Вновь обратим внимание на изменения, происходившие в Северном Ледовитом океане. Значительное потепление и высокий уровень Мирового океана должны были вызвать таяние плавучих льдов. За несколько десятков тысячелетий в период «геологического лета» постепенно растаять должны были льды Северного океана, который вновь стал неледовитым. А это значит, что с его поверхности при значительном испарении влажный воздух вновь стал поступать на северные окраины материков.

К этому времени земная кора, доселе придавленная ледниками, «всплыла» на астеносфере. Значит, Скандинавские горы стали высокими, и на них опять появились ледяные «шапки». Постепенно растекаясь — при обильной подпитке атмосферными осадками, — они захватывали все более обширные территории, вызывая похолодание климата…

Короче, началось новое оледенение по старому сценарию.

На этот циклический процесс должны были оказывать влияния и геохимические изменения в атмосфере. Ведь когда покровные ледники захватывают огромные пространства, на этих территориях, естественно, прекращается фотосинтез. Растения перестают (на этой территории) использовать углекислый газ (двуокись углерода), и его содержание в атмосфере должно увеличиваться. А это, как известно, способствует общему потеплению, ускоряя гибель покровных ледников.

А что происходит в «геологическую весну»? В заключительной ее фазе, когда на освобожденных ото льда территориях вновь появляется растительный покров, на его образование используется некоторая часть атмосферного углекислого газа. Значит, должно произойти временное похолодание, но сравнительно небольшое.

Значительно позже, на исходе «геологического лета» (межледниковой эпохи), должен наступить некоторый дефицит двуокиси углерода в воздухе, потому что часть этого химического элемента будет находиться в земной коре в виде залежей торфа (наследие отчасти озерного этапа). А это, в свою очередь, будет способствовать очередному похолоданию.

В какой период мы живем?

В ледниковый. Он продолжается, потому что Антарктида покрыта мощными ледниками, а Северный океан остается ледовитым. Безусловно и то, что последнее оледенение завершилось (в Северном полушарии) и наступило межледниковье.

Наконец, по всем признакам кончается «геологическая весна» и наступает (или уже наступило) «геологическое лето». Но такая ситуация имеет в виду только природные процессы. Однако теперь техническая деятельность человека превратилась в такой могучий геологический фактор, что он стал определяющим в биосфере.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: