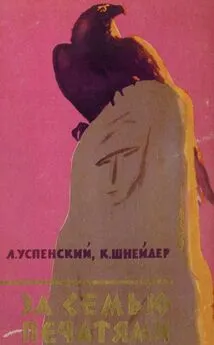

Лев Успенский - За семью печатями

- Название:За семью печатями

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1958

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Успенский - За семью печатями краткое содержание

В начале XVIII века на берегу Дона был найден громадный слоновый зуб. Откуда он тут взялся?

Древнегреческие писатели и историки сообщают, что в землях скифов на вершинах гор жили «стерегущие золото грифы», таинственные полуптицы-полулюди. Что это? Только сказка? А если нет, то какими они были, эти древние жители гор?

На скалах, на месте будущего Братского моря, в самое последнее время обнаружены очень своеобразные рисунки, выполненные тысячи и тысячи лет назад. И один из них очень похож на топографическую карту Ангары. Что, если это действительно так? Значит, существовали географы во времена неолита?

Сколько вопросов, загадок, дел встает перед археологами — людьми, изучающими скрытые за семью печатями следы давно ушедшей жизни! Сколько неожиданностей приносит их трудная, порою кропотливая работа, помогающая правильно осветить историю всех народов и времен!

Писатели Л.В. Успенский и К.Н. Шнейдер, увлеченные замечательной наукой, живо и ярко рассказали на страницах своей книги о ряде интересных археологических открытий, результаты которых они видели своими глазами.

Большое место в книге уделено показу своеобразного мира археологических экспедиций, работы «в поле», приемов реставрации, сохранения, обработки и анализа собранного материала, то есть той стороны деятельности ученых, которая остается скрытой от любознательного взгляда при посещении археологических музеев.

За семью печатями - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

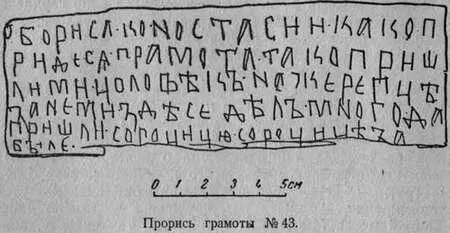

В квадрате № 101, на уровне 6-го яруса мостовых, — а значит, на рубеже XIV и XV столетий — в стороне от построек найдена грамота № 43.

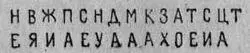

Осторожно, с соблюдением сложных правил и процедур, развернули клочок бересты, сфотографировали. Но фотоаппарат упускает важные детали: мятая поверхность с разных точек зрения выглядит по-разному; глаз видит на ней больше. Поэтому к снимку приложена «прорись», точная копия, сделанная от руки. Вот как она выглядит:

Разобрать написанное не легко: наши предки не знали знаков препинания, не прибегали к прописным литерам, а, пишучи по бересте, упрощали и строчные — сложных и плавных кривых на ней не воспроизведешь.

Грамотка в руках палеографа, специалиста по древнему письму. Что скажет он о ней?

Вот буква «а», повторенная десять раз. Всюду левая ножка ее имеет форму узкой петли, острой внизу, срезанной вверху. Палеография знает: так писали «а» именно в XIV веке. «Животик» буквы «р» угловат, квадратен; это опять-таки признак того же столетия: раньше и позже «р» выглядело иначе.

Буква «д» менее характерна для этого времени, зато она встречается всегда на бересте: тут ее было легче писать такую. Очевидно, данные палеографии и стратиграфии подтверждают друг друга: перед нами или самый конец XIV века, или начало XV. В Москве княжит Василий I, сын Донского; Новгородом правит посаднический род Онцифоровичей; каменный дом Юрия Онцифоровича как раз в это время только что построен в сотне метров к югу по Великой улице; удивленные люди называют его «чуден двор». А вокруг поблизости разбросаны деревянные усадьбы, службы, частоколы... Тут-то и обронила чья-то небрежная рука исписанный клочок бересты, в будущем «грамоту № 43», а тогда простую, мирную записку от мужа к жене:

«От Бориса ко Ностасии. Како приде ся грамота, тако пришли ми цоловека на жерепце, зане ми здесе дел много. Да пришли сороцицю, сороцицю забыле».

Что скажете вы по поводу этого письма? Все в нем так просто и жизненно, все кажется таким человечным и понятным, что не веришь бездне в шесть столетий, лежащей между этой супружеской парой и нами.

Состоятельный новгородский гражданин уехал куда-то за город. У него там «много дел» («Во все времена, — философски замечает профессор Арциховский, — мужья жалуются женам на свою занятость делами!»). В спешке он забыл захватить рубашку и просит теперь жену прислать ее с конным человеком. Видно, у него немало слуг: не пришли мне Ивана или Петра; пришли мне вообще «цоловека», любого. Видимо, его Настасья грамотна: не умей она читать, он велел бы передать поручение устно; не искать же ей грамотея!

Трудно сказать, что вычитала эта Настасьюшка из мужниного «береста»; мы, больше полтысячи лет спустя, вычитываем из него очень многое. Его простота овеяна высокой поэзией времени: ведь «ся грамотка» пришла к нам откуда? Из-за плечей Ивана Грозного, почти что из времен Куликовской битвы...

Но случаю этого показалось мало, и он поразил нас еще одним, уже драматическим, сюрпризом.

В коллекции «берест», добытых новгородской экспедицией, есть узкий длинный лоскуток. Он найден, так сказать, «вне ярусов»: грубая лопата землекопа-канавщика перебросила его откуда-то в осушительный ров XVII века. Однако палеографические данные говорят ясно: это тот же самый рубеж XIV—XV веков, то же время. Что написано в этой «грамоте № 49»?

«Поклон от Ностасьи к господину, к моей братьи. У мене Бориса в животе нет. Как се, господо, мною попецалуете и моими детьми...»

Предыдущее письмо найдено в квадрате 101, это — в 241. Расстояние по прямой между ними двадцать семь метров. Кто же усомнится: это те же люди, та же пара супругов: немыслимо, чтобы совпали и место, и время, и оба имени; уже то, что оба письма попали к нам в руки — редчайший случай. А вот уже Настасья извещает родных («братью») о кончине ее деловитого хозяина. Она очень расстроена: она пропустила в третьем предложении слова «...бересто полуците»; может быть, поэтому испорченный черновичок и не был отправлен из Борисова дома... На пространстве двух десятков метров развернулась и закончилась перед нами драма семьи, с ее повседневными делами и заботами, с добрыми и скорбными чувствами, понятными каждому, с печальным концом. Прошло шесть столетий, но и нам сейчас, прочитав эти скупые строки, впору «попецаловать» с Настасьею и ее детьми. И весь этот красочный узелок жизни воскрешен, сохранен высоким искусством археологов.

Вот еще одна грамотка, на радость читателям. Нашли ее в квадрате 249, то есть на четырнадцать метров южнее предыдущего траурного письма. Это «бересто» лежало прямо на плахах мостовой, притоптанное к ее поверхности, написано оно было на рубеже XIII и XIV веков: между ним и предыдущим письмом целое столетие во времени.

На берестяном обрывке небрежно начирканы две строчки. Вглядитесь в них; сомнительно, чтобы вы уловили их смысл.

Даже если переписать все нашими современными буквами, положение не облегчается:

Перед вами шифр — наивный, несложный, но все же шифр, явно изобретенный мальчуганами-школярами тех дней. Записку надо читать «зигзагом», перескакивая с верхней строчки на нижнюю и обратно; тогда все разъясняется:

Дальше все оборвано.

Проще простого представить себе, что произошло. Шестьсот пятьдесят лет назад по Великой улице шла шумная ватага «невеж» и «недум», тогдашних школьников, малолетних грамотеев. Один решил подшутить над менее бойким товарищем. Вот он царапает по бересте небрежно, но довольно грамотно ехидную фразу-дразнилку, из тех, что во все века на устах у шалунов. Вот он коварно подсовывает ее своему другу, и тот, доверчиво прочитав, натыкается в конце на какое-то далеко не почтительное выражение по адресу читателя. Мы не знаем, что это был за эпитет, — обиженный оторвал его и с досадой швырнул клочок бересты в грязь. Но ни он, ни его задира приятель не ведали, не гадали, что через шесть с половиной веков записка эта попадет на рабочий стол археолога Арциховского, под его сложные лупы и аппараты; что ее напечатают в книге, над ней будут размышлять языковеды, ее начнут исследовать палеографы. Интересно, что бы подумали «недума» и «невежа», если бы волшебная судьба их «берест» померещилась им хотя бы во сне?

Значит, даже маленькие новгородцы умели читать и писать? Может быть, они ходили в школу? Да, видимо, ходили. Вот перед нами явный очевидец древней учебы — плоская можжевеловая дощечка в восемнадцать сантиметров длиной и семь шириной, найденная в новгородских раскопках. Дощечка сверху срезана треугольником, внизу торцом. В верхней части на ней написаны в строго алфавитном порядке все тридцать шесть букв славянской азбуки, начиная от «а» и кончая «юсом», означавшим звук «я». Держа это учебное пособие в левой руке за нижнюю часть-рукоятку, удобно было списывать с нее буквы для упражнения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Иоанна Хмелевская - За семью печатями [Миллион в портфеле]](/books/116252/ioanna-hmelevskaya-za-semyu-pechatyami-million-v-por.webp)