В. Сиповский - Родная старина Книга 4 Отечественная история XVII столетия

- Название:Родная старина Книга 4 Отечественная история XVII столетия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Белый город

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:5-7793-1352-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Сиповский - Родная старина Книга 4 Отечественная история XVII столетия краткое содержание

Истерзанная и обнищалая Русь благополучно выходит из Смутной поры, вынеся из нее свою веру и народность в их целости. Сложнее положение в западнолитовской Руси. Еще долго приходится ей биться за сохранение своей Православной церкви и народа. На защиту Православия против Речи Посполитой встает запорожское казачество. Южная Русь наконец соединяется с единоверной и единокровной Москвой. Однако идет новое испытание — раскол в самой Русской церкви. И из него, несмотря на многие беды, выходит она целостной и неповрежденной. Обо всем этом читайте в четвертой книге «Родная старина».

Текст печатается по книге «Родная старина: Отечественная история в рассказах и картинах (С XVI до XVII ст.)» Составил В. Д. Сиповский (СПб., 1904) в соответствии с грамматическими нормами современного русского языка.

Родная старина Книга 4 Отечественная история XVII столетия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

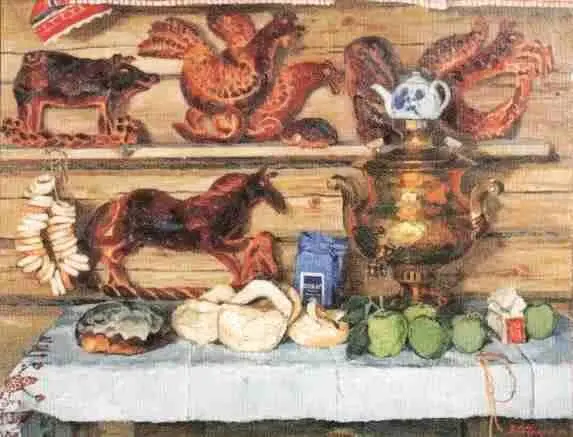

Обычай требовал, чтобы во всякое время потчевали гостя чем-нибудь съестным, особенно водкой и какими-нибудь лакомствами: орехами, финиками и прочим. Уходя, гость опять крестился, обратившись к образам, затем целовался с хозяином или просто кланялся ему, а хозяин провожал его, смотря по достоинству, до порога или дальше.

Русское широкое гостеприимство и хлебосольство сказывались на пирах. Они были в старину почти единственным выражением радости и веселья. Большой церковный праздник, какая-либо радость в царской семье, именины кого-нибудь в семье — все служило поводом устроить пир, созвать к себе добрых знакомых и угостить их на славу.

Все и тут делалось неспроста, а по обычаю. Одних лиц звать в гости посылали слуг, к другим ездил сам хозяин и приглашал их различными способами, смотря по тому, он ли делал им честь своим приглашением или они ему — своим посещением. На семейные и приятельские пиршества приглашали и жен гостей, но они обедали отдельно, на женской половине.

Пир устраивался в столовой комнате, а иногда в сенях, где было больше простору. Комната заранее убиралась как можно наряднее: доставались самые роскошные ковры, занавесы, полавочники и прочее, устанавливались столы пред лавками. Когда являлись гости, происходили обычные встречи и рассаживание по местам. Красный угол под образами занимал во время пира сам хозяин; место по правую руку от него считалось для гостя самым почетным. Все садились по старшинству, так что и здесь было своего рода местничество, и посадить кого-либо ниже его достоинства значило нанести ему сильную обиду. Скромный и вежливый человек нарочно садился на место, которое было ниже его сана, но это затем, чтобы сам хозяин упросил его сесть куда ему следовало. Заносчивые же люди иногда, садясь не по достоинству выше других, заводили споры и ссоры.

Начинался пир тем, что все выпивали по чарке водки, затем гости усаживались за столом. Тогда хозяин разрезал хлеб на кусочки и подавал гостям вместе с солью поочередно: просил «хлеба-соли» откушать. Этим выражалось радушие и гостеприимство. (Было, между прочим, и поверье, что хлеб уничтожает влияние злых духов.) Затем подавались кушанья в обычном порядке, с той разницей, что их было несравненно больше, чем в обычное время, — всевозможные холодные закуски, уха, взвары, жаркое и прочее — кушаний пятьдесят или больше. Гости, человека по два, ели с одного блюда, только пред более почетными ставили «опричные», то есть особые, блюда, а также и пред хозяином. Он раздавал с него куски гостям, выражая этим свое расположение; посылались кушанья со слугами и некоторым лицам, не смогшим почему-либо явиться на пир. Когда пир был во всем разгаре и хозяин хотел особенно почтить своих гостей, он призывал жену. Она являлась в богатом наряде; за ней прислужницы несли вино и чарки. Хозяйка потчевала вином почетнейшего гостя, причем должна была сначала отведать сама из той чарки, которую подносила; затем поспешно уходила и, вернувшись уже в другом платье, потчевала второго гостя таким же порядком, как первого; затем опять уходила и уже в новом наряде угощала третьего гостя и так далее. Этим обряд чествования гостей и выказывания своего богатства, занимавший немало времени, еще не кончался. Угостив всех, хозяйка становилась у стены, опустив голову и потупив глаза, а хозяин «бил челом» гостям дорогим, чтобы они поцеловали хозяйку по древнему обычаю. Иногда при этом она дарила гостей ширинками, вышитыми золотом и серебром.

Хороший хозяин, желающий угостить гостей на славу, должен был позаботиться, чтобы у него «гостьба (угощение) была толстотрапезна», то есть чтобы всего было вдоволь и гости долго бы помнили его «хлеб-соль». Гость не должен был отказываться от еды и питья.

Те гости, которые ели без конца и не наедались досыта, пили без меры да не напивались допьяна, считались настоящей красой пира.

Пиры длились обыкновенно очень долго, с полудня до позднего вечера, а не то и до ночи. Кончалась еда, но попойка продолжалась. Хозяин предлагал пить за здоровье разных лиц. Он становился посреди комнаты с открытой головой и, подняв чашу вверх, говорил приветствие, затем пил за чье-либо здоровье. Начинали с царя, потом пили за членов царской семьи, за бояр, наконец за гостей. Опорожнив чашу, хозяин перевертывал ее вверх дном над своей головой, показывая этим, что все выпито. Каждый гость, выходя на середину комнаты, должен был так же усердно осушить свой бокал. При каждой здравице обыкновенно пели «многие лета» тому, за кого она провозглашалась. Понятно, как долго должны были тянуться пиры, на которых было много гостей.

После пира гости обыкновенно подносили хозяину подарки — этого требовал обычай. Говорят, что воеводы любили задавать обильные пиры богатым посадским и в убытке не оставались.

В большие церковные праздники благочестивые люди иногда устраивали пиры, или трапезы, иного рода. После обедни являлось духовенство с крестами, иконами — кропили святой водой покои. По окончании молитвословия садились все за стол; почетнейшие места занимали духовные лица. На возвышенном месте на столе ставилась просфора Пресвятой Богородицы, как в монастырях. Начиналась трапеза молитвой «Достойно есть…». Во время пира дьячки пели священные песни. На дворе и в сенях кормили нищих. Бывали случаи, что благочестие хозяина побуждало его посадить эту «меньшую братию» за общий стол с гостями. После пира этим нищим раздавалась милостыня.

Справедливость требует упомянуть, что случались пиршества совсем иного свойства, чем описанные. Собиралось разгульное общество; хозяин призывал к себе в дом гусляров и скоморохов. Пир, впрочем, начинался чинно: пелись иной раз старинные песни, богатырские былины, но когда хмель уже начинал погуливать в головах гостей, дело принимало иной вид. Раздавалась песня удалая — с присвистом, с гиком. Скоморохи пускались в пляс, выкидывали непристойные коленца; подгулявшие гости не отставали от них. Часто такие пиры кончались руганью, даже дракой, и редко для кого из участников дело обходилось благополучно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: