В. Сиповский - Родная старина Книга 4 Отечественная история XVII столетия

- Название:Родная старина Книга 4 Отечественная история XVII столетия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Белый город

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:5-7793-1352-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Сиповский - Родная старина Книга 4 Отечественная история XVII столетия краткое содержание

Истерзанная и обнищалая Русь благополучно выходит из Смутной поры, вынеся из нее свою веру и народность в их целости. Сложнее положение в западнолитовской Руси. Еще долго приходится ей биться за сохранение своей Православной церкви и народа. На защиту Православия против Речи Посполитой встает запорожское казачество. Южная Русь наконец соединяется с единоверной и единокровной Москвой. Однако идет новое испытание — раскол в самой Русской церкви. И из него, несмотря на многие беды, выходит она целостной и неповрежденной. Обо всем этом читайте в четвертой книге «Родная старина».

Текст печатается по книге «Родная старина: Отечественная история в рассказах и картинах (С XVI до XVII ст.)» Составил В. Д. Сиповский (СПб., 1904) в соответствии с грамматическими нормами современного русского языка.

Родная старина Книга 4 Отечественная история XVII столетия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Обряд, как сказано уже, проникал всю жизнь русского человека — и вне дома, и в семье. Все семейные события — родины, крестины, именины, сватовство, свадьбы, похороны — сопровождались пирами и связаны были с множеством иногда сложных и мелочных обрядов. Остановимся на некоторых более любопытных.

При рождении детей у зажиточных людей устраивался пир; гости должны были дарить мать деньгами. Новорожденных старались поскорее окрестить, чаще всего на восьмой день по рождении. Имя по большей части давали того святого, память которого чтилась в день крестин. В XVI и XVII веках еще держался обычай у русских кроме христианского имени давать и различные прозвища, которые употреблялись даже и в деловых бумагах и нередко переходили в фамилию потомков, например: Первый, Смирный, Красный, Третьяк, Шестак, Дружина, Неупокой, Козел и тому подобное. Любопытно, что иногда бывало по три имени у человека: прозвище и два крестильных — одно явное, а другое тайное, известное только духовному отцу, самым близким людям да тому, кто его носил. Этот странный обычай вызван был суеверным страхом, будто бы, зная имя человека, лихие люди или враги легче могут испортить его чародейством, так что только во время похорон знакомые узнавали, что настоящее имя покойного, например, Иван, а не Петр, как привыкли его звать. Крестины тоже сопровождались пиром.

День именин считался важнее дня рождения. Именинник или именинница с утра рассылали близким и знакомым именинные пироги; чем знатнее было лицо, тем больше был и пирог. Гости, приглашенные к столу, подносили именинникам подарки: духовные лица благословляли образами, миряне дарили материи, кубки, деньги и тому подобное. Царь в день своих именин собственноручно раздавал пироги своим приближенным по окончании обедни; царица делала то же у себя на свои именины. Царям и царицам также подносили дорогие подарки не только бояре, но и все торговые люди.

Самые сложные и затейливые обряды были свадебные. Здесь надо различать три главных действия: сватовство, сговор и самое бракосочетание.

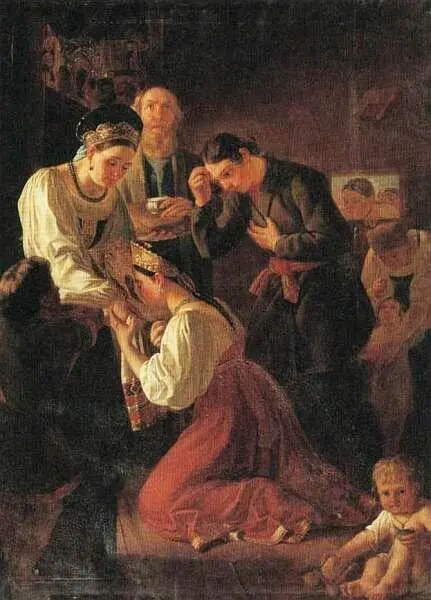

Сватовство, как известно, было делом родителей. Женились русские очень рано: бывали случаи, что жениху было 12–13 лет, а невесте — несколько менее. Понятно, что браки таких детей устраивали их родители. Только в том случае, когда жених был уже зрелых лет или вступал во второй брак, он имел возможность располагать собой. Сватовство могло начаться как со стороны родителей жениха, так и родителей невесты. Посылались обыкновенно сначала сваты или свахи, и когда, уже после переговоров, оказывалось, что родители невесты не прочь ее выдать за того, за кого сватают, то свахи просили позволения посмотреть невесту. Согласие на это по большей части давалось, и обыкновенно какая-нибудь родственница жениха или даже мать ехала смотрительницей, как называли ее. Показ невесты производился довольно торжественно. Невеста, богато разряженная, сидела за занавесом; занавес отдергивался, и она являлась во всей своей красе. Смотрительница заговаривала с ней, стараясь дознаться, не глупа ли она, не косноязычна ли и прочее. На таких смотринах и случалось, что показывали не ту, кого следовало. Жених по большей части не мог видеть сам невесты до самого венчания, после которого только и мог открыться обман. На обман можно было жаловаться, и если по розыску оказывалось, что жалоба справедлива, то брак расторгался и виновные наказывались. Но дело до этого доходило очень редко. Чаще жених и его родные покорялись судьбе, не желая заводить хлопотливой и неверной тяжбы, и хуже всего приходилось тогда, конечно, нелюбимой жене. Более самостоятельные, то есть возрастные, женихи настойчиво добивались иногда, чтобы им самим позволено было видеть невесту; родители ее, если дорожили женихом, соглашались. Но и это не всегда спасало от обмана: жених, раз увидав свою невесту, не видел ее уже до самого венчания, и потому подмен был возможен.

После смотра невесты происходил сговор в доме родителей ее. Они принимали с большим почетом гостей, то есть родителей жениха, его самого и родичей их, били им челом, сажали на почетные места. Некоторое время все молчали, глядя друг на друга, — так требовало приличие. Затем женихов отец или старейший родственник издалека заводил речь, которую кончал сообщением, что они приехали для доброго дела, а родители невесты заявляли, что они рады такому приезду. Тогда составлялась рядная запись (уговор), где главным образом речь шла о приданом, назначался срок свадьбы и подробно прописывалось все, что должно было идти в приданое. Вещи, назначенные в приданое, и деньги присылались в дом новобрачных обыкновенно после свадьбы; но бывали случаи, что недоверчивые родители жениха требовали, чтобы приданое было доставлено накануне, — держались пословицы «Денежки на стол, девушку за стол». В записях, составленных подьячим, обыкновенно все прописывалось подробно и назначалась для верности неустойка, или понятное. Любопытно, что иногда в договоре прибавлялось условие, чтобы муж не бил своей жены. Таким образом, благодаря родительской любви к дочери вносилось некоторое смягчение в семейную жизнь. Невесты при сговоре не было, но после него одна из родственниц от имени ее приносила подарки жениху. После сговора отказаться от брака было уже очень трудно: это значило нанести большое оскорбление противной стороне.

Обряды, сопровождавшие саму свадьбу, очень сложные и мелочные, сохранились во многом и в простом быту, а также в купеческих семьях, живущих по старине. Обряды эти знаменовали вступление жениха и невесты в иную жизнь, как бы возведение их в новое достоинство. Некоторые из обрядов были, вероятно, заимствованы из старинных обычаев, соблюдавшихся при возведении князей в их сан: жених и невеста даже величались «князем» и «княгиней». Все действия свадебных чинов (тысяцкого, посаженых отца и матери, если не было родных, дружек, свах, ясельничего, или конюшего) направлены были к тому, чтобы привлечь Божие благословение и благодать на брачащихся, оборонить их от всякого лиха. Было, между прочим, верование, что колдуны и колдуньи могут внести порчу и нагнать злых духов в тот дом, где рядят свадьбу. Когда невесту снаряжали к венцу, то на нее надевали самое лучшее платье и как можно больше драгоценных украшений; при расплетании косы девицы пели обычные свадебные песни. При выходе из церкви сваха осыпала новобрачных льняным и конопляным семенем, желая им счастья и обилия. Накануне свадьбы, в день ее, затем на второй день и на третий устраивались пиры у родителей невесты и жениха. Гости обыкновенно дарили разные ценные вещи новобрачным, а те, по обычаю, должны были потом одаривать гостей вещами той же ценности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: