Рауль Джинджолия - Унификация оценочных признаков при квалификации преступлений против личности

- Название:Унификация оценочных признаков при квалификации преступлений против личности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЮНИТИ- ДАНА

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-238-00751-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рауль Джинджолия - Унификация оценочных признаков при квалификации преступлений против личности краткое содержание

Для студентов и аспирантов юридических вузов, научных и практических работников.

Унификация оценочных признаков при квалификации преступлений против личности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

При таком подходе остается лишь уточнить ряд неясных моментов:

1. Каким образом и на каком основании определяется «общественная опасность личности виновного»?

2. Каким образом определение степени «общественной опасности личности виновного» соотносится с содержанием состава преступления?

3. Какие данные об «общественной опасности личности виновного» якобы «прямо предусмотрены законом в качестве смягчающих или отягчающих обстоятельств»?

4. Каким образом данные об общественной опасности личности виновного» могут быть предусмотрены законом в качестве смягчающих или отягчающих обстоятельств?

5. Равна ли «тяжесть преступления» степени «общественной опасности личности виновного» либо между этими понятиями существует некий корреляционный коэффициент? Если «да», то каково его значение?

6. Каким образом обеспечивается равенство ответственности за «равные по тяжести преступления, совершенные «равными по степени общественной опасности виновными» на территории РФ при исключительно широком диапазоне мер наказания (санкций) в действующем УК РФ и отсутствии практики судебного прецедента?

7. Следует ли считать любое «неравное» наказание за любое «равное по тяжести преступление» заведомо несправедливым?

8. Каким образом устанавливается «равенство» преступлений?

9. Каким образом устанавливается «равенство» степеней «общественной опасности» виновных?

Следует иметь в виду, что применительно к толкованию понятия «соответствие наказания преступлению» уголовно-правовая доктрина под термином «соответствие» подразумевает не сходство или подобие, а тождество, равенство, идентичность.

В отличие от предыдущего уголовного законодательства, УК РФ не содержит термина «общественная опасность лица, совершившего преступление». Иначе говоря, действующий УК «знает» только общественную опасность преступления и юридически значимые признаки, характеризующие личность виновного и подлежащие учету при назначении наказания и решении вопросов, связанных с его исполнением.

Кроме того, не совсем ясно, каким образом, можно соотнести утверждение авторов о том, что размер наказания за совершение преступления «зависит от тяжести последнего», с их мнением, согласно которому «суд обязан при наказании виновного рассмотреть вопрос о возможности назначения наиболее мягкого наказания из предусмотренных за данное преступление» [273] Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Отв. ред. А. В. Наумов. — С. 172.

. Более строгое наказание в пределах санкции статьи может быть назначено только в том случае, если оно не может обеспечить целей наказания, восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

При этом также неясно, каким образом правоприменителю может быть заранее известен вид и размер наказания, который может или же, наоборот, не может обеспечить целей наказания в отношении того или иного виновного. Возникает и вопрос: что делать в том случае, если выяснится, что назначение наказания все-таки не смогло «обеспечить целей наказания», считать ли приговор суда, назначившего именно эту меру наказания, несправедливым и (или) же необходимо привлечь правоприменителя к уголовной ответственности по ст. 305 УК РФ за вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта»?

Отдельный и особый вопрос — это дифференциация преступлений по категориям, якобы, по степени их «общественной опасности», а фактически — по размерам санкций, произвольно установленных законодателем по неизвестным критериям. Назначая и отражая в УК санкции за те или иные преступления, законодатель одновременно берет на себя ответственность по определению верхней и нижней границ количественных параметров степени «общественной опасности». Таковыми показателями, отнюдь, не следует считать максимальные санкции за тот или иной класс преступлений: данные санкции могут и должны представлять собой лишь вторую производную (наказание) от основания (преступления); первой же производной здесь являются характер и степень (количественный параметр) «общественной опасности».

Рассматривать же санкцию за класс преступления (по степени тяжести) как показатель общественной опасности уголовно наказуемого деяния — значит намеренно заменять (точнее — подменять) понятия и путать причину (общественную опасность) со следствием — мерой наказания. При этом критерии выбора последнего фактически как бы зависают в воздухе, поскольку эталоном «общественной опасности» становится не сама она, а размер наказания за преступные деяния, назначенного без учета воспроизводимых и объективных критериев характера и степени общественной опасности, т.е. по усмотрению правоприменителя.

Таким образом, государство, отнюдь не интересуясь мнением конкретных жертв того или иного преступления и (или) общества, от их имени назначает по своему усмотрению и виды, и размеры наказания за уголовные преступления, фактически полностью игнорируя принципы уголовной ответственности.

В этой связи, представляет интерес приводимая И.Л. Петрухиным [274] Петрухин И.Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение. — М., 1985. — С. 92.

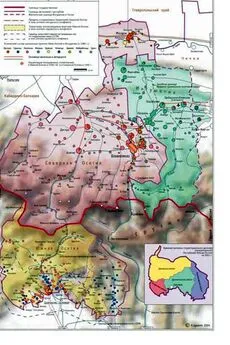

схема уголовно-правовой ответственности, представленная на рис. 2. Приложения.

По суждению А.А. Магомедова, есть четыре основных подхода к трактовке понятия «уголовная ответственность», которая рассматривается как: реализация санкции уголовно-правовой нормы; обязанность претерпеть неблагоприятные последствия совершения преступления, предусмотренные в законе; совокупность уголовных, уголовно-процессуальных и исправительно-трудовых отношений; осуждение, порицание виновного судом за совершение преступления с назначением наказания [275] См.: Магомедов А.А. Правовые последствия освобождения от уголовной ответственности //Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. юр. наук. — М., 1990. — С. 8-9.

.

Рассматривая далее положения приведенной выше доктрины, нам представляется очевидной невозможность реализации в правоприменительной практике предусмотренного в УК РФ равенства ответственности разных лиц за аналогичные преступления ввиду огромной территории, пестрого этнического состава, разнообразия социально-экономических, демографических, социокультурных, миграционных, духовно-нравственных, религиозных, политико-идеологических и морально-нравственных факторов, условий, процессов, явлений и обстоятельств, в комплексе реализующихся на территории 88 субъектов Российской Федерации. Специфика каждого из этих регионов неизбежно проявляется, пусть и в опосредованном виде, как в криминогенной ситуации и ментальности их населения, так и в деятельности местных правоохранительных и правоприменительных органов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: