Михаил Блинкин - Безопасность дорожного движения. История вопроса, международный опыт, базовые институции

- Название:Безопасность дорожного движения. История вопроса, международный опыт, базовые институции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Изд. дом Высшей школы экономики

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-1086-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Блинкин - Безопасность дорожного движения. История вопроса, международный опыт, базовые институции краткое содержание

Книга базируется на анализе данных о смертности на дорогах мира за 100 лет массовой автомобилизации. В ней изложена история формирования современных научных представлений о средствах и методах обеспечения безопасности дорожного движения в структурном и временном разрезах. При этом в духе научной традиции, заложенной классиком жанра – Робеном Смидом, авторы уделили особое внимание институциональной стороне дела, впервые представив статистические доказательства решающего влияния на уровень транспортных рисков таких факторов, как качество институтов, социальный капитал, зрелость гражданского общества.

Представлена модель, определяющая мировой тренд транспортных рисков в зависимости от уровня автомобилизации и позволяющая оценить реальные успехи/неудачи национальных программ обеспечения безопасности дорожного движения. Проведен детальный анализ отечественной практики в указанной области и даны некоторые рекомендации, связанные с имплементацией лучшего мирового опыта в отечественную практику.

Книга адресована широкому кругу специалистов в области транспорта, урбанистики, дорожного хозяйства, государственного и муниципального управления, желающим расширить свой кругозор в области безопасности дорожного движения, а также общих проблем, с которыми сталкивается Россия на путях развития массовой автомобилизации.

Безопасность дорожного движения. История вопроса, международный опыт, базовые институции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Глава 4

*Особенности национальной теории и практики обеспечения безопасности дорожного движения

4.1. Оценка современной ситуации и международные сопоставления

На основе принципов и практик по обеспечению БДД, представленных в предыдущих главах, мы попробуем разобраться с ситуацией по обеспечению БДД в России.

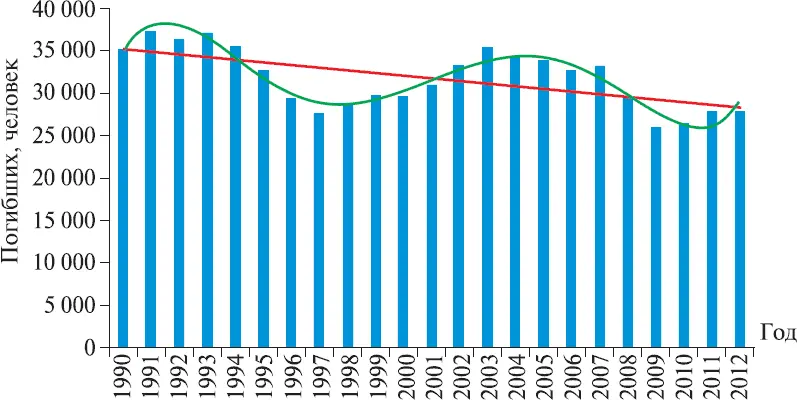

В 1992–2012 гг., т. е. за период активной автомобилизации страны, на дорогах и улицах России погибли более 660 тыс. человек. Проблемы БДД, безусловно, не были обделены вниманием органов власти, в частности были приняты и реализованы соответствующие федеральные целевые программы с весьма серьезным финансированием. Несмотря на это значимых успехов в деле снижения смертности на дорогах достигнуть до настоящего времени не удалось.

Технический анализ выявляет выраженную волнообразную динамику: локальный понижательный тренд 2007–2009 гг. сменился новой фазой роста показателей смертности в 2009–2012 гг. (рис. 26). За последние годы цифры практически не изменились: в 2011 г. в стране погибли в ДТП 27 953 человека, в 2012 г. – 27 991, так что говорить об устойчивом снижении числа погибших, к сожалению, пока не приходится.

В траекториях транспортных и социальных рисков за те же годы просматривается общая понижательная тенденция при тех же волнообразных колебаниях (табл. 14).

Рис. 26.Количество погибших в ДТП в Российской Федерации за период 1990–2012 гг., линейная и полиномиальная аппроксимации тренда

Таблица 14. Автомобилизация и смертность в ДТП в Российской Федерации

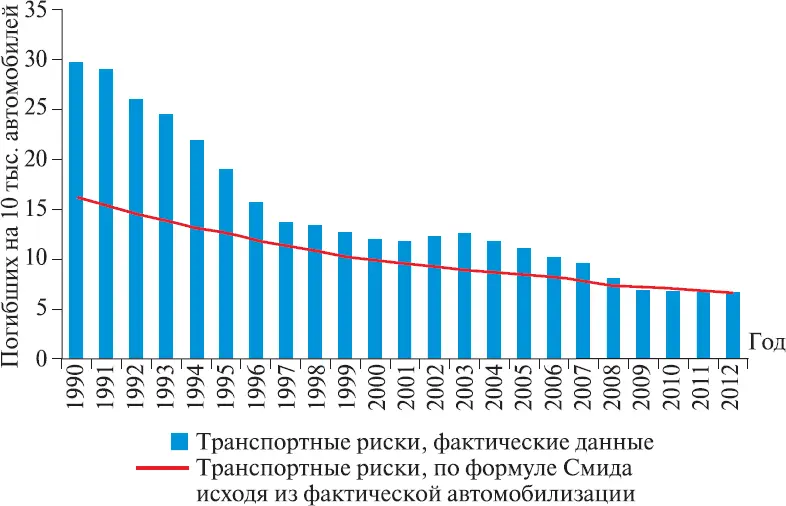

Рис. 27.Транспортные риски в Российской Федерации за период 1990–2012 гг., фактические данные в сравнении с рассчитанными по формуле Смида

Данные, представленные на рис. 15 и 27, показывают, что в период 1990–2000 г г. имело место весьма энергичное приближение к «мировой линии» транспортных рисков, заданной законом Смида; в 2001–2003 гг. отечественная траектория удалялась от «мировой линии»; в 2004–2012 гг. – вновь приближалась к ней. В целом (если пренебречь отмеченными колебаниями) отечественная траектория транспортных рисков соответствует траектории, которую Робен Смид моделировал по данным первой половины XX в.

Если аналогичный анализ проводить с использованием «очищенной» статистики, траекторные закономерности не изменятся, притом что абсолютные цифры окажутся еще более удручающими.

Дело в том, что статистика ДТП по определению неполна и, учитывая причудливую заинтересованность ее собирателей, не всегда достоверна. Пострадавшие в ДТП, но умершие в медицинских учреждениях по истечении 7 дней, долгое время вообще выпадали из статистики ГАИ и фиксировались медицинской статистикой в качестве умерших по причине острой сердечной недостаточности или иных тяжких патологий.

С 2009 г. статистический учет погибших в ДТП в России был гармонизирован с международной практикой: постановлением Правительства Российской Федерации [№ 647] принята 30-дневная норма учета погибших в ДТП. К сожалению, правоприменительная практика исполнения этой нормы сплошь и рядом упирается в ту же ведомственную заинтересованность.

При исчислении транспортных рисков дополнительные искажения также вносят дефекты учета численности парка автомобилей; к примеру, из сводной статистики не исключаются неиспользуемые транспортные средства.

С учетом обозначенных факторов реальные значения хуже номинальных, во всяком случае, на 20 %. Так что реальный уровень транспортных рисков в России составляет никак не менее 8 единиц.

Констатируем наиболее важные моменты.

□ Транспортные риски в России снижаются, как было уже отмечено выше, в хорошем соответствии с «законом Смида». Эта тенденция является стандартным и вполне закономерным явлением в странах, проходящих активную стадию роста автомобильного парка на подходе к рубежу порядка 300 автомобилей на 1000 жителей.

В этих условиях происходит ряд важных изменений в области обеспечения БДД:

• Изменяются установленные режимы движения: режим одиночной езды перестает быть типичным, уступая месту движению в плотном транспортном потоке. Это обстоятельство типично для всех стран, независимо от того, в какие годы они приближались к рубежу в 300 автомобилей на 1000 жителей – в 1930-е или же в 2000-е годы.

• Значительно улучшаются технические характеристики автомобильного парка. В странах пионерной автомобилизации (в частности, в США) это было связано с синхронизацией процессов роста парка частных автомобилей и технического прогресса национального автопрома. В странах догоняющей автомобилизации (в частности, в России) – с массовым замещением «кустарных изделий» местного производства импортом сравнительно более безопасных автомобилей зарубежных производителей (или зарубежных моделей).

• Тем или иным образом налаживаются практики понуждения (enforcement) участников дорожного движения к выполнению ПДД; повышается ответственность за их соблюдение, растут компенсации за причиненный ущерб, повышается плотность и действенность полицейского контроля, в том числе с применением технических средств. В России этот фактор, безусловно, сработал.

• Проходит начальный этап «транспортного самообучения нации», в частности увеличивается процент участников дорожного движения, следующих образцам грамотного, ответственного и доброжелательного транспортного поведения.

При этом уровень транспортных рисков в России (как по «очищенной статистике» – 8 единиц, так и по официальным данным – 6,6 единицы) соответствует уровню развитых стран в первой половине XX в. или же современным показателям стран третьего мира. Этот печальный факт подтверждается, в частности, уже упоминавшимся ранее присутствием России в группе «RS-10».

Отставание России от лучших современных стандартов безопасности дорожного движения, т. е. от результатов, достигнутых сегодня в странах – лидерах мирового рейтинга БДД, составляет от 5 до 12 раз (см. рис. 2). Отечественный уровень транспортных рисков хуже показателей Великобритании и Швеции в 12 раз, Германии и Японии в 9,4 раза, Австралии, Италии, Испании в 8,3 раза. В группе развитых стран мира США считается страной с весьма невысоким уровнем БДД, между тем отечественные показатели транспортных рисков в 5 раз хуже американских.

□ Отставание от лучших мировых стандартов является еще более радикальным в сегменте немоторизированных, т. е. наименее защищенных участников дорожного движения. В мировой статистике на их долю приходится 27 % погибших в результате ДТП: на пешеходов – 22 %, на велосипедистов – 5 %. В сегменте велосипедистов межстрановые сравнения затруднительны: слишком велика разница между странами мира по распространенности велосипедных передвижений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: