Игорь Улуханов - О языке Древней Руси

- Название:О языке Древней Руси

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1972

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Улуханов - О языке Древней Руси краткое содержание

О языке Древней Руси - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эти речи просты по форме и состоят почти сплошь из слов или форм, возникших у восточных славян: ямо , хочеши, выжену , волость , переиму , перееди , сторону . В речах только одной «Повести временных лет» отмечено очень много слов с полногласием: бесперестани, отъ берега, бороти, боротися, володѣти, волость, воробьи, ворогъ, вороти, воротися, голова, городъ, деревяными лъжицами, колодникъ, дружину молотшюю, оборонили, осоромять тя, паволоки, паруса паволочити, перевороти, перевеземся, передатися, переими, переступати, переяти, поити переди, полонъ, порози, середа земли, в сорочкѣ, сторона, в сторожѣхъ, схоронити, холопы, хоромовъ рубити, череви, черево, черес реку. Интересно, что, употребляя в прямой речи русское полногласное слово, древнерусский писатель нередко рядом, в авторском тексте, мог употребить соответствующее старославянское неполногласное, например: «и ре(ч҃) Володимеръ. се не добро еже малъ городъ около Киева... и поча нарубати мужѣ лучьшиѣ. о(т) Словень и о(т) Кривичь. и о(т) Чюди. и о(т) Вятичь. и о(т) сихъ насели грады [И сказал Владимир: «Нехорошо, что мало городов около Киева» ... и начал набирать мужей лучших от славян, и от кривичей, и от чуди, и от вятичей, и ими населил города]» («Повесть временных лет»). Подобного рода примеры говорят о том, что писавший считал русские слова более уместными в прямой речи, нежели старославянские, которые допустимы в авторском тексте.

Памятники письменности донесли до нас не только отдельные реплики, но и живой древнерусский диалог: «И нача гл҃ти С҃тополкъ. останися на с҃токъ [сокращение слова святокъ ] и ре(҃ч) Василко. не могу остати бр(а)те, уже есмъ повелѣлъ товарваомъ [описка вместо товаромъ ] поити переди. Дв҃дъ же сѣдяше акы нѣмъ. и ре(҃ч) С҃тополкъ да заутрокаи брате. и обѣщася Василко заутрокати. и ре(҃ч) С҃тополкъ посѣдита вы сдѣ. а язъ лѣзу наряжю... и посѣдѣвъ Д҃вдъ мало ре(҃ч) кде е(҃с) бра(҃т). Они же рѣша ему стоить на сѣне(҃х). и вставъ Д҃вдъ ре(҃ч) азъ иду по нь. а ты брате посѣди [И заговорил Святополк: «Останься на праздник». И сказал Василько: «Не могу остаться, брат: я уже приказал обозу идти вперед». Давыд же сидел, точно немой. И сказал Святополк: «Хоть позавтракай, брат». И обещался Василько завтракать. И сказал Святополк: «Посидите вы здесь, а я пойду распоряжусь»... И, немного посидев, Давыд сказал: «Где брат»? Они же ответили ему: «Стоит на сенях». И, встав, Давыд сказал: «Я пойду за ним, а ты, брат, посиди»]» («Повесть временных лет»). Это отрывок из знаменитого рассказа об ослеплении Василька Теребовльского его братьями Святополком и Давыдом (1097 г.). Рассказ очень конкретен и драматичен; приведенный разговор между тремя братьями предшествует ослеплению и своей предельной достоверностью, реалистичностью усиливает напряженность и трагичность ситуации.

Бытовые речи вообще были одним из элементов реалистичности древнерусской литературы. Уже в древнейших летописях находим мы взятые из живой народной речи пословицы и поговорки. Так, вспоминая об аварах («обрах») — вымершем кочевом народе тюркского происхождения, летописец пишет: «и есть притъча в Руси и до сего дне погибоша аки обрѣ [И есть поговорка на Руси до сего дня: «Погибли как обры»]» («Повесть временных лет»). В том же памятнике, в рассказе о событиях 945 г., сообщается, что древляне, узнав, что Игорь повторно собирается взять с них дань, говорят: «аще ся въвадить волкъ в овцѣ, то выносить все стадо, аще не убьють его [Если повадится волк к овцам, то перетаскает все стадо, пока не убьют его]». В Галицкой летописи приводятся слова сотского Микулы, сказанные князю Даниилу, который уходит в поход против венгров: «не погнетши [т. е. не задавив, уморив] пчелъ. меду не ѣдать».

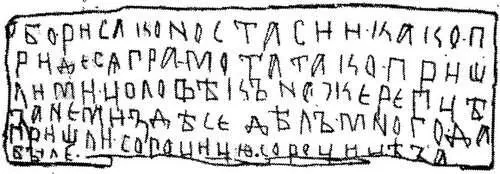

Письмо от Бориса к Настасье (Новгородская берестяная грамота конца XIV — начала XV в). Текст грамоты: «От Бориса ко Ностасии. Како приде ся грамота, тако пришли ми цоловек на жерепце, зане ми здесе дел много. Да пришли сороцицю, сороцице забыле»

Конечно, памятники сохранили для нас далеко не все свойства и явления устной речи. Ничего не знаем мы, например, о ее интонации. Передавая реально звучавшую речь, писатель, несомненно, упорядочивал ее, делал более стройной и правильной, удалял из нее многие оживляющие элементы непосредственности, разговорности. Эти элементы в большей степени сохранились в тех случаях, когда писавшие вообще не стремились создать какого-либо сочинения, а просто фиксировали свои мысли, чувства, потребности и т. п. Таких памятников, особенно древнейших (XI—XIV вв.), сохранилось немного. Это главным образом записки или письма бытового характера, которые никто не стремился сохранить. Тем интереснее их данные. Бытовую речь древних новгородцев сохранили для нас записки и письма XI—XV вв., написанные на бересте. Житель древнего Новгорода по имени Григша пишет к Есифу: «Поклонъ отъ грикши къ есифу. приславъ онанья. мол [далее текст испорчен] язъ ему отъвѣчалъ, не реклъ ми есифъ варити перевары ни на кого и онъ прислалъ къ федосьи вари ты пивъ сѣдишь на безатьщинѣ не варишь жито [Поклон от Григши к Есифу. Онания, прислав (по- видимому, слугу) сказал:... Я ему отвечал: «Не говорил мне Есиф варить перевары (т. е. напиток из ячменя) ни для кого». И он прислал к Федосье (и приказал): «Вари ты пиво; владеешь беззадьщиной (т. е. выморочным имением), а не варишь ячмень»]» (Новгородская грамота на бересте, № 3). Надо полагать, что автор письма довольно точно воспроизвел то, что он мог бы сказать в бытовом разговоре. Речь предельно проста: краткие предложения следуют друг за другом ( вари ... сѣдишь ... не варишь ...), не связываясь друг с другом союзами. Такое построение свойственно разговорной речи.

Отзвуки живой речи встречаем мы иногда в надписях на стенах старинных зданий, предметов или на полях объемистых рукописей, написанных по-церковнославянски. Устав от долгого переписывания, писец испытывает желание сообщить кому-нибудь о своем состоянии, но, не имея, по-видимому, собеседника, изливает свои чувства на полях рукописи — так, как он сделал бы это устно: «охъ зноино» — находим мы на полях «Шестоднева» [11] «Шестоднев» в данном случае — богослужебная книга со службами на каждый день недели; «Шестодневом» называют также собрание произведений христианской литературы, разъясняющих и комментирующих библейский рассказ о сотворении мира в шесть дней.

XIV в.; «охъ тощьно» — на полях «Пролога» [12] «Пролог» — это сборник кратких житий святых, поучений; назидательных рассказов, размещенных в порядке церковного календаря.

XIV в.; «Охо охо охо дрѣмлет ми ся [т. е. дремлется мне]», — сообщает между делом писец «Служебника» XIII в.; «охъ охъ голова мя болить не могу писати а уже нощь лязмы [т. е. ляжем] спати», — вторит ему писец «Пролога» первой четверти XIV в.; та же жалоба — в приписке на «Ирмологии» [13] «Ирмологий» — книга, содержащая церковные песнопения на всенощной (ирмосы).

1344 г.: «о г҃(с)и помози г҃(с)и поспѣши дремота непримъньная. и в семь рядке, помѣшахся [т. е. ошибся в этой строчке].

Интервал:

Закладка: