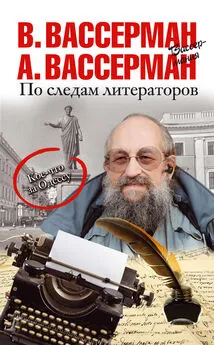

Анатолий Вассерман - По следам литераторов. Кое-что за Одессу

- Название:По следам литераторов. Кое-что за Одессу

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2017

- ISBN:978-5-17-106691-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Вассерман - По следам литераторов. Кое-что за Одессу краткое содержание

Перед вами, дорогой читатель, книга, рассказывающая удивительную историю о талантливых людях, попавших под влияние Одессы – этой «Жемчужины-у-Моря». Среди этих счастливчиков Пушкин и Гоголь, Бунин и Бабель, Корней Чуковский – разные и невероятно талантливые писатели дышали морским воздухом, любили, творили. И во многих наших любимых произведениях есть маленькая частичка Одессы, к которой мы и предлагаем вам прикоснуться.

По следам литераторов. Кое-что за Одессу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

О знакомстве с Троцким в Вене смутно пишет Илья Гершевич (Григорьевич) Эренбург в первой книге своих мемуаров «Люди, годы жизнь»: «В Вене я жил у видного социал-демократа X. – я не называю его имени: боюсь, что беглые впечатления зелёного юноши могут показаться освещёнными дальнейшими событиями… X. был со мною ласков и, узнав, что я строчу стихи, по вечерам говорил о поэзии, об искусстве. Это были не мнения, с которыми можно было бы поспорить, а безапелляционные приговоры».

Вообще использование слова «Правда» в названии газеты порождало, если посмотреть «остранённо [154]», комический эффект. Например, в Мурманске издавалась «Полярная Правда», а в Норильске – уже «Заполярная». Обнаружив это в служебной командировке (в рейсе по Севморпути), Владимир начал собирать соответствующую коллекцию и к распаду СССР накопил около сорока «Правд». Воистину, вспомнишь слова баронессы фон Мюнхгаузен из пьесы Горина/фильма Захарова: «Правды вообще не бывает. Правда это то, что в данный момент считается правдой».

Завершая тему литератора Троцкого, заметим, что писал он много и до и после революции. И поскольку большую часть жизни провёл в статусе «оппозиционера», то всегда вынужден был писать ярко и интригующе [155]. Наше стремительное время не даёт возможности читать многотомные сочинения «История русской революции» или «Сталин». Но потратьте пять минут на воззвание в связи со смертью Ленина [156], надиктованное на тифлисском вокзале. Понятно, как Троцкий мог своими речами останавливать дезертирующие с фронта части или вдохновлять полки идти «в последний и решительный бой».

Дочка М. Л. Шпенцера вышла замуж за журналиста и литератора, сотрудника «Одесских новостей» Натана Иосифовича Инбера. Поэтому в литературу она вошла как Вера Инбер. Переулок около моря, где располагалась типография её отца, после смерти поэтессы в 1972-м году и до волны переименований в середине 1990-х носил её имя. В нём находится кожно-венерологический диспансер, поэтому острословы именовали его «вероинберический» или даже «дерматовероинберический». Мы пройдёмся по нему к музею Паустовского на Черноморской улице, но, пожалуй, про Веру Инбер расскажем здесь.

Вера Инбер прожила, наверное, счастливую жизнь. Во-первых, хотя она находилась в родстве с Троцким и он даже с 9 до 15 лет (1889–1895) жил в её одесском доме, её не репрессировали. Во-вторых, её могли посадить за связь с французской, бельгийской либо немецкой разведкой (а могли бы и за работу на все три) – ведь в 1924–1926-м годах она в качестве корреспондента жила в Париже, Брюсселе, Берлине. Могли, кстати, припомнить Францию и Швейцарию, где молодая Инбер жила с первым мужем в 1910–1914-м годах. В третьих, Вера Инбер прожила три года в блокадном Ленинграде и выжила. Опыт этой драматической и героической жизни отражён в книге «Почти три года. Ленинградский дневник», вышедшей в 1946-м, сразу же удостоенной (вместе с поэмой «Пулковский меридиан») Сталинской премии [157]второй степени и в следующем же году переизданной.

Произведения Веры Инбер при жизни издавались более чем в 80 сборниках, включая несколько многотомных изданий. Самые «солидные» – четырёхтомник, вышедший в издательстве «Художественная литература» в 1965–1966-м годах, и «Избранная проза» в том же издательстве за год до смерти. По действующей в то время «табели о рангах» Вера Михайловна Инбер (так официально) была в числе классиков советской литературы. У неё, кстати, было три ордена Трудового Красного знамени [158], орден Знак Почёта и, что совершенно логично, медаль «За оборону Ленинграда». Но, в отличие от Семёна Кирсанова, посмертного обращения к её творчеству практически нет: только в 2011-м году вышли сборник рассказов 1924–1938-го годов и сборник детских стихов. И переулок Веры Инбер переименовали в Купальный. Впрочем, сейчас ему как-то незаметно вернули имя писательницы.

Но осталась – и, думаем, навсегда – в «памяти народной» песня «Девушка из Нагасаки» [159]. Первоначальный текст в четыре куплета написан двадцатилетней Верой Инбер. Как и положено песне, ушедшей в народ, текст радикально изменился – но без Веры Инбер этой песни не было бы. Как-то вот так…

Возвращаемся на Еврейскую улицу и идём к Александровскому проспекту. На углу остановимся у красивого трёхэтажного дома с занимательным фронтоном над срезанным (как положено в доме, стоящем на перекрёстке улиц) углом. Здание построено в 1901-м году по проекту архитектора (и по совместительству художника, члена Товарищества южнорусских художников) Владимира Афанасьевича Короповского. Здесь находились квартиры церковного притча (то есть церковнослужителей, служивших в Покровской церкви) и церковно-приходская школа. В этом же здании размещалась типография «Русская речь» и редакции некоторых газет. Гр [160]. А. Н. Толстой посещал их во время своего одесского периода жизни. Этот период ярко отражён в его авантюрной повести «Похождения Невзорова, или Ибикус». Позволим себе одну цитату:

Что за чудо – Дерибасовская улица в четыре часа дня, когда с моря дует влажный мартовский ветер! На Дерибасовской в этот час вы встретите всю Россию в уменьшенном, конечно, виде. Сильно потрёпанного революцией помещика в пальтеце не по росту, – он тут же попросит у вас взаймы или предложит зайти в ресторан. Вы встретитесь с давно убитым знакомцем, – он был прапорщиком во время Великой войны, а смотришь – и не убит совсем и ещё шагает в генеральских погонах. Вы увидите знаменитого писателя, – важно идёт в толпе и улыбается желчно и презрительно этому, сведенному до миниатюрнейших размеров, величию империи. Вы наткнётесь на нужного вам до зарезу иссиня-бритого дельца в дорогой шубе, стоящего от нечего делать вот уже час перед витриной ювелирного магазина. Вы поймаете за полу бойкого и неунывающего журналиста, ужом пробирающегося сквозь толпу, – он наспех вывалит вам весь запас последних сенсационных известий, и вы пойдёте дальше с сильно бьющимся сердцем и первому же знакомому брякнете достоверное: «Теперь уже, батенька мой, никак не позже полутора месяцев будем в Москве с колокольным звоном». – «Да что вы говорите?» – «Да уж будьте покойны – сведения самые достоверные».

Снова пересекаем и Александровский проспект, чтобы подойти к дому № 12 по переулку Нечипуренко [161]. До Нечипуренко (в некоторых архивных материалах – Нечипоренко) с 1938-го года переулок носил имя Ромена Роллана – вполне литературное. Ромен [162]Роллан, как-никак, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1915-й год «за высокий идеализм литературных произведений, за сочувствие и любовь к истине», а также иностранный почётный член АН СССР. Интересно, «любовь к истине или к правде» [163]привела к перманентной поддержке Роменом Роланом Октябрьской революции?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: