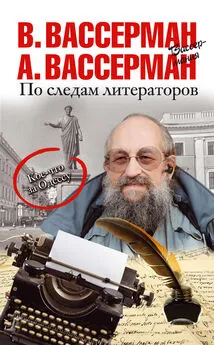

Анатолий Вассерман - По следам литераторов. Кое-что за Одессу

- Название:По следам литераторов. Кое-что за Одессу

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2017

- ISBN:978-5-17-106691-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Вассерман - По следам литераторов. Кое-что за Одессу краткое содержание

Перед вами, дорогой читатель, книга, рассказывающая удивительную историю о талантливых людях, попавших под влияние Одессы – этой «Жемчужины-у-Моря». Среди этих счастливчиков Пушкин и Гоголь, Бунин и Бабель, Корней Чуковский – разные и невероятно талантливые писатели дышали морским воздухом, любили, творили. И во многих наших любимых произведениях есть маленькая частичка Одессы, к которой мы и предлагаем вам прикоснуться.

По следам литераторов. Кое-что за Одессу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Движение по Привокзальной площади организовано вокруг овального сквера. На картах он именуется сквером А. С. Пушкина. Поскольку в него упирается Пушкинская улица, название логичное – но насколько мы знаем, никому не известное. Впрочем, до сноса тюрьмы и строительства Земской управы это была «площадь Тюремного замка» – название совсем не весёлое. Тюремный замок построил итальянский [178]строительный подрядчик Симон Томазини ещё в 1823-м году, причём именно в виде средневекового замка с четырьмя круглыми башнями по углам.

Самое могучее здание на Пантелеймоновской – управление Одесской [179]железной дороги. Оно обращено фасадом на сквер А. С. Пушкина и поражает своей монументальностью любого, приехавшего в Одессу на поезде. Поскольку здание служебное, и было им всегда (до революции это было здание судебных установлений – по современной терминологии областной суд со всем своим аппаратом) и зайти в него сложно, процитируем путеводитель по Одессе 1909-го года: «Внизу, у входа – обширный, красивый вестибюль, откуда прямо против входа – обширный красивый зал… С обеих сторон – широкая красивая мраморная лестница ведёт в вестибюль 2-го этажа. Вестибюль украшается прекрасным мраморным бюстом имп. Александра II… Те же мраморные лестницы приводят в вестибюль 3-го этажа, наиболее красивый и и эффектный, благодаря хорошему освещению. Посреди – на массивном чёрном пьедестале из искусственного камня красуется величественная фигура имп. Александра II во весь рост, со свитком законов в руке, отлитая из бронзы… [180]»

И здание Земской управы, и здание судебных установлений построил архитектор Николай Константинович Толвинский. Он, как и Т. Л. Фишель ( см. главу 2), демонстрирует благотворность работы в империи. Много построивший в Одессе [181], он в 1900-м году избирается ординарным профессором Варшавского политехнического института по кафедре архитектуры и переезжает в Польшу, где работает до самой смерти в 1924-м, создав свою архитектурную школу.

Мы никак не доберёмся до киностудии. Но наша Привокзальная площадь заслуживает того, чтобы сказать немного о зданиях на ней. Остальное расскажем на обратном пути, когда вернёмся на Пантелеймоновскую в связи с Корнеем Чуковским и пятой гимназией.

От площади до киностудии едем без остановок – даже на улице Белинского: Виссарион Григорьевич, конечно, за свою краткую жизнь (1811–06–11 – 1848–06–07) успел стать выдающимся литературным критиком, но мы выезжаем как раз на то место, где эта улица кончается и начинается Французский (в советское время – Пролетарский) бульвар (помните: «бульвар Французский весь в цвету»?), так что поворачиваем не налево, а направо.

Наша прогулка посвящена литераторам, но отправной точкой второй её части мы выбрали именно киностудию, ибо с нею прямо или косвенно связано несколько выдающихся писателей. Попутно отметим одну из принципиальных несправедливостей киноиндустрии: никто не знает сценаристов!

Самый наглядный пример: фразы из лучших комедий уже упоминавшегося Леонида Иовича Гайдая стали крылатыми. По ним легко проводить тест «свой – чужой». Одна «Бриллиантовая рука» дала десятки действительно «бриллиантовых» выражений. Каждый легко вспомнит: «Чтоб ты жил на одну зарплату!», «Наши люди на такси в булочную не ездят», «Кто возьмёт билетов пачку, тот получит… водокачку», и т. д. и т. п. Но кто, кроме глубоких знатоков, назовёт сценаристов этой комедии Якова Ароновича Костюковского (1921–08–23 – 2011–04–11) и Мориса Романовича Слободского (1913–12–13 – 1991–02–06)? Никто! Честно говоря, и мы для уточнения их фамилий обратились к всезнающему Интернету. А ведь они сценаристы трёх самых популярных комедий Гайдая – «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница» и вышеупомянутая «Бриллиантовая рука». Причём в каждой из них мы безошибочно перечислим десяток актёров.

Но вернёмся к литераторам, связанным именно с Одесской студией. Трое из них представлены мемориальными досками (а Высоцкий ещё и памятником), но не как «мастера пера». Александр Петрович Довженко (1894–09–10 – 1956–11–25) – как режиссёр, Василий Макарович Шукшин (1929–07–25 – 1974–10–02) и Владимир Семёнович Высоцкий (1938–01–25 – 1980–07–25) – как актёры.

Самые первые свои фильмы «Вася-реформатор» и «Ягодка любви» Довженко снимает на Одесской киностудии. Причём история создания первого фильма – классическая голливудская сказка: прима заболевает, и заменяющая её стажёрка выступает феноменально успешно. Впрочем, сюжет бытовал задолго до Голливуда: вспомним, к примеру, «Мадмуазель Нитуш», написанную в 1883-м году. Наверное, что-то аналогичное было и у античных авторов.

Александра Довженко до прихода в кино жизнь кидала совершенно невероятно [182]. Начинал он преподавателем начального училища в Житомире, причём преподавал шесть предметов – от гимнастики до физики. После революции – как член Украинской коммунистической партии боротьбистов (вошедшей потом в КП(б)У) является, как тогда говорили, «ответработником» (то есть ответственным – не только за собственную деятельность, но и за результат работы вверенной ему структуры): от заведующего отделом искусств в Киеве до секретаря консульского отдела торгпредства (торгового представительства) в Германии. Затем Довженко остаётся в Берлине и обучается в художественной школе у экспрессиониста Геккеля [183].

Возвратившись в столицу УССР – Харьков – Довженко работает художником-карикатуристом в «Известиях ВУЦИК [184]». Работает вполне успешно, но «заболевает» кино и пишет два сценария. Сценарий «Вася-реформатор» не понравился будущему известному писателю Юрию Ивановичу Яновскому [185](1902–09–09 – 1954–02–25): фильм «запустили» только после воздействия московской комиссии.

Тут нам не удержаться от отступления про Киев и Москву. В СССР бытовало выражение: есть фильмы хорошие, средние, плохие и киностудии имени Довженко [186]. При этом телевизионные фильмы, снятые в том же Киеве, были вполне приличны. Причина проста: телевизионные фильмы «принимал» не Киев, а Москва. От очевидца [187]мы знаем, что сын режиссёра Петра Ефимовича Тодоровского Валерий (ныне сам – известный и прекрасный режиссёр) в семилетнем возрасте в ответ на предложение гостей на какой-то домашней «посиделке» произнести тост сказал: «Шоб Киев сдох!». Так в детской голове закристаллизовались рассказы папы-режиссёра и мамы-сценариста о трудностях приёмки фильмов киевским начальством.

Москва поддержала сценарий, и Фауст Львович Лопатинский приступил к съёмкам. Почему-то он прервал работу и легендарный Павел Фёдорович Нечеса – бывший матрос и участник штурма Зимнего, а в 1926-м году – директор Одесской кинофабрики – пригласил сценариста Довженко из Харькова: сам придумал – сам снимай. Интересно, что Павел Фёдорович в 1927-м году написал сценарий по повести Ивана Франко «Борислав смеётся». Вот такой матрос служил на дредноуте «Императрица Екатерина»!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: