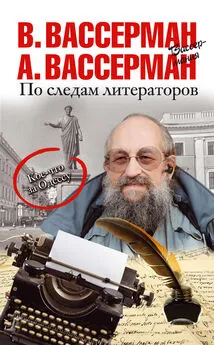

Анатолий Вассерман - По следам литераторов. Кое-что за Одессу

- Название:По следам литераторов. Кое-что за Одессу

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2017

- ISBN:978-5-17-106691-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Вассерман - По следам литераторов. Кое-что за Одессу краткое содержание

Перед вами, дорогой читатель, книга, рассказывающая удивительную историю о талантливых людях, попавших под влияние Одессы – этой «Жемчужины-у-Моря». Среди этих счастливчиков Пушкин и Гоголь, Бунин и Бабель, Корней Чуковский – разные и невероятно талантливые писатели дышали морским воздухом, любили, творили. И во многих наших любимых произведениях есть маленькая частичка Одессы, к которой мы и предлагаем вам прикоснуться.

По следам литераторов. Кое-что за Одессу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Писал Мойхер-Сфорим много, но настоящей сенсацией стал роман «Фишка Хромой». Хотя в основе его были личные впечатления от странствований с нищим Авремлом Хромым, в романе затронуты крупные проблемы, связанные с еврейской жизнью в Российской империи. Мойхер-Сфорим с присущим ему сатирическим даром и критическим мышлением обвиняет руководство еврейских общин в коррупции [566]и некомпетентности. Он критикует даже благотворительные организации, предлагая помогать, как говорится, «не рыбой, а удочкой», то есть давать не деньги, а профессиональное образование – подход, не потерявший актуальности и в наше время.

Постепенно Мойхер-Сфорим снижает сатирический накал своих произведений. Причина напоминает шутку о том, как «работяга» объяснил драматургу свою реакцию на очередную «производственную» пьесу: « Вот я получил отпуск, приехал на море, вышел на пляж, а на нём… 300 станков моего цеха ». С появлением нового поколения еврейских писателей [567], в чьём творчестве сатира играет второстепенную роль, Мойхер-Сфорим начинает переделывать свои старые произведения, «уменьшая количество станков». Читатель на идиш нуждается в историях, банально помогающих выжить в суровом и неприглядном мире. В результате «Фишка Хромой» переделывается трижды (1869-й, 1876-й и 1888-й годы), и в каждой следующей редакции меньше сатиры, больше симпатии к героям. Это, впрочем, естественная эволюция мудреющего автора – к тому же испытывающего, несмотря на высокую продуктивность и успех своих произведений, и определённые материальные затруднения, и драматические жизненные испытания (смерть дочери и арест сына).

В литературном наследии «дедушки»: роман «Путешествие Вениамина Третьего» (1877), в польском переводе 1885-го года названный более определённо «Еврейский Дон Кихот»; удивительные «прикладные» вещи, вроде «Песнопения Израиля» и «Из песнопений» – рифмованных переводов с иврита на идиш синагогальной поэзии. В 1877–83-м годах издавался составленный им «Полезный календарь для русских евреев», содержавший материалы по естественным наукам и еврейской истории [568].

Совершенно замечательная история произошла с одним из самых значительных произведений Мойхер-Сфорима – повестью «Кляча, или Жалость к животным» (1873). В ней автор изобразил жизнь русского еврейства в образе несчастной, больной и всеми гонимой клячи. Его сын перевёл повесть на русский язык, после чего её начал печатать журнал «Восход». Дело было, кстати, через 18 лет после издания в Вильно на идише и через 5 лет после издания на польском языке. Но по мнению властей в повести содержались « намёки и несправедливые жалобы на положение евреев ». Публикацию приостановили, журнал закрыли на шесть месяцев. Об этой истории мы бы и не упоминали – «дело житейское» [569]. Юмор в том, что за год до скандала в Петербургском «Восходе» повесть была опубликована в «Орловском вестнике» в переводе… И. А. Бунина. Как говорится, «Россия – щелястая страна», то есть всегда можно найти щёлочку и пересидеть [570].

Полное собрание сочинений Мойхер-Сфорима – 17 томов – вышло в 1911–1912-м годах в Варшаве. При этом до последних дней жизни он писал автобиографический роман «Шлойме, сын Хаима» (1894–1917), переводил на иврит свои идишские произведения. При этом он создавал новый иврит, используя языковые нормы языка на всех этапах его развития – библейском, талмудическом и средневековом. Такой языковой синтез оказался очень жизнеспособным: он преобладал в прозе на иврите вплоть до 1950-х годов. Впрочем, возрождение иврита – грандиозная победа, а у победы много родителей, поэтому объективно оценить роль Мойхер-Сфорима именно в этом вопросе сложно. То, что его именем назвали Одесский музей еврейской культуры, говорит скорее о том, что для иврита он сделал меньше, чем для идиша: в главе о Бялике мы говорили об отношении Евсекции к ивриту.

Мойхер-Сфорим скончался 1917–12–08 (1917–11–25). Спустя 11 лет, когда почти половину населения Одессы составляли его читатели, именем писателя назвали Дегтярную улицу. Румыны во время оккупации нашего города с этим смириться, естественно, не могли и вернули улице исходное название. После освобождения Одессы улица была и Вышинского, и Советской Милиции. Сейчас она снова Дегтярная. Мойхер-Сфорима она, увы, не будет: нет ни читателей, ни – честно говоря – самого языка. Самое страшное: во время Холокоста уничтожены и местечки, чей быт Мойхем-Сфорим описывал так ярко и выразительно. Вспомним мудрый финал фильма «Тегеран, 43»: « плёнки нет, рукописи нет, автора рукописи нет, свидетелей нет ». Что же есть? Есть память – благодарная память потомков суровому и доброму, объективному и пристрастному, ехидному и нежному настоящему писателю Менделе-книгоноше.

По невероятному стечению обстоятельств [571]наш второй герой Шолом-Алейхем в Одессе жил по адресу Канатная, № 28, то есть в доме, примыкающему к особняку, где потом разместят Музей Еврейской культуры. Так иногда бывает и сейчас: отцы и дети живут по соседству. Чтобы концентрация информации про Абрамовича и Рабиновича была не критична, немного разбавим их сведениями о докторе Черниховском [572].

Объективности ради сообщим, что Одесса не сыграла ключевой роли в судьбе Шауля [573]Гутмановича: приехал он к нам в 15 лет в 1890-м, закончил коммерческое училище, но дальнейшее образование его проходило в Гейдельберге и в Лозанне. В Лозанне в 1906-м году он стал врачом. В Одессу возвратился после Первой Мировой и занимался частной медицинской практикой. Вслед за Бяликом уехал в Берлин, в Палестине появился в 1931-м, скончался в Иерусалиме 1943–10–14 в 68 лет. Такова, выражаясь языком советских отделов кадров, «объективка» на Саула Черниховского.

2013–08–28, когда правительство Израиля утвердило эмиссию новых банкнот, на купюре в 50 шекелей решили изобразить именно Черниховского. С учётом того, что банкнота в 100 шекелей с изображением Зеева Жаботинского выведена из обращения в сентябре 1986-го года, а банкнота в 10 израильских лир с изображением Хаима Нахмана Бялика выведена из обращения ещё раньше – в марте 1984-го, получается, что Черниховский – единственный житель Одессы, чей портрет можно увидеть на современной банкноте.

Мы считаем это достаточным основаним для того, чтобы чуть подробнее остановиться на литературной стороне деятельности Черниховского. Есть, правда, ещё один «непреложный факт»: именно в Одессе Черниховский, начавший писать стихи на русском языке, дал клятву своему наставнику и другу Йосефу Гедалии Лейбовичу Клаузнеру [574], что никогда не будет писать ни на каком другом языке, кроме иврита [575].

Как большинство поэтов, он начал писать очень рано: первая поэма на библейскую тему – в 12 лет. Владея (как и Бялик с Мойхер-Сфоримом) и ивритом, и идиш, он – в силу данной им клятвы – творил на иврите, хотя знал также русский, немецкий, древнегреческий и латынь. Классический набор гимназии – однако её Черниховский (как и обитатель «Вороньей слободки» Митрич [576]) не заканчивал. Для поступления в университет после одесского коммерческого училища Хаима Гоцмана надо было сдать гимназические экзамены по языкам, так что пришлось учить языки при помощи частных педагогов [577].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: