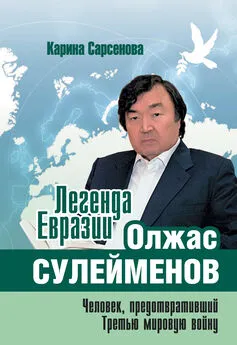

Олжас Сулейменов - Улыбка бога

- Название:Улыбка бога

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олжас Сулейменов - Улыбка бога краткое содержание

Улыбка бога - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Какие ещё идеи подсказывал знак сложного оружия:

I. «эфес и остриё» > «клинок с рукоятью и эфесом»

Это решение случилось в среде, где общее наименование знака было bold, bolt.

Правило: деталь сложного знака называется «уменьшением» общего наименования: boldok, baldak, balҹ ak, barҹ ak– 1) «эфес шпаги, сабли, меча», 2) «рукоять, черенок сабли, рукоятка меча» (тур., каз., кирг., ног., ккал., тат., др. — тюрк., башк., узб., уйг. и др.).

II. bůlt– «туча и молния».

В англ. bolt– 1) «молния», 2) «стрела».

В тюрк. bult, bolt– «туча» (каз., тат.).

Но и «английское» значение отсвечивает в основе термина baldyz– «молния» (тур. диал.).

В славянском – черта отрицания называется -ni:

mol

mol–ni.

Чтобы наречь деталь, отрицают («уменьшают») общее наименование сложного иероглифа: molni–a– «молния», «молонья», «маланья», «маланка» (это всё – русские народные названия небесного огня).

Фасмер: « Праславянск. mъlni … родственно др. — прус. mealde – «молния», кимер. mellt – «молния», др. — исл. mjollnir – «молот Тора, молния», myln – «огонь». См. Мukkola.., Траутман.., Шлехт.., Френкель.., Мейе… » (II 643).

Знаковая этимология: mold, molt– «туча и молния». Отрицание («уменьшение») общего названия внутренней флексией: mild, milt– «молния».

Самые ранние значения:

mold– 1) «телёнок», 2) «малый рогатый» 3) «детёныш» > «юный».

Сохраняется в последнем переносном значении только в славянских ( молод, млад, mlody) и в др. — прусском: maldai– «отрок», maldian– «жеребёнок», maldenikis– «дитя, младенец».

0)Не уверен в правильности или уверен в неправильности этих мест и выделил их цветом. Подсказал бы кто… В.В.

1)О морфологических схемах «императив + ба = имя» и «инфинитив + ва = имя» см. подробнее в «Язык письма», стр.208–216.

Второй Договор

I

Социальное устройство племени Быка – по образу буйволиного стада. Бык–вожак, хозяин стада, господин.

‘ospod’

Индоевропейское: os–podi

‘ospodin

Когда–то – «Бог–отец», синонимичное лат. терминам Ju–piter, Diu–pyter, Diu–us–piter, откуда Diavus–pita– «Бог–отец» (др. — инд.). Метатеза: pati> pita.

Эти имена бога (j–u, Di–u > De–w, Tiu, ћiu) происходят от названия знака коровы ( i–u, u–i, u–d’ > ud, ut) и знаменуют собой эпоху солнцепоклонничества в обществах, где в качестве земного воплощения солнца была признана корова. Отголоски этого культа сохраняются в культуре современной Индии. Пять тысячелетий назад обожествение Коровы ярко проявляло себя в Древнем Египте.

Пережитком лунопоклонничества можно считать термин os–podi – « Бог–отец» (но изначально – «Бык–отец»), сохранивший высшие переносные смыслы только в славянских – «господь», «господин». Случайно ли? Или потому, что в слав. культурах дольше сохранялась вера в быка–бога?

Семантика других уровней закрепилась в др.инд. jєspatis– «глава семьи, рода». Ср. — перс. gōspanddєr– «владелец овец».

Корш в 1907 году видел в этом слове источник рум. hospodár– «господарь, румынский князь» и слав. господарь— «господин» (рус. — церк.слав.), gospodar(словен.), hóspodar(чеш.).

« Из господарь произошло государь , затем осударь, сударь…» (Соболевский, Лекции 149).

Фасмер, I 446: « При этимологии обычно считают исходной формой gostь–podь… В таком случае её можно сравнить с лат. hospes, род. п. hospitis – «хозяин, предоставляющий гостеприимство» из hosti–potis. Вторая часть этого слова представляет собой и.е. potis: ср.лат. potis – «могущественный», греч. pocis – «супруг», др. — инд. potis, авест. poiti, лит. pats – «супруг, сам», viВлpats – «господь» .

Но, думается, секрет слова сокрыт в начальной его части. В санскрите очень употребительны образования от gó– 1) «бык», 2) «крупный рогатый скот», 3) «корова». Например, go–pá — «пастух», go–pati– 1) «хозяин стада», 2) «хозяин, повелитель», 3) «старший пастух», 4) переносное – «бык». Первоначально – «вожак стада». (Санскр. pátiК— «господин».)

По этой схеме могло быть сконструировано сложное слово с другим названием быка – ůs, представленного в герм. oks– «бык», в др. — инд. uksan– «дикий бык», ustar– «домашний бык». Что же касается второй составляющей термина (-pati), то его надо, кажется, рассматривать как звено цепочки семантического развития: бык > отец > муж > самец.

II

Согласно первому Договору форма bůηстала обозначать – «бык», můη— «месяц, луна».

Знак быка–тотема выражал в разные периоды понятия «бог», «босс» и «творец (родитель, родительница)».

Чтобы избавить последнее значение от двойственности, пошли по проторенному пути – второй Договор: bůη— «родитель», můη— «родительница».

…Произошло сие в некотором объединенном диалекте праязыка, тяготевшем к открытому слогу, ввиду чего утратился конечный согласный: bů— «родитель», mů– «родительница».

С той поры берет начало традиция, следы коей явственны в разных языках мира. Наиболее отчётливо сохранились в индоевропейских: bů–ti— «батя» ( pater, fater), mů–ti— «матерь».

Самую раннюю стадию развития основных терминов родства надо отметить в китайском: fu– «отец», mu, ma– «мать», fumu– «родители».

III

Удвоенные формы типа mama, papa, baba, tete, dede и др. в лингвистике договорились считать словами «детской речи».

Но признать это, значит согласиться, что существовал на земле единый «детский язык»: ведь тавтологические образования характерны для всех наречий, во всех краях планеты. Буквальное совпадение форм и значений основных терминов родства (по индоевропейской теории) – одно из важнейших доказательств генетического родства языков. Посему термины родства относят к основному фонду, который не заимствуется. А если совпадают шумерское, латинское, тюркское название отца – «детские слова». Дети разных народов изобрели их независимо друг от друга.

Теория «генетического родства» родилась слишком рано, на весьма ограниченном материале языков, отнесенных к индоевропейским.

Тема «Тавтология в словообразовании» уже при начальной разработке может прояснить, что «ма–ма» и «па–па» – суть изобретение взрослых дяденек–словотворцев младенствующего человечества, язык которого ещё не изобиловал грамматическими средствами. В индонезийском до сих пор суффикса мн. числа не появилось; умножают буквальным удвоением: mata – «глаз», mata–mata – «глаза», hari – «день», hari–hari – «дни», manik – «буса», manik–manik – «бусы» и т.д.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: