М. Дьячок - ОБЩЕЕ И РУССКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

- Название:ОБЩЕЕ И РУССКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005060730

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

М. Дьячок - ОБЩЕЕ И РУССКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ краткое содержание

ОБЩЕЕ И РУССКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Границы применения глоттохронологии

Как и любой другой научный метод, глоттохронология может использоваться лишь в определенных границах. За их пределами она не дает надежных результатов, и те ученые, которые не учитывают этой ее особенности, не только получают сомнительные результаты, но и существенно подрывают авторитет метода.

Верхней границей применения метода глоттохронологии можно условно считать число родственных слов более 90%. Если это число выше, то близкое родство сравниваемых языков и так очевидно. Так, например, обстоит дело с монгольскими языками. Их сравнение дает следующую картину (подсчеты выполнены по методике Старостина) [14] (см. таблицу выше на данной странице).

Абсолютно никаких выводов из этого сравнения сделать невозможно. Все монгольские языки обнаруживают примерно одинаковую степень близости друг к другу, а имеющиеся расхождения могут быть объяснены допустимыми неточностями при составлении списков. Полученные результаты полностью совпадают с историческими данными о дифференциации монгольских языков, выделившихся из единой прамонгольской общности лишь в XII – XIII вв.

Учитывая, что степень близости всех монгольских языков укладывается в те границы, которые предполагались М. Сводешом для разновидностей (диалектов, говоров) одного и того же языка (более 81% по старой методике [15], что соответствует примерно 86 – 87% по методике Старостина), можно заключить, что сравнение языковых единиц на уровне менее глубоком, чем языковой, непродуктивно и лишено смысла.

Кроме того, в случае подобного близкого родства языков вступают в действие другие факторы, влияющие на характер взаимоотношений данных языковых единиц. Например, если языки (диалекты) находятся в единой контактной зоне, начинает сказываться принцип языковой непрерывности. Весьма характерно, что этот принцип, который в свое время рассматривался как модная альтернатива «устаревшей» концепции генетического родства, а впоследствии был подвергнут обоснованной критике, действительно начинает проявляться в случае близкого родства языков (на уровне генетической подгруппы, а в отдельных случаях, возможно, даже и группы), и глоттохронология это тоже достаточно хорошо подтверждает.

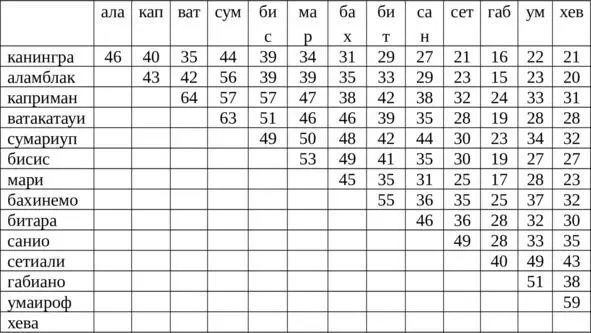

Особенно заметно действие принципа лингвистической непрерывности тогда, когда анализируются близкородственные языки, носители которых достаточно продолжительное время жили на одном месте. Мало того, в подобной ситуации действие принципа лингвистической непрерывности, как показывают данные лексикостатистики, начинает распространяться и на группы языков, связанных более глубоким родством, чем подгруппа или группа. В частности, так обстоит дело в некоторых группах папуасских языков. В качестве примера приведем лексикостатистические данные по языкам группы Сепик Хилл (северо-запад Папуа – Новой Гвинеи) [16] (см. таблицу выше на данной странице).

В географическом отношении языки Сепик Хилл представляют собой своеобразную языковую цепочку, начинающуюся языком канингра и заканчивающуюся языками умаироф и хева. Даже особое положение языка габиано может быть объяснено его географическим расположением. Данные лексикостатистики со всей очевидностью подтверждают действие принципа языковой непрерывности в этом ареале.

С другой стороны, метод глоттохронологии не дает надежных результатов и при количестве общей лексики менее 15 – 20%. Как это ни печально, но, если этот процент ниже, то надежно доказать родство языков фактически невозможно, а полученные результаты, даже при всем их правдоподобии, будут всегда вызывать критику противников. В частности, так обстоит дело с алтайскими языками. Исследования С. А. Старостина показали, что эти языки (тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, японский и корейский) являются родственными друг другу, но их лексикостатистические списков совпадают примерно на 20%, что находится на самой границе применения метода глоттохронологии.

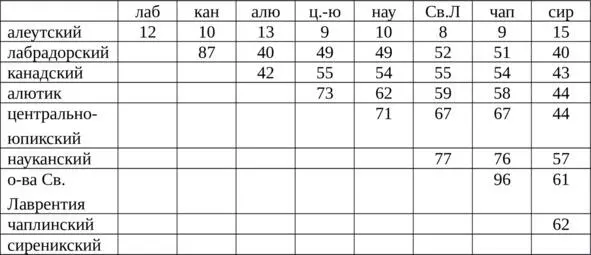

В этом отношении очень показательны данные по эскимосско-алеутским языкам. Исследование, проведенное Н. Б. Вахтиным и Е.В Головко [17], привело к следующим результатам (использовался стословный список и старая методика) (см. таблицу выше на данной странице):

Процент родственных слов между алеутским языком и эскимосскими языками оказался настолько низким (от 8 до 15%), что говорить об их генетическом родстве не представляется возможным. По крайней мере, оно не может быть надежно доказано, поэтому до сих пор в силе остается традиционная классификация, согласно которой эскимосские и алеутский языки объединяются в единую «семью» лишь вследствие их географического соседства, близости культуры и на основе некоторых типологических признаков. Но, несомненно, что подобный результат является своеобразным сигналом, побуждающим весьма скептически относиться к сложившейся традиции.

Итоги тривиальные и нетривиальные

Использование метода глоттохронологии привело в ряде случаев к существенному пересмотру традиционных представлений о степени взаимоотношения родственных языков. Подобный пересмотр произошел даже в отношении хорошо и давно изученных языковых групп и семей.

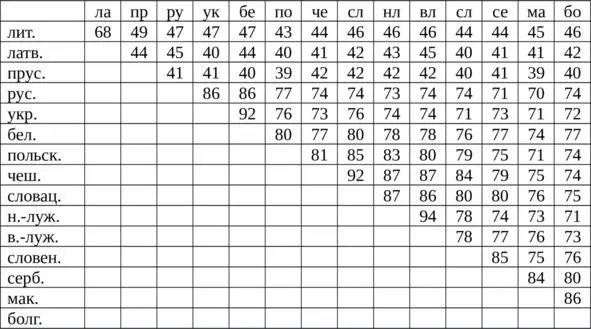

Естественно, что во многих случаях глоттохронологические вычисления подтвердили выводы, сделанные традиционной исторической лингвистикой. Так, например, подсчеты, сделанные на материале балто-славянских языков, полностью вписались в существующую схему их классификации. Приведем процентные итоги этого сравнения (расчеты проводились по старой методике) [18] (см. таблицу выше на данной странице).

В результате были подтверждены все основные традиционные положения балто-славянского языкознания: 1) славянские языки распадаются на три подгруппы (восточную, западную и южную), 2) расхождения между этими тремя подгруппами примерно одного уровня, 3) прусский язык, судя по всему, следует относить к особой группе, занимающей промежуточное положение между собственно балтийскими (литовским и латышским) и славянскими языками [19].

Несомненно, что польза от подобных выводов достаточно велика, так как они лишний раз подтверждают факты, полученные в результате изучения истории языков по традиционным лингвистическим методикам.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: