М. Дьячок - ОБЩЕЕ И РУССКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

- Название:ОБЩЕЕ И РУССКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005060730

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

М. Дьячок - ОБЩЕЕ И РУССКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ краткое содержание

ОБЩЕЕ И РУССКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Намного более важными представляются, однако, нетривиальные результаты, порой полностью переворачивающие традиционные представления о степени генетической близости языков.

Типичным примером такой «революции», произведенной глоттоxронологией, стал лексикостатистический анализ австронезийских языков, осуществленный И. Дайеном [20]. Его результаты оказались столь сенсационными, что лингвисты до сих пор не могут поверить в них. Вместо традиционного (основанного на антропологическом и географическом принципе) разделении австронезийских языков на четыре группы: индонезийскую, полинезийскую, меланезийскую и микронезийскую, И. Дайен выделил 40 групп австронезийских языков, большую часть среди которых (34) составляют группы языков, относившихся ранее в меланезийским, а почти все индонезийские и все полинезийские языки, включая, помимо этого, ряд старых меланезийских и микронезийских, объединены в единую малайско-полинезийскую группу [21].

Полученные результаты заставили И. Дайена коренным образом пересмотреть и представления о происхождении австронезийских языков. Согласно его подсчетам, единый праавстронезийский язык мог существовать примерно 3 тыс. лет до н. э. Носители этого праязыка жили в Западной Меланезии (на Новой Гвинее, в архипелаге Бисмарка и на Соломоновых островах) [22].

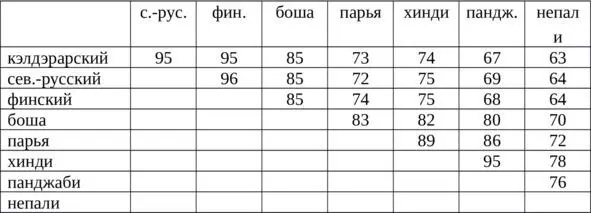

Неожиданные результаты были получены и автором данной статьи по индоарийским языкам, в частности, относительно места среди них цыганского языка (языков). Согласно традиционным классификациям, цыганский язык многими исследователями a priori относится к центральным индоарийским языкам и считается близким к хинди [23]. Однако же глоттохронологический анализ недвусмысленно указывает на его особое положение внутри индоарийской языковой группы (подсчеты проводились по методике Старостина) [24] (см. таблицу выше на данной странице).

Степень близости проанализированных индоарийских языков Индостана оказалась больше, чем их близость к цыганским языкам (диалектам), что позволяет выделить особую цыганскую подгруппу внутри индоарийской языковой группы. Особое положение, судя по всему, занимает и непальский язык, однако соображения о его взаимоотношениях с другими индоарийскими языками пока не выходят за пределы гипотез.

Лексикостатистический анализ позволил по-новому взглянуть на классификацию тюркских языков. Подсчеты, проведенные по методике Старостина, привели к следующим выводам [25].

1. Разделение тюркских языков на четыре самые древние ветви (якутскую, тувинскую, булгарскую и западную) произошло практически одновременно в течение трех первых веков нашей эры.

2. Якутский и тувинский язык не обнаруживают особой близости друг к другу и должны рассматриваться как принадлежащие к разным подгруппам.

3. Другие тюркские языки Сибири и Китая (были рассмотрены хакасский и саларский), видимо, относятся к основной (западной) подгруппе тюркских языков, хотя и выделились из нее ранее, чем остальные языки этой подгруппы.

4. Булгарская подгруппа (чувашский язык) равноудалена от других подгрупп тюркских языков и выделилась из единого тюркского праязыка не ранее (а, возможно, даже несколько позже), чем другие ветви.

Эти результаты, опять же, отличаются от традиционной классификации, основанной на географическом, фонетическом и морфологическом принципах [26].

Выводы

Итак, в настоящее время метод глоттохронологии остается единственным надежным методом, позволяющим производить относительную и абсолютную датировку времени языковой дивергенции. Он может использоваться в нескольких целях:

1) Установление предположительного родства сравниваемых языков и ориентировочное выявление степени этого родства. Подобную работу целесообразно проводить в тех случаях, когда степень родства языков неясна или даже непонятно, родственны ли они вообще. Соответственно и процесс составления списков может не быть абсолютно строгим.

2) Определение относительной хронологии, т.е. порядка отделения различных родственных языков от единого ствола. Эта работа может проводиться лишь тогда, когда родственные отношения языков уже установлены, однако не ясны их взаимоотношения внутри одного таксономического единства. Требования к строгости составления списков здесь выше, чем в предыдущем случае.

3) Определение абсолютной хронологии, т.е. конкретного времени расхождения языков. При подобном использовании метода глоттохронологии необходимо очень тщательное составление списков с учетом семантических особенностей включаемых в них слов, внимательный анализ их этимологий и исключение заимствований. Только в таком случае результаты абсолютной глоттохронологии могут быть признаны достоверными.

Именно от этого подхода мы вправе ожидать достаточно сенсационных результатов уже в самом ближайшем будущем. Для этого даже не нужно проводить слишком кропотливой работы (хотя, конечно же, занятия глоттохронологией требуют определенного труда, а не абстрактных эссеистических рассуждений). Намного важнее преодолеть косную традицию, основанную порой только на авторитете давно изживших себя теорий.

Примечания

Впервые статья была опубликована в журнале: Сибирский лингвистический семинар. – Новосибирск, 2002. – №1. – С. 15—23.

1. Swadesh M. Lexicostatistic Dating of Prehistoric Ethnic Contacts with Special Reference to North American Indians and Eskimos // Proceedings of the American Philosophical Society. – Vol. 96. – 1952.

2. См., например, статью: Swadesh M. Diffusional Cumulation and Archaic Residue as Historical Explanations // South-Western Journal of Anthropology. – Vol. 7. – 1950.

3. Swadesh M. Towards Greater Accuracy in Lexicostatistic Dating // International Journal of American Linguistics. – Vol. 21. – 1955.

4. Сводеш М. Лексикостатистическое датирование доисторических этнических контактов // Новое в лингвистике. – Вып. 1. – М., 1960. – С. 23—52; Сводеш М. К вопросу о повышении точности в лексикостатистическом датировании. – Новое в лингвистике. – Вып. 1. – М., 1960. – С. 53—87.

5. См.: Старостин С. А . Сравнительно-историческое языкознание и лексикостатистика // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока (Материалы к дискуссиям международной конференции). – Т. 1. – М., 1989. – С. 3—39.

6. Калыгин В. П., Королев А. А . Введение в кельтскую филологию. – М., 1989. – С. 203.

7. Об этом много и неоднократно писалось. См., например, анализ семантических сложностей списка М. Сводеша в работе: Bromley M. The Linguistic Relationships of Grand Valley Dani: A Lexico-statistical Classification // Oceania. – V. XXXVII. – 1966. – P. 286 – 291. Ср. также: Хойер Г. Лексикостатистика (Критический разбор) // Новое в лингвистике. – Вып. 1. – М., 1960. – С. 88—107; Звегинцев В. А . Лексикостатистическое датирование методом глоттохронологии (лексикостатистика) // Новое в лингвистике. – Вып. 1. – М., 1960. – С. 15.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: