Любовь Желтовская - Обчучение в 4-м классе по учебнику «Русский язык» Л. Я. Желтовской

- Название:Обчучение в 4-м классе по учебнику «Русский язык» Л. Я. Желтовской

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Любовь Желтовская - Обчучение в 4-м классе по учебнику «Русский язык» Л. Я. Желтовской краткое содержание

Издание содержит программу, методические рекомендации и тематическое планирование к учебнику «Русский язык. 4 класс» Л.Я.Желтовской.

Обчучение в 4-м классе по учебнику «Русский язык» Л. Я. Желтовской - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

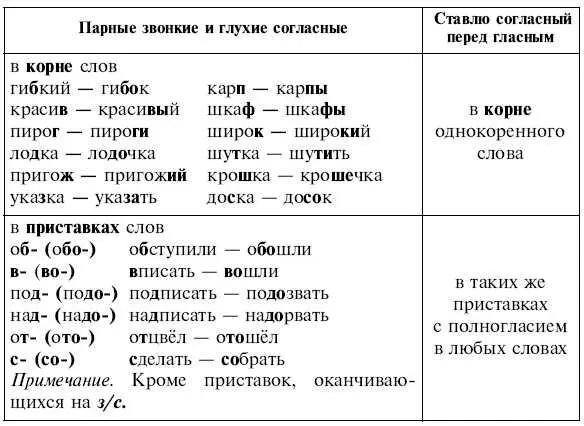

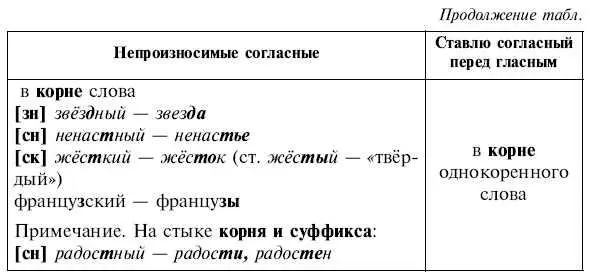

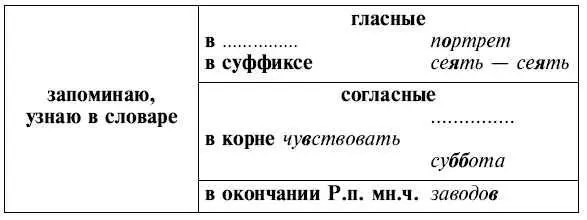

Далее повторяются непроверяемые орфограммы в корне. Можно предложить детям заполнить (дополнить) обобщающую схему-таблицу:

Следует напомнить детям, что непроверяемое написание (буквенную форму) можно превратить в проверяемое, если обратиться за помощью к этимологическому словарю. Дети вспомнят слова, которые стали проверяемыми: деревня, столица, здравствуй, лопата, смородина, балкон, соловей и др.

Использование большой буквы в собственных именах следует связать с работой над отрывком из стихотворения Юлии Друниной (№ 257) об истоках ее фамилии. Пусть выпускники начальной школы еще раз задумаются о происхождении своей фамилии, о родословной, поищут факты отражения истории семьи в языке: имени, в отчестве, фамилии, названиях населенных пунктов, где родились и пр. Напомнить слова Е. Измайлова: «Буква большая – уважения знак». Следует провести словарный проверочный диктант, практиковать разные виды письма.

Орфографическая работа осложняется лексической, морфологической и синтаксической. Последняя особенно актуализируется при изучении подтемы «Служебные части речи»(№ 258–265). На этом этапе необходим новый уровень систематизации частей речи – противопоставление частей речи, которые могут быть членами предложения, и частей речи, которые служат для связи этих частей речи. Пропедевтически такое противопоставление дано в таблице (№ 259) с помощью терминов – самостоятельныеи служебные. О первых можно снова напомнить и обобщить по таблице на форзаце 2, упражнению № 263. О вторых – углубить представление по материалу таблицы на с. 107. Стоит обратить внимание на значение термина служебные – служат, помогают в чём-то . Учитель должен организовать наблюдение, какие оттенки значений отношения самостоятельных частей речи между собой помогают выразить: а) частицы , в частности частица не , – отрицание всего сообщения в предложении или его части; б) предлоги – указание на пространственные отношения и др.; в) союзы – указание на соединение, совместность или противопоставление и др. Напоминаем, что смысловые оттенки служебных частей речи выявляются на уровне пропедевтических частичных представлений. Основное внимание нужно обратить на службу предлогов – связывать слова , службу союзов – связывать слова и предложения и их раздельное написание с самостоятельными частями речи. Организуется комплексная работа на упражнениях № 260–262.

Тема заканчивается упражнениями на правильное оформление предложений с однородными членами предложения, по осложненному списыванию текстов, письму по памяти, письму под диктовку (№ 264, 265) и контрольным диктантом.

После систематизации сведений о морфологии перенести еще раз акцент на роль частей речи как членов предложения. По названию темы « Распространяем предложения» (5 ч.)понятно, что при повторении материала доминирует работа по распространению мысли и ее выражении в предложении с помощью второстепенных членов. Естественно, что второстепенные члены рассматриваются в связи с главными членами (группа подлежащего, группа сказуемого). При тренинге рекомендуется обратить внимание на выполнение упражнений № 266, 268. В № 266 акцент делается на сопоставление сочетания равноправных слов (стрелка двусторонняя) и словосочетания, в которых связь подчинительная: одно слово главное, от него задается вопрос к другому, зависимому. Это упражнение углубляет понимание четвероклассников о том, что сочетание равноправных слов в предложении становится главными членами, зависимое же слово словосочетания всегда становится второстепенным членом, сохраняя значение, к примеру, орудие действия, место действия, признак предмета и пр. Таблица, помещенная в упражнение 268, демонстрирует, о чем можно дополнить мысль, выраженную подлежащим и сказуемым. По таблице-схеме видно, что поясняет подлежащее одна группа второстепенных членов, определяет признак предмета, поэтому и название у нее — определение, подчеркивается волнистой линией. Сказуемое же может пояснять две группы второстепенных членов: 1) одни второстепенные члены дополняют действие сказуемого словами, отвечающими на вопросы косвенных падежей, являются дополнениями; 2) второстепенные члены другой группы поясняют сказуемое, называя способ, место, время действия, являются обстоятельствами. Необходимо учесть, что сведения таблицы даны для общего представления о возможностях распространения мысли и средствах выражения этого с помощью второстепенных членов (поэтому и предложения называют распространенными). Знание терминов групп второстепенных членов пока не требуется. Для сильных детей возможно подчеркивание и называние определений. Основная направленность упражнений – с одной стороны, анализ значений, вносимых в предложения второстепенными членами, постановка смысловых вопросов; с другой – самостоятельное распространение мысли, построение распространенного предложения (№ 267, 269–273). Серия упражнений подобрана по речевой теме «Победа», использован материал творчества фронтового поэта Николая Старшинова.

Попутно проводится синтаксический анализ предложений по памятке. Меняется ход мысли – от общего к частному. От цели высказывания, тона произнесения к построению – членам предложения, средствам их выражения (части речи и их формы), связи друг с другом, от построения к оформлению предложения – интонации и пунктуации, к оформлению слов – орфоэпии и орфографии.

Обучение распространению мысли продолжается в следующей теме раздела «Строим тексты, связывая части и предложения» (10 ч.)Цель раздела – продолжить обучение высказыванию мыслей в объеме текста, средствам выражения главной мысли, ее распространения, конкретизации. Проводится работа по углублению технологии создания текста, композиции выстраивания структурных частей текста, употребления связующих языковых средств. Доминирует работа над текстами типа повествование . Упражнения в составлении инструкции, рецептов проводились несколько ранее. На данном этапе акцент делается на описании истории , происшедшей с автором повествования или услышанной, увиденной. Организуется наблюдение над построением текста, наличием в нем связующих слов – зарисовки эпизода (микроистории) – № 278. Углубляется представление на базе текста № 280, в котором описана (рассказана) история (происшествие), приключившаяся с котом Чапой. Вводится термин композиция, композиционные части (пропедевтически), языковые средства связи частей и предложений. Анализ завершается воспроизведением содержания этого текста с предварительным составлением плана – помощника воссоздания текста. Вариативно можно предложить детям составить свою историю на основе юмористического рисунка (№ 282).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: