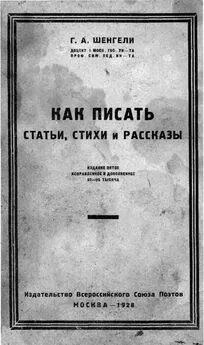

Георгий Шенгели - Как писать статьи, стихи и рассказы

- Название:Как писать статьи, стихи и рассказы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Всероссийского Союза Поэтов

- Год:1928

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Шенгели - Как писать статьи, стихи и рассказы краткое содержание

Книга содержит рецепты создания статей, стихов и рассказов, приправленных изрядной дозой пролетарских лозунгов. Была написана, судя по всему, для рабкоров. Может служить примером грамотной популяризации и быть полезной для понимания атмосферы времени.

Тем не менее, основу книги представляет классический подход к ремеслу работы с текстом и включает массу полезных практических приёмов, полезных как для начинающих, так и для опытных словесников, поскольку советы весьма конкретные, и многие из них актуальны поныне.

Как писать статьи, стихи и рассказы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При установке юмористической сохраняются бытовые особенности фамилий, только подаются погуще, порезче, преувеличенней. Если поповские фамилии чаще всею связаны с названиями праздников, и вообще с «божественным», — то в юмористическом рассказе попа можно назвать: Вонмигласов, Изведиизтемницын и проч.

При установке приключенческой или фантастической — имена не обязательно должны быть социально или национально окрашены.

Следует избегать одного приема, который применялся встарину и теперь очень часто интересует начинающих авторов: попытка передать при помощи имени свойства или профессию героя; сообразно этому приему разбойника называют Ножов, честного человека — Правдин, полицейского пристава — Мордобоев, учителя — Азбукин. Этот прием устарел и прибегать к нему не следует ни в коем случае.

Иногда действующие лица именуются по имени отчеству и фамилии, иногда только по фамилии, иногда только по имени и отчеству, иногда просто по имени. Вообще надо стремиться к большей простоте и краткости наименования. В повествовании, после того, как данный герой уже назван, его чаще всего обозначают просто фамилией; иногда, если фамилия вообще не была названа, — пользуются тем именем, которым называют героя его товарищи по рассказу, например: «слесарь Иван Матвеевич получил от своего приятеля Прокофия Семеновича из Москвы письмо. Прокофий Семенович сообщал ему, что…»; и уже на всем протяжении рассказа Прокофий Семенович так и будет именоваться.

Мотивировка в рассказе

Действующие лица рассказа совершают различные действия, начиная от самых простых, — встают, садятся, входят, уходят, — до самых сложных, — совершают подвиги, преступления, сражаются, изменяют и так далее. Каждое действие как в жизни, так и в рассказе должно иметь ту или другую причину. Не зная причины, мы часто не в состоянии понять само действие. Представим себе, что некто попадает в плен к врагам и, увидав, что выхода нет, застреливается. Почему? Может быть много причин. Можно застрелиться из гордости, считая себя опозоренным пленением; можно застрелиться из страха перед мучениями, которым могут подвергнуть пленника победители; можно застрелиться, зная, что все равно будешь застрелян; можно застрелиться из опасения, что, будучи подвергнут пыткам, выдашь какие-нибудь военные или партийные тайны, — и прочее. Причин может быть очень много. Но если, скажем, действует причина первая, — гордость, то такой поступок возможен для средневекового рыцаря, с его надутым самолюбием, и совершенно невозможен для попавшего в плен рабочего: при чем гордость здесь? Если причина — страх перед пытками, — то мы понимаем, что самоубийство законно для человека нашего времени, и наоборот, для того же рыцаря такое самоубийство невозможно; по их понятиям такое самоубийство было бы позорной трусостью. Если причина; — боязнь не самой пытки, а страх, что, не выдержав боли, выдашь партийную тайну, — мы считаем такое самоубийство геройским. Из сказанного видно, что один и тот же поступок, в зависимости от причин его вы звавших, нам кажется то правдоподобным, то неправдоподобным, то почетным, то глупым или презренным.

Каждое действие в рассказе непременно должно быть обосновано той или другой причиной. Такое обоснование называется мотивировкой .

Действие мотивируется или свойствами характера героя, или другими действиями. Предположим, один герой кровно обидел другого; тот начинает мстить; его действие, следовательно, мотивировано действием первого, — нанесенной обидой. Теперь, как же он мстит? Допустим, он убивает обидчика, или выкрадывает у него какие-нибудь документы, и того обвиняют в краже или в растрате. В первом случае поступок мотивируется решительным и прямым характером мстящего, во втором случае — его трусостью, боязнью ответственности, способностью на подлость. Здесь мотивировка дана характером.

Предположим, в рассказе действуют пожилой, сознательный, степенный рабочий и легкомысленный бесшабашный паренек; начинается гражданская война. Рабочий идет на нее из сознания своего пролетарского долга, а паренек — потому что на войне весело, много новых впечатлений. Одинаковый поступок мотивирован по разному, — в зависимости от свойств характера.

И постоянно надо иметь в виду основную мотивировку поступков данного лица. Предположим, что наш рабочий, ушедший на войну, вдруг начинает заниматься мошенничеством, мародерством; мы сразу почувствуем, что это неверно, фальшиво, так как сознательный героизм, ясное чувство долга, которое двинуло героя на войну, — не может позволить ему шкурничать. Наоборот, очень легко может взяться за грабежи и мародерство наш паренек, у которого поступки мотивируются собственным удовольствием, а не долгом. Как правило: данный характер остается всегда одним и тем же в течение рассказа.

Иногда рассказ («психологический») строится как раз с тем, чтобы показать, как меняется характер, как, скажем, из разудалого паренька вырабатывается сознательный и стойкий боец. Такой перелом характера сам должен быть мотивирован каким-нибудь событием, хотя бы грандиозной картиной боя, картиной белогвардейских зверств, речью народного вождя и прочее.

Мотивировка в рассказе вовсе не должна даваться в виде прямого объясиения от автора: «Иванов был честным человеком и поэтому не мог примириться со злоупотреблениями в своем кооперативе». Мотивировка дается косвенно. Сначала изображается какое-нибудь событие, из которого читателю становится ясно, что Иванов — честный человек, например, зайдя в правление того же кооператива, он находит на полу деньги и передает их по принадлежности; затем дается изображение злоупотреблений, например, кассир и председатель, взяв из кассы деньги, отправляются на черную биржу спекульнуть; затем, рассказывается, как Иванов узнает о подобных проделках, и затем уже излагается его борьба с нечестными дельцами. Таким образом, мотивировка дается скрыто и косвенно.

Очень часто, для напряжения интереса, мотивировка дается с запозданием, или подается сначала «фальшивая» мотивировка, то есть заставляют читателя думать, что данный поступок мотивирован тем-то, а затем раскрывают настоящую причину. Например, изображен прямой и революционно-настроенный рабочий, работающий в партии. Читатель готов ожидать от него таких-то поступков. Затем вдруг показывают этого героя в кабинете начальника контрразведки, предлагающим выдать парткомитет. Читатель начинает думать, что первоначальная обрисовка неверна, что герой носит личину честного партийца, а на самом деле негодяй. Затем выясняется, что он дал неверный адрес: комитета, и успел похитить в контр-разведке важные бумаги, обладание которыми должно принести прямую пользу партии. Тогда и выясняется настоящая мотивировка его посещения контрразведки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Георгий Шенгели - Раковина [сборник стихов]](/books/1064291/georgij-shengeli-rakovina-sbornik-stihov.webp)

![Георгий Шенгели - Изразец [сборник стихов]](/books/1064292/georgij-shengeli-izrazec-sbornik-stihov.webp)