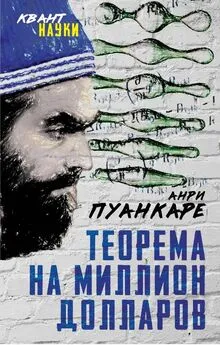

Жюль Пуанкаре - Теорема века. Мир с точки зрения математики

- Название:Теорема века. Мир с точки зрения математики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Алгоритм

- Год:2020

- Город:М.

- ISBN:978-5-907255-12-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жюль Пуанкаре - Теорема века. Мир с точки зрения математики краткое содержание

Автор теоремы, сводившей с ума в течение века математиков всего мира, рассказывает о своем понимании науки и искусства. Как выглядит мир, с точки зрения математики? Как разрешить все проблемы человечества посредством простых исчислений? В чем заключается суть небесной механики? Обо всем этом читайте в книге!

Теорема века. Мир с точки зрения математики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Итак, необходимое условие возможности механического истолкования состоит в том, чтобы можно было выбрать функции Т и U , которые удовлетворяли бы принципу наименьшего действия и вытекающему из него принципу сохранения энергии.

Впрочем, это условие и достаточно; в самом деле, пусть удалось найти функцию V параметров q , представляющую одну из частей энергии; пусть другая часть энергии, обозначенная нами через Т , является функцией q и их производных и имеет вид однородного многочлена второй степени относительно этих производных; и, наконец, пусть лагранжевы уравнения, образованные с помощью этих двух функций Т и U , согласуются с данными опыта.

Что же нужно для получения отсюда механического истолкования? Для этого нужно лишь, чтобы U можно было рассматривать как потенциальную энергию системы, а Т – как живую силу той же системы.

В отношении U здесь нет никаких трудностей; но можно ли Т рассматривать как живую силу материальной системы? Легко показать, что это всегда возможно, и притом бесчисленным множеством способов. За подробностями я отсылаю читателя к предисловию моего сочинения «Электричество и оптика».

Итак, если нельзя удовлетворить принципу наименьшего действия, то невозможно и механическое истолкование; если же можно ему удовлетворить, то существует бесконечное множество таковых. Отсюда следует, что коль скоро имеется одно механическое истолкование, то возможно бесконечное множество других механических истолкований.

Еще одно замечание.

Одни из величин, доступных нашему непосредственному опыту, мы примем за функции координат наших гипотетических частиц (molécules): это – те же параметры q ; другие из них мы будем считать зависящими не только от координат, но и от скоростей, или, что то же, от производных параметров q , или от некоторых сочетаний этих параметров и их производных.

Теперь возникает вопрос: как из всех величин, доступных опыту и измерению, выбрать те, которые будут играть роль параметров q и какие мы будем рассматривать в качестве производных этих параметров? Выбор этот остается в широкой степени произвольным: достаточно иметь возможность выполнить его так, чтобы не нарушалось согласие с принципом наименьшего действия – и механическое истолкование будет возможным.

И вот Максвелл задал себе вопрос, может ли он сделать этот выбор и выбор двух энергий Т и U таким образом, чтобы электрические явления удовлетворяли упомянутому принципу? Опыт показывает нам, что энергия электромагнитного поля распадается на две части: энергию электростатическую и энергию электродинамическую. Максвелл показал, что если первую из них принять за потенциальную энергию, вторую – за кинетическую энергию Т , если, далее, электростатические заряды проводников рассматривать как параметры q , а силы токов – как производные параметров q , то при этих условиях, говорю я, Максвелл признавал, что электрические явления удовлетворяют принципу наименьшего действия. Поэтому стала несомненной возможность механического истолкования. Если бы Максвелл изложил эту мысль в начале своей книги, вместо того чтобы помещать ее в отдаленном углу второго тома, то она не ускользнула бы от внимания большинства читателей.

Таким образом, если некоторое явление допускает какое-либо одно полное механическое истолкование, то оно допускает и бесконечное число других, которые одинаково хорошо будут объяснять все особенности, обнаруживаемые опытом.

Это находит свое подтверждение в истории всех областей физики; например, в оптике Френель считал световые колебания перпендикулярными к плоскости поляризации, Нейман же рассматривал их как параллельные этой плоскости. Долгое время искали «experimentum crucis», который позволил бы решить спор двух теорий, но найти его так и не могли. Приведем другой пример, из области электричества: как теория двух жидкостей, так и теория одной жидкости с совершенно одинаковым успехом могут служить основой для объяснения электростатических явлений. Все факты подобного рода легко объясняются при помощи указанных выше свойств лагранжевых уравнений.

Теперь нетрудно понять, в чем состоит основная идея Максвелла. Для доказательства возможности механического истолкования электрических явлений нам нет необходимости заботиться об описании самого истолкования: достаточно знать выражение двух функций Т и U – двух частей энергии, затем с помощью этих функций составить уравнения Лагранжа и, наконец, сравнить эти уравнения с экспериментальными законами.

Как же нам сделать выбор между всеми этими возможными механическими истолкованиями, если опыт отказывает нам в помощи? Может быть, настанет время, когда физики потеряют интерес к такого рода вопросам, недоступным для позитивных методов, и предоставят их метафизикам. Но это время еще не пришло: человеку не так-то легко покориться неизбежности вывода – никогда не узнать сущность вещей.

Итак, при нашем выборе мы можем руководствоваться лишь такими соображениями, в которых большую роль играет личная оценка; есть такие решения, которые будут всеми отвергнуты вследствие их причудливости, в то время как другие привлекут всех своей простотой.

Что касается области электричества и магнетизма, то Максвелл воздержался от решительного выбора. Это не означает, что он систематически уклонялся от всего недоступного для позитивных методов: время, посвященное им развитию кинетической теории газов, достаточно убеждает в противном. Добавлю, что хотя в своем большом труде он не развивает полного детального истолкования, но раньше он попытался дать нечто подобное – в статье, опубликованной в Philosophical Magazine. Необычность и сложность гипотез, которые он при этом должен был сделать, побудили его потом отказаться от этой попытки.

На всем протяжении его книги господствует один и тот же дух: все существенное, т. е. все, что должно остаться общим для всех теорий, выдвинуто на первый план; все, что относится лишь к специальным теориям, почти всегда обходится молчанием. Таким образом, читатель видит перед собой некоторую форму, почти лишенную содержания, форму, которая вначале производит впечатление чего-то мимолетного и неуловимого, как тень. Однако трудности, которые он вынужден преодолевать, побуждают сильнее работать его мысль, и в конце концов он начинает понимать, сколь часто искусственными были теоретические построения, которыми он прежде восхищался.

Глава XIII. Электродинамика

С нашей точки зрения, история электродинамики особенно поучительна. Ампер дал своему бессмертному труду такое название: «Теория электродинамических явлений, основанная исключительно на опыте». Он полагал, следовательно, что он не создал ни одной гипотезы; но как мы вскоре увидим, он их создал; только он сделал это, сам того не замечая. Однако эти гипотезы были замечены его преемниками, так как внимание их было привлечено слабыми местами исследований Ампера. Они создали новые гипотезы, на этот раз вполне сознательно. Однако сколько перемен произошло здесь, пока не установилась система, которая ныне считается классической, но которая, быть может, тоже еще не является окончательной! Мы сейчас это увидим.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: