Стивен Строгац - Бесконечная сила [Как математический анализ раскрывает тайны вселенной]

- Название:Бесконечная сила [Как математический анализ раскрывает тайны вселенной]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент МИФ без БК

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00100-388-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стивен Строгац - Бесконечная сила [Как математический анализ раскрывает тайны вселенной] краткое содержание

Книга будет полезна всем, кто интересуется историей науки и математики, а также тем, кто хочет понять, для чего им нужна (и нужна ли) математика.

На русском языке публикуется впервые.

Бесконечная сила [Как математический анализ раскрывает тайны вселенной] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сегодня мы не проводим различия между величиной и числом, но в древнегреческой математике оно было важным. По-видимому, оно возникло из-за напряженности между дискретным (представляемым целыми числами) и непрерывным (представляемым формами). Исторические подробности неясны, но, похоже, что где-то между Пифагором и Евдоксом, между VI и IV веками до нашей эры, кто-то доказал, что диагональ квадрата несоизмерима с его стороной [54], то есть отношение этих двух длин нельзя выразить как отношение двух целых чисел. Говоря современным языком, этот кто-то обнаружил существование иррациональных чисел [55]. Есть подозрение, что это открытие потрясло и разочаровало греков, поскольку противоречило убеждениям пифагорейцев. Если целые числа и их отношения не могут измерить даже такую несложную вещь, как диагональ квадрата, то утверждение «все есть число» оказывалось ложным. Столь обескураживающее разочарование может объяснить, почему поздние греческие математики всегда ставили геометрию выше арифметики. Числам больше нельзя было доверять. Они не годились для фундамента математики.

Древнегреческие математики поняли, что, для того чтобы описывать непрерывные величины и рассуждать о них, им нужно нечто более мощное, чем целые числа. Поэтому они разработали систему, основанную на формах и их отношениях. Она опиралась на измерение геометрических объектов – длины отрезков, площади квадратов, объемы кубов. Все это греки называли величинами. Они считали их отличными от чисел и превосходящими их.

Думаю, именно поэтому у Архимеда не было тесных отношений с числом π. Он не знал, что с ним делать. Это было странное сверхъестественное творение, куда более экзотичное, нежели любое число.

Сегодня мы считаем π числом – действительным числом, для записи которого требуется бесконечное количество знаков после запятой, – причем числом захватывающе интересным. Моих детей оно просто заинтриговало. Они часто смотрели на тарелку, висящую на стене нашей кухни, на которой цифры числа π бежали по ободку, а затем сходились по спирали к центру, уменьшаясь в размерах по мере того, как пропадали в этом водовороте. Для детей очарование заключалось в выглядящей случайно последовательности цифр без каких-либо закономерностей и повторений, продолжающейся вечно – настоящей бесконечностью на тарелке. Первые несколько цифр в бесконечном десятичном представлении числа π таковы:

3,1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749…

Мы никогда не узнаем всех цифр числа π. Тем не менее они ожидают своего открытия. На момент написания этой книги лучшие компьютеры мира вычислили 22 триллиона цифр. И все же 22 триллиона – ничто по сравнению с бесконечным количеством цифр, определяющих π. Подумайте, насколько это тревожно с философской точки зрения. Я сказал, что цифры числа π есть, но где именно? В материальном мире их нет. Они существуют в какой-то платоновской реальности вместе с абстрактными понятиями вроде истины и справедливости.

В числе π есть нечто парадоксальное. С одной стороны, оно представляет собой порядок, воплощенный в форме круга, который долгое время считался символом совершенства и вечности. С другой же стороны, π – непокорное, внешне неопрятное число, его цифры не подчиняются никаким явным правилам, по крайней мере тем, которые мы можем воспринимать [56]. Число π неуловимо и загадочно, навеки недостижимо. Столь завораживающим его делает сочетание в нем порядка и беспорядка.

По большому счету π – это дитя анализа. Оно определяется как недостижимый предел нескончаемого процесса. Но, в отличие от последовательности многоугольников, неуклонно приближающихся к окружности, или незадачливого пешехода, проходящего половины половин пути к стене, у π нет предела, который мы можем узнать. И тем не менее π существует. Вот оно, четко определенное как отношение двух длин, лежащих перед нами: длины окружности и ее диаметра. Это отношение определяет π, причем максимально ясно, хотя само число ускользает сквозь наши пальцы.

Со своими началами инь и ян число π напоминает весь анализ в миниатюре. Это портал между круглым и прямолинейным, бесконечно сложное число, баланс между порядком и хаосом. В свою очередь, анализ использует бесконечное для изучения конечного, неограниченное для изучения ограниченного, прямое для изучения кривого. Принцип бесконечности – ключ к разгадке тайны кривых, и впервые он возник здесь, в загадке π.

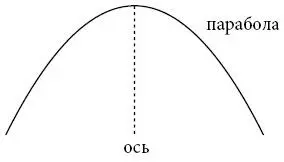

Архимед углубился в загадку кривых, снова руководствуясь принципом бесконечности, в своем труде под названием «Квадратура параболы» [57]. Парабола – это кривая, которую описывает мяч при броске или струйка воды из фонтана. На самом деле эти дуги в реальном мире можно считать параболами только приближенно. Согласно Архимеду, настоящая парабола получается при сечении конуса плоскостью [58]. Представьте себе нож, который разрезает колпак или конический бумажный стаканчик; при разрезе могут получиться разные виды кривых – в зависимости от того, под каким углом нож будет резать конус. Разрез параллельно основанию конуса образует окружность.

Если провести разрез немного наклонно, получится эллипс.

Если угол разреза будет таким же, как у самого конуса, получится парабола.

Если посмотреть на плоскость разреза, то парабола выглядит как изящная симметричная кривая. Линия симметрии называется осью параболы.

В своем труде Архимед поставил перед собой задачу вычислить площадь сегмента параболы. Говоря современным языком, сегментом параболы называется криволинейная область, лежащая между параболой и пересекающей ее прямой.

Термином «квадратура» называется определение площади какой-либо фигуры (изначально – построение квадрата, равновеликого этой фигуре), то есть поиск способа выразить ее через более простые формы – квадрат, треугольник, прямоугольник и прочие прямолинейные фигуры.

Архимед использовал потрясающую стратегию. Он представил сегмент параболы как бесконечное множество треугольных черепков, склеенных вместе, словно осколки разбитого глиняного горшка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Стивен Строгац - Бесконечная сила [Как математический анализ раскрывает тайны вселенной]](/books/1150749/stiven-strogac-beskonechnaya-sila-kak-matematicheski.webp)