Роза Мария Рос - Мир математики. т.30. Музыка сфер. Астрономия и математика

- Название:Мир математики. т.30. Музыка сфер. Астрономия и математика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Де Агостини»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9774-0682-6; 978-5-9774-0725-0 (т.30)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роза Мария Рос - Мир математики. т.30. Музыка сфер. Астрономия и математика краткое содержание

Астрономия — это целый мир, полный прекрасных образов. Эта удивительная наука помогает найти ответы на важнейшие вопросы нашего бытия: узнать об устройстве Вселенной и ее прошлом, о Солнечной системе, о том, каким образом вращается Земля, и о многом другом. Между астрономией и математикой существует особая связь, ведь астрономические прогнозы являются результатом строгих расчетов. По сути, многие задачи астрономии стало возможным решить благодаря развитию новых разделов математики.

Из этой книги читатель узнает о том, каким образом измеряется положение небесных тел и расстояние между ними, а также об астрономических явлениях, во время которых космические объекты занимают особое положение в пространстве.

Мир математики. т.30. Музыка сфер. Астрономия и математика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На момент открытия правила Тициуса — Боде были известны только планеты, указанные в таблице. Представьте себе, какой интерес научного сообщества вызвала предполагаемая планета, расположенная между Марсом и Юпитером. Другие ученые принялись за поиски следующей планеты после Сатурна. В 1781 году, вскоре после публикации правила Тициуса — Боде, британский ученый Уильям Гершель открыл Уран, удаленный от Солнца на 19,81 а. е., что было всего на несколько миллионов километров больше, чем теоретический результат в 19,6 а.е., следующий из правила. Это открытие Урана в значительной степени подтвердило корректность работ Тициуса и Боде.

На астрономическом конгрессе в немецком городе Гота в 1796 году выдающийся французский астроном Жозеф Жером Лефрансуа де Лаланд убедил коллег приняться за поиски затерянной планеты, и в 1800 году немецкий ученый Франц Ксавер фон Цах с группой из 24 астрономов, которые называли себя звездной полицией, начал тщательное наблюдение зодиакальной полосы. Фон Цах и его коллеги открыли множество астероидов (сам термин «астероид» появился позднее), однако главный приз достался астроному, не входившему в группу фон Цаха: итальянский ученый Джузеппе Пиацци 1 января 1801 года обнаружил недостающую планету, которую назвал Церерой. Эта планета располагалась на расстоянии 2,8 а. е. от Солнца. После 24 дней наблюдений Пиацци написал Боде письмо, где рассказал о своем открытии. Письмо попало в руки Боде лишь в конце марта, когда новая планета находилась так близко к Солнцу, что ее нельзя было увидеть в телескоп. Пиацци попытался определить положение этой планеты, однако в то время были известны только методы расчета круговых и параболических орбит, поэтому итальянский астроном, который не считал открытое небесное тело кометой, вычислил его круговую орбиту. После того как Церера достаточно удалилась от Солнца, Пиацци вновь начал ее поиски, однако не обнаружил планету в расчетном месте.

В это же время юный немецкий математик Карл Фридрих Гаусс работал над методом расчета эллиптических орбит по трем известным параметрам. В октябре 1801 года Гаусс получил письмо фон Цаха, в котором тот подробно описывал результаты наблюдений Пиацци и объяснял, сколь сложно вновь отыскать потерянную планету. Гаусс применил свой новый метод к полученным данным, и 7 декабря 1801 года фон Цах увидел Цереру в месте, указанном Гауссом.

Однако Церера вызывала подозрения — расчеты показывали, что она была меньше Луны. Кроме того, годом позже соотечественник Гаусса Генрих Ольберс открыл еще одно небесное тело с похожей орбитой, которое назвал Паллада, а в 1807 году — еще два: Весту и Юнону. Все они напоминали планеты, но были еще меньше, чем Церера. Гершель счел, что из-за малых размеров эти небесные тела не могут считаться планетами, и назвал их астероидами. Ввиду технических ограничений телескопов того времени обнаружить другие астероиды было невозможно, и Цереру стали считать недостающей планетой.

С возникновением астрономической фотографии ситуация изменилась, в 1900 году было известно уже 436 астероидов, и Церера лишилась статуса планеты. Сегодня мы знаем, что пояс астероидов, расположенный между орбитами Марса и Юпитера, содержит примерно 400 тысяч астероидов общей массой 4 % от массы Луны. Это не остатки какой-то планеты, разрушенной катаклизмом, как считалось ранее, а фрагменты недосформированного небесного тела.

В 1846 году был открыт Нептун, который находился на расстоянии 30 а.е. от Солнца, в то время как по правилу Тициуса — Боде расстояние должно было составлять 38,8 а. е. Таким образом, спустя более ста лет это правило стало считаться не более чем математической диковинкой, хотя именно оно было одним из главных стимулов развития астрономии с конца XVIII до начала XIX века.

Нептун: планета, открытая на бумаге

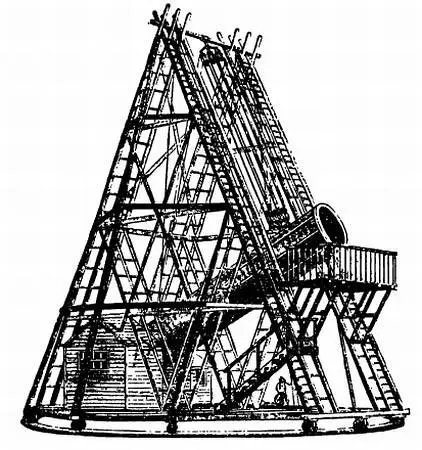

Гершель сконструировал лучший телескоп своего времени и принялся наблюдать за небосводом с таким упорством, что открытие Урана было лишь вопросом времени. Произошло это в 1781 году. Открытие Нептуна, в отличие от Урана, стало результатом не наблюдений, а математических расчетов.

Крупнейший телескоп Уильяма Гэршеляимел апертуру в 1,2 м. Его постройка длилась около 2 лет и завершилась в 1789 году.

После открытия Гершеля орбита Урана была подробно изучена. Появились таблицы, указывающие, где должна была находиться эта планета в определенные дни. Однако со временем астрономы заметили, что Уран отклоняется от вычисленной орбиты. Интерес научного сообщества к этой загадке был столь велик, что в 1842 году Гёттингенская академия наук учредила премию тому, кто решит ее.

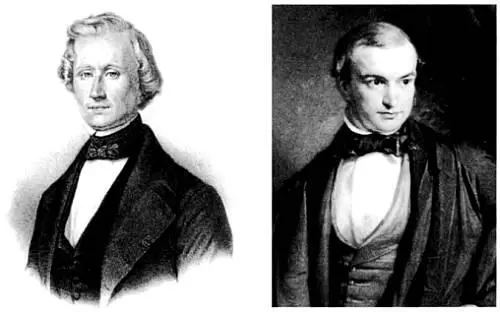

История открытия Нептуна напоминает телесериал. Два математика, авторитетный француз Урбен Жан Жозеф Леверье и молодой, никому в то время не известный англичанин Джон Куч Адамс, проанализировали небольшие отклонения Урана от расчетной орбиты и совершенно независимо друг от друга выдвинули одну и ту же гипотезу: отклонение Урана было следствием притяжения неизвестной планеты, расположенной еще дальше от Солнца. И Леверье, и Адамс указали примерно одно и то же место, где эта планета может находиться.

Литография Урбена Жана ЖозефаЛеверье (слева) и портрет юного Джона Куча Адамса.

Сегодня обоим ученым приписывают открытие последней планеты Солнечной системы.

В октябре 1843 года Адамс нашел математическое решение задачи и попросил королевского астронома Джорджа Бидделя Эйри предоставить ему самые подробные данные о движении Урана, чтобы произвести расчеты максимально точно.

В сентябре 1843 года Адамс отправил Эйри результаты своих расчетов, однако тот ими не заинтересовался и предложил Адамсу обратиться к Джеймсу Чэллису, главе Кембриджской обсерватории, чтобы тот сам обнаружил новую планету.

В конце концов Чэллис начал поиски и действительно увидел Нептун, однако не зафиксировал на нем внимание, потому что прежде всего наблюдал за изменением траектории Урана.

В сентябре 1846 года свои расчеты закончил и Леверье. Он обратился к астроному Иоганну Готтфриду Галле из Берлинской обсерватории, в распоряжении которого находились лучшие телескопы того времени. Леверье попросил Галле провести наблюдения за участком неба, в котором предположительно находится новая планета. Галле немедленно принялся за работу, и спустя пять дней, 23 сентября, планета была обнаружена совсем рядом с расчетной точкой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: