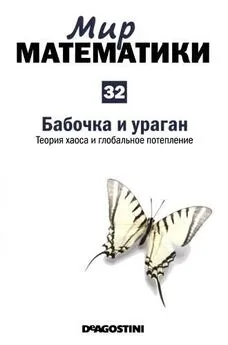

Карлос Мадрид - Мир математики. т.32. Бабочка и ураган. Теория хаоса и глобальное потепление

- Название:Мир математики. т.32. Бабочка и ураган. Теория хаоса и глобальное потепление

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Де Агостини»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9774-0682-6; 978-5-9774-0727-4 (т.32)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карлос Мадрид - Мир математики. т.32. Бабочка и ураган. Теория хаоса и глобальное потепление краткое содержание

Хаос буквально окружает нас. Солнечная система, популяции животных, атмосферные вихри, химические реакции, сигналы головного мозга и финансовые рынки — вот лишь некоторые примеры хаотических систем. Но по-настоящему удивительно то, что хаотическими могут быть простые системы, например двойной маятник. Очередной том из серии «Мир математики» рассказывает о хаосе, то есть о беспорядочном и непредсказуемом поведении некоторых динамических систем, а также о связи теории хаоса с глобальным изменением климата. Эта книга наверняка поможет читателю почувствовать очарование хаоса.

Мир математики. т.32. Бабочка и ураган. Теория хаоса и глобальное потепление - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Начнем путь к истокам теории хаоса. Нам предстоит преодолеть три реки, которые впадают в море динамических систем: это механика Ньютона, аналитическая механика Лапласа и, наконец, общая теория, задуманная Пуанкаре, который по праву станет главным героем этой главы.

В попытках понять траектории движения планет, которые наблюдал Кеплер в свой телескоп, Ньютон составил математические модели, следуя путем Галилея. Так, Ньютон сформулировал законы, связывавшие физические величины и скорости их изменения, то есть, к примеру, пространство, пройденное телом, и скорость тела или скорость тела и ускорение. Следовательно, физические законы, описывавшие динамические системы, выражались в виде дифференциальных уравнений, в которых дифференциалы служили мерами скорости изменения.

Дифференциальное уравнение — это уравнение, главной неизвестной которого является скорость изменения величины, то есть ее дифференциал или производная. И дифференциал, и производная функции описывают изменение ее значений, то есть показывают, как ведет себя функция: возрастает, убывает или остается неизменной. В наших примерах ускорение описывает изменение скорости движущегося тела, так как представляет собой отношение дифференциалов скорости и времени.

Иными словами, ускорение — это производная скорости по времени. Следовательно, ускорение характеризует изменение скорости с течением времени.

Простые решения дифференциальных уравнений, как и алгебраических, крайне редки. Аналитическая механика, появившаяся позднее, стала шагом вперед по сравнению с механикой Ньютона, поскольку была ближе к анализу, чем к геометрии.

В результате изучение физических явлений стало сводиться к поиску дифференциальных уравнений, описывающих эти явления. После того как Ньютон открыл знаменитое дифференциальное уравнение «сила равна произведению массы на ускорение», описывающее движение систем точек и твердых тел, швейцарский математик Леонард Эйлер(1707–1783) определил систему дифференциальных уравнений, описывающих движение непрерывных сред, например воды, воздуха и других потоков, в которых отсутствует вязкость. Впоследствии физик и математик Жозеф Луи Лагранж(1736–1813) изучил звуковые волны и сформулировал уравнения акустики, а Жан-Батист Жозеф Фурье(1768–1830) рассмотрел потоки распределения тепла и описал их с помощью уравнения. Математический анализ, по мнению Фурье, был так же обширен, как и сама природа.

В XVII–XIX веках физики последовательно расширяли математическую картину мира, предлагая все новые дифференциальные уравнения для изучения самых разных областей, к примеру уравнения Навье — Стокса, описывающие движение вязкой жидкости, или уравнения Максвелла, характеризующие электромагнитное поле. Всю природу — твердые тела, жидкости, звук, тепло, свет, электричество — стало возможно описать с помощью дифференциальных уравнений. Однако найти уравнения, характеризующие то или иное явление природы, и решить их — две принципиально разные задачи.

Существуют два типа дифференциальных уравнений: линейные и нелинейные.

Дифференциальное уравнение называется линейным, если сумма двух его решений также будет его решением. В линейном уравнении ни сама неизвестная функция, ни ее производная не возведены в степень, отличную от нуля или единицы. Линейные дифференциальные уравнения описывают события, в которых действие совокупности причин равно совокупному действию этих причин по отдельности. В нелинейных уравнениях, напротив, подобное соотношение между причинами и следствиями не наблюдается, и совокупность двух причин может привести к неожиданным последствиям. Как вы увидите позднее, нелинейности всегда сопутствует хаос.

* * *

НЬЮТОН И ПЕРВОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ

Самое знаменитое дифференциальное уравнение, несомненно, принадлежит Ньютону: сила равна произведению массы на ускорение. В виде символов это уравнение записывается так:

F= m∙ aгде а = dv/ dt— (ускорение есть отношение дифференциалов скорости и времени, то есть производная скорости по времени). Рассмотрим еще два простых примера:

( dy/ dx) + y= 0

Это линейное дифференциальное уравнение, однако

( dy/ dx) + y 2= 0

уже будет нелинейным, так как в этом случае неизвестная функция у возведена в степень, отличную от нуля или единицы.

* * *

Теория линейных дифференциальных уравнений довольно быстро была разработана полностью. А вот с теорией нелинейных дифференциальных уравнений все обстояло иначе, и нелинейные задачи, например уравнение колебаний маятника, решаются путем приведения уравнений к линейному виду, то есть путем устранения всех неудобных членов. Иными словами, для данного нелинейного дифференциального уравнения решалось похожее линейное дифференциальное уравнение, а полученные решения использовались как приближенные решения исходного уравнения.

Этот метод был назван методом возмущений. Вскоре стала понятна его неэффективность, однако прошло еще много времени, прежде чем нелинейным дифференциальным уравнениям стало уделяться примерно такое же внимание, что и линейным.

Одной из нелинейных задач, не дававших покоя физикам и математикам с XVII века, была задача небесной механики, связанная с моделированием Солнечной системы — задача n тел. Необходимо определить траекторию движения в пространстве для n тел разной массы, взаимодействующих по закону тяготения.

Несмотря на простую формулировку, решить эту задачу совсем не просто. Ньютон решил геометрически задачу двух тел для двух сфер, движущихся под действием взаимного притяжения, и привел решение в «Математических началах натуральной философии». В 1734 году Даниил Бернулли (1700–1782) привел аналитическое решение этой задачи в статье, удостоенной премии Французской академии наук, а во всех подробностях задача была рассмотрена лишь в 1744 году Эйлером, в труде «Теория движения планет и комет».

Портрет Эйлера.

«Читайте, читайте Эйлера — он учитель всех нас!»

(Пьер-Симон Лаплас)* * *

НЕЛИНЕЙНОЕ УРАВНЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ МАЯТНИКА

Если обозначить через θугол наклона маятника относительно вертикали, то нелинейное дифференциальное уравнение колебаний маятника будет записываться так: d 2 θ/ dt 2+ sin θ = 0.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Йэн Стюарт - Укрощение бесконечности. История математики от первых чисел до теории хаоса [litres]](/books/1087255/jen-styuart-ukrochenie-beskonechnosti-istoriya-matema.webp)