Евгений Вельховер - Иридодиагностика

- Название:Иридодиагностика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Медицина

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Вельховер - Иридодиагностика краткое содержание

Иридодиагностика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Рис. 14. Флоккулы пигментной каймы зрачка.

Флоккулы проявляются клинически двумя вариантами: утолщенными компактными бугорками пигментной каймы, выступающими в просвет зрачка, и отростками, свисающими в форме сосулек в область зрачка и перемещающимися при движении глаза и зрачковых реакциях. При отростчатой форме флоккул возможны их кистовидная дегенерация, отрыв от материнской основы и свободное перемещение в камерной жидкости [Шульгина Н. Б., 1966, 1974].

К категории весьма частых аномалий развития мезодермальной ч асти радужки относится остаточная зрачковая сосудистая мембрана.

На 3-м месяце внутриутробной жизни человеческого зародыша формируется сосудистая сумка хрусталика. В ее развитии принимают участие передние цилиарные и длинные задние цилиарные артерии (малый артериальный круг радужки), а также артерия стекловидного тела. На 8-м месяце внутриутробной жизни эмбриональная сосудистая система редуцируется, однако очень часто удается найти ее следы.

В одних случаях эти следы имеют вид нежных игольчатых или звездчатых отложений на передней капсуле хрусталика, изолированных друг от друга. Отложения обычно коричневого цвета или цвета стромы радужки. Гистологическими исследованиями доказано, что они являются расплющенными отростчатыми меланофорами, сопровождающими сосудистые мембраны в антенатальный период развития. В других случаях элементы остаточной зрачковой мембраны обнаруживаются в форме тонких нитей серого цвета, отходящих от малого артериального круга радужки, перекидывающихся через зрачковое отверстие и прикрепляющихся на каком-то другом участке малого круга кровообращения. Эти нити иногда бывают настолько тонки, что их можно уловить лишь при сильном освещении. Иногда на нитях подобно бусинкам расположены комочки окрашенной мезодермальной ткани.

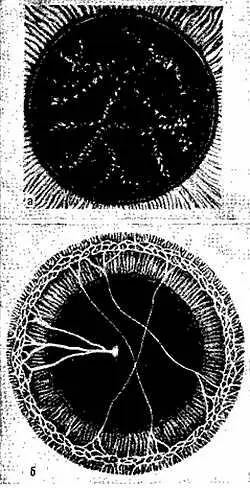

В некоторых случаях остатки зрачковой мембраны имеют вид довольно толстых тяжей, напоминающих трабекулы радужки. Изредка они заканчиваются свободно, выступая в просвет передней камеры, а иногда прикрепляются к передней капсуле хрусталика (рис. 15).

Рис. 15. Варианты структуры остаточной зрачковой мембраны.

а— отросчатые меланофоры на передней капсуле хрусталика; б— тяжи мембраны, перекидывающиеся через зрачок и прикрепляющиеся к передней капсуле хрусталика.

Характеризуя аномалии развития радужки, нельзя не коснуться 2 вариантов врожденных нарушений цвета ткани. К ним относится гиперпигментация мезодермальной основы радужки — меланоз и врожденное отсутствие пигмента, наблюдающееся при альбинизме. Как уже указывалось, цвет радужки связан с наличием в ее строме пигментных клеток — меланоцитов.

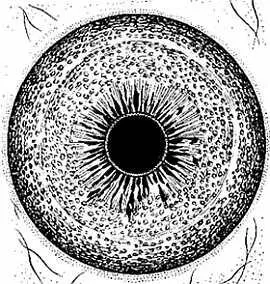

Врожденный меланоз характеризуется триадой симптомов: пигментация склеры в форме аспидных зон, темно-аспидный цвет глазного дна и темная окраска радужки. Врожденный меланоз может быть как одно-, так и двусторонним. Последний вариант встречается значительно реже. Усиление меланоза может отмечаться в раннем детстве, но у взрослых врожденная пигментация становится стабильной. Характерной особенностью врожденного меланоза, отличающей его от гиперпигментации радужки приобретенного характера, является сглаженность рельефа мезодермы радужки. Поверхность ткани представляется довольно ровной, имеет бархатистый вид, усеяна множественными скоплениями пигмента бородавчатого типа (рис. 16).

Рис. 16. Радужка при врожденной меланозе.

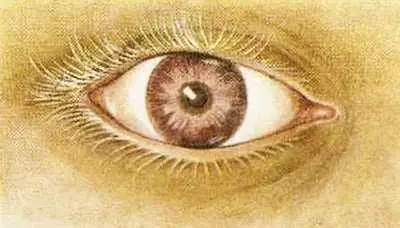

Альбинизм, или врожденная лейкопатия, связан с отсутствием в меланоцитах радужки пигмента, что обычно сочетается с обесцвечиванием всего сосудистого тракта глаза, волосяного покрова головы, бровей, ресниц. Процесс, как правило, является двусторонним. Альбинизм наследуется по аутосомнорецессивному типу или возникает в результате эндокринных расстройств, воздействия на плод инфекционных и токсических факторов.

Радужка у альбиносов выглядит серовато-красной, просвечивает, пропуская через себя поток света, что вызывает весьма тягостное ощущение светобоязни. Зрачок светится красным светом (рис. 17, см. вклейку). Крайняя степень альбинизма проявляется в полной апигментации.

Рис. 17. Радужка при альбинизме.

В качестве дополнительной информации, полезной для иридодиагностов, которым нередко приходится встречаться с пороками развития радужки, следует сказать, что некоторые аномалии благодаря достижениям микрохирургии в офтальмологии, лазерным вмешательствам, контактной оптической коррекции устранимы или в известной мере корригируются.

В частности, назначая альбиносам в качестве защитных светофильтров контактные линзы, в которых имитирована окрашенная радужка со зрачковым отверстием, можно не только добиться косметического эффекта, но в известной степени умерить светорассеяние и улучшить зрение. То же самое относится к коррекции аниридии. При отсутствии указанных возможностей могут быть использованы обычные светозащитные или дырчатые очки.

Врожденную колобому радужки, поликорию, можно ликвидировать путем иридопластики. Возможен также другой вид помощи этим больным — назначение ношения контактной линзы с имитацией на ней рисунка радужки соответственно расположению дефекта в ткани ириса. Контактной линзой при этом можно корригировать имеющуюся у пациента аномалию рефракции.

Устранение толстых тяжей остаточной зрачковой мембраны, закрывающих зрачковое отверстие и снижающих тем самым зрение, возможно как микрохирургическим путем, так и путем аргонлазеркоагуляции.

Помимо врожденных аномалий радужки, каждый специалист, занимающийся иридодиагностикой, должен быть хорошо знаком с рядом хронических патологических состояний, относящихся к категории дистрофических, вызванных иннервационными нарушениями и дизгенетическими расстройствами. К таким заболеваниям относится эссенциальная прогрессирующая мезодермальная дистрофия радужки. В отношении этиологии заболевания до настоящего времени единой точки зрения не имеется: предполагаются эмбриональный дизгенез мезодермальной ткани переднего отрезка глазного яблока и наследственная неполноценность симпатической нервной системы, что вызывает нарушение трофической иннервации иридоцилиарной области.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: