Евгений Вельховер - Иридодиагностика

- Название:Иридодиагностика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Медицина

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Вельховер - Иридодиагностика краткое содержание

Иридодиагностика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

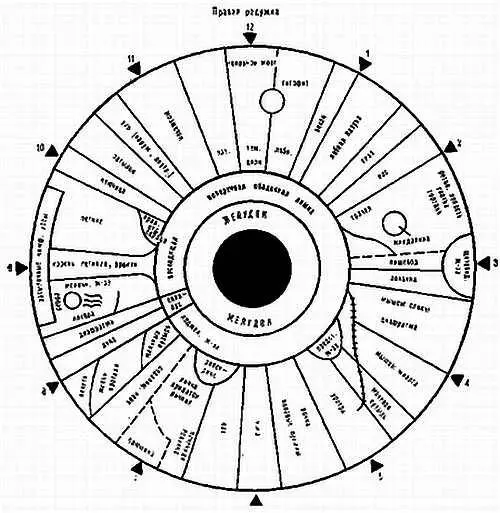

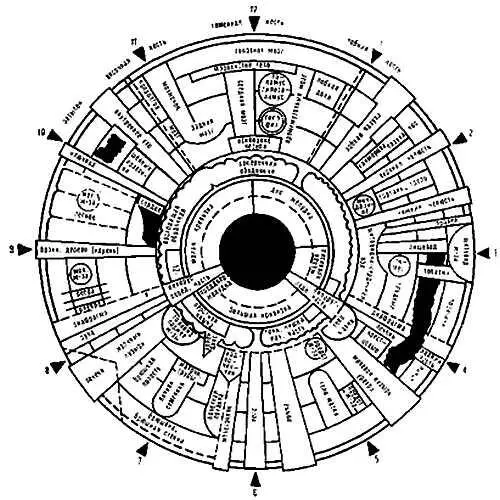

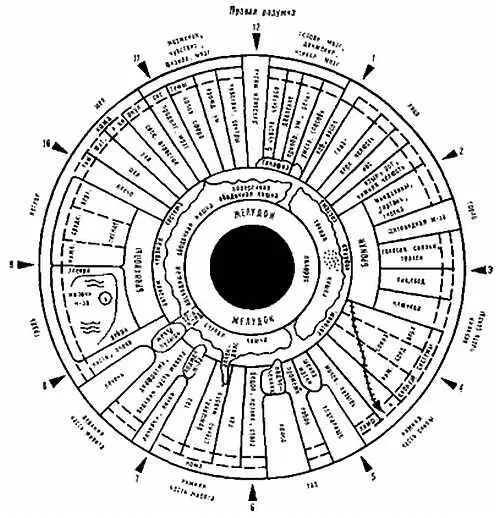

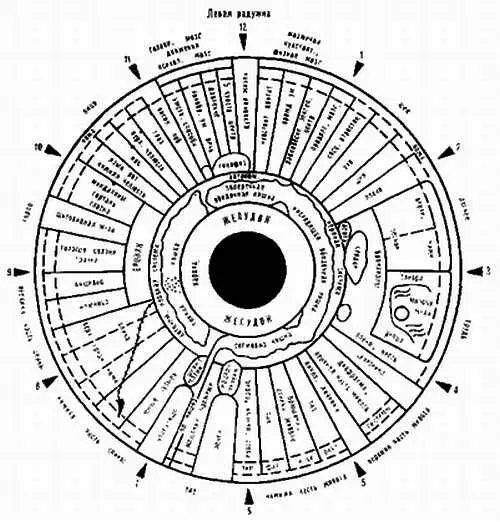

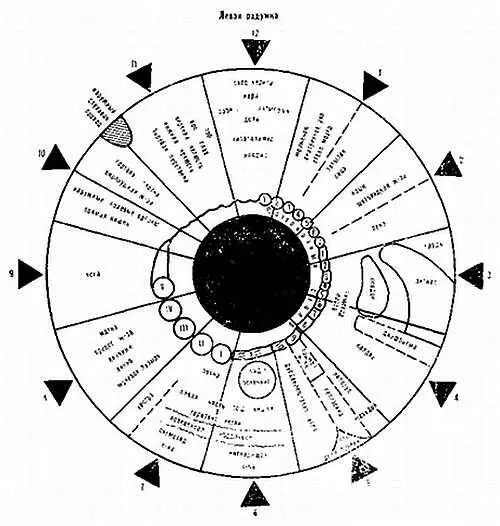

В настоящее время известно более 23 схем проекционных зон радужки глаза, используемых в иридодиагностике. Наиболее распространенными из них являются схемы F. Vida и J . Deck (1954), G ü nter (1959) и В. Jensen (1964) (рис. 42–44).

Рис. 42. Схема проекционных зон тела человека на радужке [Vida F., Deck J ., 1954].

Рис. 43. Схема проекционных зон тела человека на радужке (Gűnter К., 1059).

Рис. 44. Схема проекционных зон тела человека на радужке [ Jensen В., 1964].

В схеме В. Jensen , часто применяемой иридологами, достаточно подробно и точно отражены отдельные органы и системы человеческого организма, спроецированные на радужке. Однако некоторые мозговые зоны, расположенные в секторах «11–12-1», трактуются автором с идеалистических позиций, которые не могут быть приемлемы в современной материалистической медицине. Поэтому мозговые зоны в понимании В. Jensen нужно рассматривать с определенной коррекцией. Согласно этой коррекции, а также учитывая опыт ведущих иридологов и наш собственный, проекционные зоны «давление», «приобретенный ум», «речь», «умственные способности» топически следует относить к лобной доле мозга, зоны «чувствительные центры», «духовная жизнь», 5 «чувствительных центров» — к теменной доле, зоны «половая сфера», «равновесие» и «эпилептический центр» — к мозжечку.

Большая часть из существующих схем принципиально очень близки между собой, хотя и предложены различными исследователями. В основе каждой из них лежат топографические взаимоотношения, установленные в свое время J . Peczeli . В них отмечается большое сходство в расположении важнейших зон проецирования, хотя необходимо отметить, что имеются и расхождения в топографии некоторых органов, на что справедливо указывают оппоненты иридодиагностики. Однако эти различия незначительны и не принципиальны. Во всяком случае они не превышают различий в топографии корковых проекционных полей, открытых F . I . Call (1825), К. Brodmann (1909), К. Economo (1926) и другими учеными и считающихся классическими в современной неврологии.

Согласно нашим данным, наиболее достоверными проекциями на радужке являются зоны головного мозга, легких, сердца, почек, печени, желудка и кишечника. В. Jensen (1984) заявляет, что предложенная им схема на 80 % соответствует действительности. Возможно, что эта цифра и недалека от истины, но требуются все новые и новые исследования для доказательства подлинности проекционных зон на радужке. Неверной, к примеру, представляется проекция позвоночного столба, расположенная на радужке в нижнемедиальном квадранте. Скорее всего проекционной зоной позвоночника является автономное кольцо или брыжжи радужки. Многое в иридологии нуждается в верификации и доскональной проверке.

При рассмотрении топографических схем обращает на себя внимание наличие «белых полей», в зоне желудка и двенадцатиперстной кишки. Указанные участки относятся к малоизученным и анализируются иридологами в общих чертах. Учитывая это обстоятельство, мы провели специальные исследования по установлению более детальных проекций желудка и двенадцатиперстной кишки на радужке. С этой целью в клинике госпитальной хирургии и в лаборатории иридодиагностики Университета дружбы народов им. П. Лумумбы было обследовано 205 больных с различной патологией желудка и двенадцатиперстной кишки, диагноз которых был точно верифицирован на основании клиниче ских, рентгенологических, гастроскопических данных, а также в процессе выполнения хирургических вмешательств и дальнейших морфологических исследований резецированных тканей. В результате этих исследований была выработана схема проекционных зон желудка и двенадцатиперстной кишки на радужке, представленная на рис. 45.

Рис. 45. Схема проекционных зон желудка и двенадцатиперстной кишки на радужке [Вельховер Е.С., 1979].

Не все иридодиагносты согласны видеть проекцию желудочное кишечного тракта в зрачковом поясе радужки, (ФИО неразборчиво) (1974) и Bourdiol R. (1975) отвергают представительство каких-либо органов внутри зрачкового пояса. Оставляя его пустым (?), т. е. висцероинтактным, они «опускают» представительства желудка и кишечника в нижние отделы цилиарного пояса. Bourdiol R. указывает, что поводом для такого решения послужили его наблюдения над больными с амебиазом, заболеванием, поражающим толстый кишечник и печень. Осмотрев более тысячи больных с амебиазом, автор не обнаружил у них знаков в зрачковом поясе, а нашел изменения в нижнем секторе радужки в виде треугольника, основанием, обращенным к периферии. Этот «амебный треугольник» заставил Bourdiol R. пересмотреть существующие схемы и предложить взамен собственную (рис. 46).

Рис. 46. Схема проекционных зон тела человека на радужке [Bourdiol R., 1975].

Не разделяя точку зрения автора о проекции желудочно-кишечного тракта на радужке, мы тем не менее приводим его схему, непривычную и чаще всего неприемлемую для подавляющего большинства специалистов. Делаем мы это ради одной цели — сохранить полноту и объективность в изложении сложных и порой противоречивых материалов, которыми изобилует на сегодняшний день иридодиагностическая методика.

При изучении адаптационно-трофических изменений радужки под влиянием лечения нас особо интересовали церебрально-вегетативные сдвиги, определяемые по интенсивности реакции зрачков на свет. С этой целью до и после лечения производилось фотографирование радужки при сильном освещении — 3-я ступень фоновой яркости и энергии вспышки на щелевой фотолампе. Фиксация взгляда больного и, следовательно, условия для изучения реакции зрачков на свет во время первого и второго фотографирования были идентичными, что обеспечивалось точным выведением светового блика в центр зрачка. Интенсивность фотореакций зрачков до и после лечения рассчитывалась по горизонтальному размеру правого и левого зрачков (биомикроскопия, 36-кратное увеличение). Уменьшение размера зрачка в процессе лечения свидетельствовало об относительном усилении функции сфинктера зрачка и иннервирующих его парасимпатических ветвей глазодвигательного нерва. Увеличение размера зрачка указывало на относительное усиление функции дилататора зрачка и связанных с ним симпатических центров и ветвей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: