Евгений Вельховер - Иридодиагностика

- Название:Иридодиагностика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Медицина

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Вельховер - Иридодиагностика краткое содержание

Иридодиагностика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

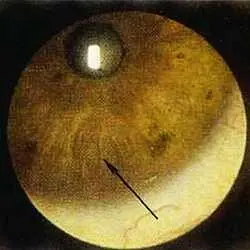

Рис. 141. Симптом «трапеции» при окклюзии камнем нижней трети правого мочеточника (правый глаз).

Больной П., 50 лет. Диагноз: пиелонефрит, мочекаменная болезнь. Ув. 2.

При гидронефрозе мы наблюдали концентрацию наиболее грубых знаков радужки. Гигантские и гроздевидные лакуны, утолщенные трабекулы, шлаки и симптом разволокнения встречались в 100 %, пигментные пятна — в 50 % случаев. Строма радужки в проекционной зоне почки резко трансформировалась, приобретая вид большого грецкого ореха с частично расколотой скорлупой. Периферию почечной зоны занимали дугообразные утолщенные балки, центр — лакуны с переплетенными трабекулами на дне (рис. 142). Этот названный нами симптом надтреснутого ореха отмечался у всех 8 больных с гидронефрозом. Приведем одно из таких наблюдений.

Рис. 142. Схематическое изображение симптома «надтреснутого ореха» в проекционной зоне левой почки.

Б-ной Б., 51 год.Клинический диагноз: левосторонний нефункционирующий гидронефроз III стадии. По данным параклинических исследований: левая почка увеличена в размерах, не функционирует; ренографически — афункционирующая кривая, сканографически — отсутствие визуализации; на аортограмме — ангиографическая картина отсутствия почечной паренхимы кистозно перерожденной левой почки. После произведенной левосторонней нефрэктомии обнаружено: левая почка увеличена в размерах (15х10х10 см), тугоэластической консистенции, наполнена жидкостью, флюктуирует; лоханка значительно расширена, паренхима истончена до 0,2–0,5 см.

На иридограмме слева выявляется симптом надтреснутого ореха, характерный для гидронефрозной почки (рис. 143, см. вклейку).

Рис. 143. Симптом «надтреснутого ореха» при гидронефрозе (левый глаз).

Больной В., 51 год. Диагноз: левосторонний нефункционирующий гидронефроз III стадии. Ув. 4.

При раке почки из иридологических знаков превалировали мелкие пигментные пятна (100 %), а также утолщенные трабекулы, лакуны и разволокнения (80 %). Интересен тот факт, что у половины больных строма радужки на стороне опухоли была более тусклой и темной, у другой половины — без особенностей. У 4 больных из 7 автономное кольцо в проекционной зоне почки оказалось разорванным. Следует отметить, что четких иридологических тестов для диагностики онкологических заболеваний не существует. На сегодняшний день по комплексу общих и локальных знаков радужки примерно у 30–40 % онкологических больных можно только заподозрить, но не диагностировать наличие опухолевого процесса.

При ренальной гипертензии никаких характерных знаков радужки не наблюдалось. Несколько чаще (90 %) обнаруживали шлаки, с частотой от 40 до 65 % —лакуны, симптом разволокнения, утолщения и извитости трабекул. Редко регистрировали адаптационные дуги (30 %) и пигментные пятна (25 %).

В целом адаптационно-трофические изменения в проекционной зоне почек на радужке были найдены у всех 118 больных с заболеваниями почек. Это свидетельствует об информативности и действенности иридоневральных (соматоневрологических) связей. Исследования показали, что наименее выраженные хроматические и структурные изменения на радужке выявляются при ренальной гипертензии и пиелонефрите, более грубые — при гидронефрозе и раке почки (рис. 144).

Рис. 144. Частота обнаружения пигментных и структурных изменений в проекционной зоне почки на радужке при различных заболеваниях почек (в процентах).

ПИ— пиелонефрит; МИ— мочекаменная болезнь; РГ— ренальная гипертензия; ГН— гидронефроз; РП— рак почки. 1— пигментные изменения, 2— структурные изменения.

Проводя сопоставления между наиболее информативными данными ренографии и сканирования почек, с одной стороны, и результатами иридодиагностики — с другой, мы решили не просто констатировать факт совпадения диагноза при использовании этих методик, а с учетом глубины патологических нарушений в почках предусмотреть для каждой методики дифференцированную оценку поражения по трем степеням (I, II, III). С помощью такого анализа можно более тонко определить иридоренографические и иридосканографические корреляции (рис. 145).

Рис. 145. Соотношение иридоренографических ( А) и иридосканографических (Б) совпадений при диагностике почечных заболеваний (в процентах).

И=Р, И=С— полное совпадение иридологических и реносканографических данных;

И<���Р, И<���С— иридологические изменения выражены слабое реносканографических;

И>Р, И>С— иридологические изменения выражены сильнее реносканографических;

И — О— наличие иридологических изменении при отсутствии реносканографических.

Выяснилось, что полное совпадение по всем степеням иридологических данных с показателями ренографии отмечается у 59,5 %, с показателями сканирования почек — у 56,3 % больных. Совпадение результатов применения обеих методик, при котором знаки иридодиагностики выражены слабее изотопных диагностических показателей, наблюдается в 28,6—34,4 % случаев. Реже, в 3,1–4,8 % случаев, обнаруживается превалирование иридологических изменений над изменениями ренографии и сканографии почек. В отдельных наблюдениях, не превышающих 7 % случаев, патологические знаки радужки в проекционной зоне почек сочетаются с нормальными данными изотопных исследований.

В целом идентичность иридоренографических показателей достигает 92,9 %, иридосканографических — 93,8 %.

При сравнении иридологических и лабораторных данных особое внимание было обращено на три показателя: содержание креатинина и мочевины в крови и белка в моче. По принятым методикам верхняя граница нормы для креатинина у мужчин составляла 0,115 ммоль/л, у женщин — 0,097 ммоль/л; для мочевины — 8,33 ммоль/л. Превышение этих показателей или появление белка в моче принято считать патологическим признаком, говорящим о нарушении азотистого или белкового метаболизма. На рис. 146 представлена частота обнаружения этих патологических признаков в крови у больных с ренальной патологией.

Из приведенных материалов явствует, что диагностическая ценность «мочевинного теста» в распознавании заболеваний почек весьма ограничена, за исключением ренальной гипертензии, при которой высокое содержание мочевины в крови регистрируется в 60 % случаев. Большую информацию дают результаты анализа мочи на белок, особенно у больных с тяжелой почечной патологией. При раке почки протеинурия выявляется в 80 %, при гидронефрозе — в 75 %, при пиелонефрите — в 80 % случаев. Не менее важным представляется исследование креатинина в крови. Однако редкое число патологических находок при гидронефрозе (25 %) и не очень частое при раке почки и ренальной гипертензии (60–66 %) не позволяет отнести креатининовую пробу к разряду неоспоримо специфических для почечной патологии, как об этом пишут A. Simon, D. Worthen, J. Mitas (1979).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: