Светлана Подымова - Болезни печени

- Название:Болезни печени

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Подымова - Болезни печени краткое содержание

Освещены вопросы этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, лечения всех важнейших очаговых и диффузных заболеваний печени. В соответствии с современными достижениями медицины значительно переработаны главы о вирусных гепатитах, аутоиммунных заболеваниях печени, алкогольной болезни, порфириях, амилоидозе печени и беременности, болезнях сосудов печени, введена глава «Неалкогольный стеатогепатит». Рассмотрены также поражения печени при хронических инфекциях, заболеваниях органов кроветворения, кровообращения, нарушениях обмена веществ, при действии лекарств и токсинов; заболевания печени у новорожденных и детей. Большое внимание уделено современной диагностике и индивидуализации терапии.

Для терапевтов, гастроэнтерологов, хирургов, инфекционистов, педиатров, научных работников.

Болезни печени - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

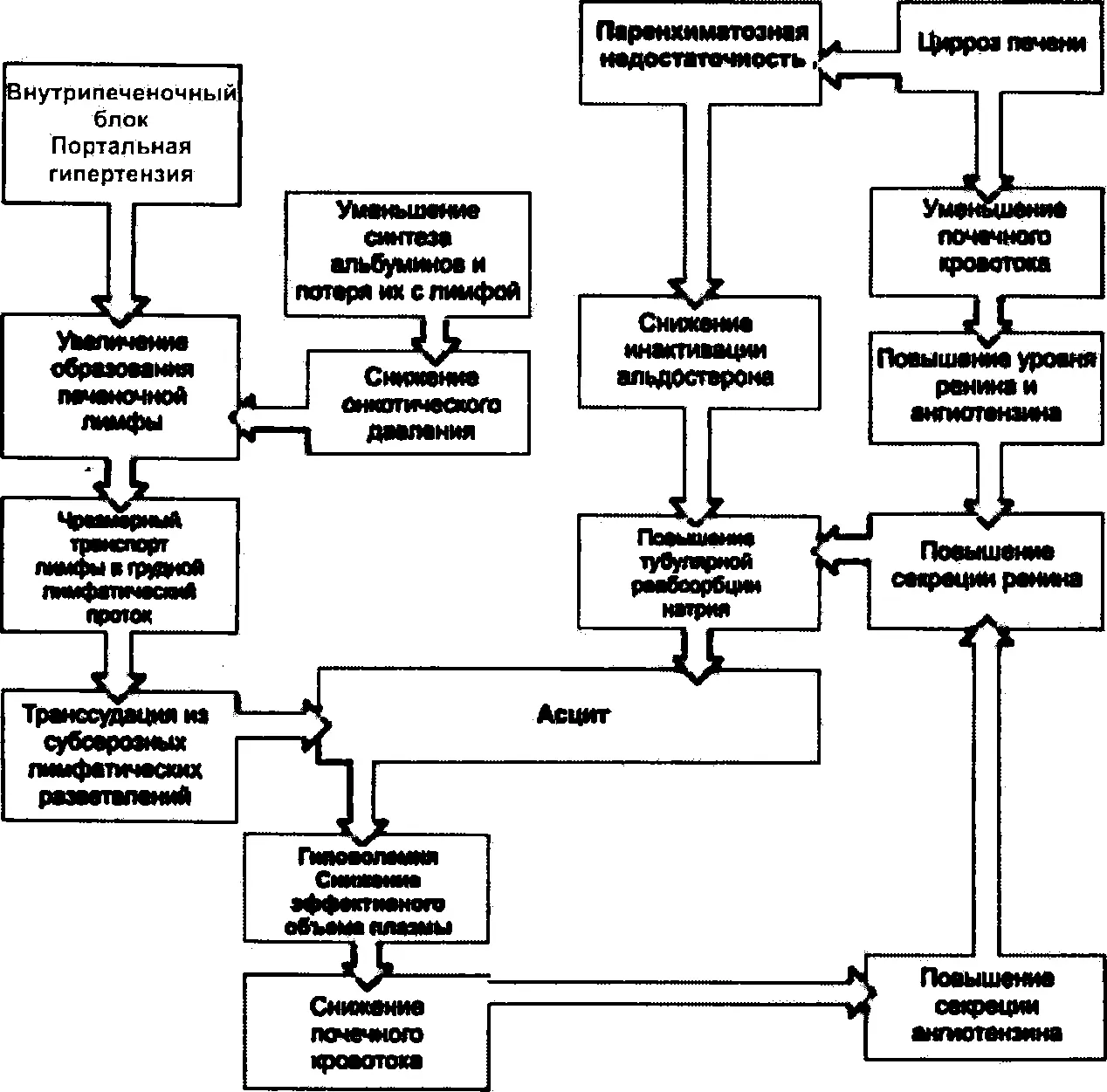

Рис. 26. Механизм асцита при циррозе печени.

Диагностика

Наряду с современными методами диагностики заболеваний печени для уточнения природы асцита используют ультразвуковую допплерографию с оценкой кровотока по портальной, печеночной и селезеночной венам; в отдельных случаях прибегают к лапароскопии с биопсией печени или брюшины.

В последнее десятилетие у всех пациентов с впервые выявленным асцитом, особенно при подозрении на опухолевый процесс, спонтанный бактериальный перитонит, считается обязательным проведение диагностического парацентеза.

Диагностический парацентез выполняют в стерильных условиях иглой диаметром до 1,5 мм. Под местной анестезией производят прокол в правом нижнем углу живота и извлекают до 50 мл жидкости. Ее направляют на цитологическое, биохимическое исследование и посев. Непосредственный посев асцитической жидкости необходим, чтобы избежать ложноотрицательных результатов при микроскопии из–за небольшого содержания микробных клеток в асцитической жидкости. Существенное значение для диагностики имеет оценка характера перитонеальной жидкости (геморрагическая, хилезная), определение в ней содержания белка, альбумина, лейкоцитов и эритроцитов. Концентрация большинства веществ в асцитической жидкости соответствует таковым в норме. Повышенное содержание амилазы указывает на панкреатическую природу асцита, высокое содержание гликозаминогликанов характерно для мезотелиомы. Определение градиента между содержанием альбумина в сыворотке крови и асцитической жидкости – один из важных показателей для определения причины асцита.

Подробно об этом см. главу 37.

Лечение

Больной с асцитом в стационаре соблюдает режим и получает диету с ограничением пищевого натрия до 2 г в сутки. Обычно при этих условиях в течение недели удается наметить тактику дальнейшего ведения и определить, нуждается ли больной в диуретиках. Диуретики не показаны, если больной за это время потерял более 2 кг массы тела. При потере массы до 2 кг в течение последующей недели назначают спиронолактоны и только при отсутствии положительного диуреза применяют натрийуретики.

Диуретики, применяемые у больных циррозом печени с асцитом, по механизму действия разделяют на салуретики и калийсберегающие диуретики.

Салуретики (петлевые диуретики) уменьшают реабсорбцию ионов натрия и хлора на уровне восходящего сегмента петли Генле и проксимального сегмента дистального канальца почек; при этом в меньшей степени, но тоже угнетается реабсорбция калия. Применение натрийуретиков может вести к гипохлоремическому алкалозу. К натрийуретикам относятся производные тиазидового ряда, содержащие сульфонамидную группу, – гипотиазид, хлортиазид (1 таблетка содержит 25 или 100 мг), фуросемид (лазикс), таблетка содержит 40 мг, а ампула – 2 мл 1% раствора, бринальдикс и этакриновая кислота (урегит) в таблетках по 50 мг.

Одновременно с натрийуретиками обязательно назначают препараты калия или антагонисты альдостерона.

Калийсберегающие (дистальные) диуретики действуют слабее в отношении натрийуреза, но угнетают секрецию калия в дистальных канальцах и поэтому дают калийсберегающий эффект. К этой группе относятся антагонисты альдостерона – спиронолактон (альдактон, верошпирон) и производные птеридина – триамтерен и амилорид.

При снижении функции почек и надпочечников в связи с опасностью гиперкалиемии эти средства применяют в комбинации с калийдиуретическими агентами.

Общие принципы диуретической терапии. При заболеваниях печени вначале назначают самую маленькую дозу диуретиков, дающую наименьшие побочные эффекты. Второй важный принцип лечения асцита – обеспечение медленного нарастания диуреза, не угрожающего потерей больших количеств калия и других жизненно важных метаболитов.

При приеме диуретиков необходимо контролировать следующие показатели:

■ массу тела.

■ окружность живота.

■ суточный объем мочи.

■ нервно–психический статус.

■ показатели сыворотки крови (креатин, натрий, калий).

Доза диуретиков подбирается под контролем массы больного. У пациентов с асцитом без периферических отеков диуретики назначают в такой дозе, чтобы потеря массы тела составляла 500–750 г в сутки; потеря массы тела меньше 300 г в сутки является показателем неэффективности терапии.

При отсутствии положительного диуреза у больного на постельном режиме и бессолевой диете назначают альдактон в дозе 150–200 мг/сут, через 7–10 дней дозу снижают до 100–150 мг/сут с последующим назначением поддерживающих доз (75–100 мг/сут) в течение месяцев и лет.

Больным с респираторным алкалозом и метаболическим ацидозом, обычно при декомпенсированном циррозе с выраженной печеночно–клеточной недостаточностью, назначают меньшие дозы антиальдостероновых препаратов, начиная с 50–75 мг/сут с учетом функционального состояния печени. Отсутствие эффекта при применении антикалийдиуретических препаратов является показанием к назначению мочегонных тиазидового ряда (фуросемида – лазикса) в дозе 40 мг/сут. Препарат назначают через день или 2 дня подряд с последующим 3–4–дневным перерывом. Его прием сочетают с альдактоном по 100 мг/сут или хлоридом калия по 4–6 г/сут. По достижении выраженного диуретического эффекта и исчезновения асцита переходят на альдактон в поддерживающих дозах 75 мг/сут и фуросемид в дозе 40–20 мг 1 раз в 10–14 дней. Триамтерен целесообразно назначать при метаболическом алкалозе, вызванном другими диуретиками.

Если диурез ниже оптимального, то дозу салуретиков повышают или назначают более сильные либо другие препараты из тех же групп, например триампур в таблетках, содержащих 25 мг триамтерена, обладающего калийсберегающим свойством, и 12,5 мг дихлотиазида, сильного салуретика.

Комбинированная терапия асцита включает применение препаратов, улучшающих обмен печеночных клеток, и внутривенное введение белковых средств. В клинической практике лучше использовать нативную концентрированную плазму и 20% раствор альбумина. Терапия белковыми препаратами способствует повышению содержания альбумина и коллоидно–осмотического давления плазмы. Разовая доза концентрированной нативной плазмы 125–150 мл, на курс – 4–5 переливаний. Полученный из донорской или плацентарной крови 20% раствор альбумина вводят в разовой дозе 100 мл, на курс – 5–8 переливаний.

Осложнения. Гипокалиемия является самым частым осложнением, связанным с избыточным удалением калия из организма. Опасность гипокалиемии уменьшается при дополнительном приеме внутрь калия или антикалийуретических препаратов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: