Михаил Супотницкий - Биологическая война (Часть 3)

- Название:Биологическая война (Часть 3)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Кафедра, Русская панорама

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-93165-328-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Супотницкий - Биологическая война (Часть 3) краткое содержание

Часть 3. Частная неправильная эпидемиология.

Биологическая война (Часть 3) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При легком течении болезни синдром интоксикации выражен умеренно. Температура тела нормальная или субфебрильная. К концу 2–3 нед сз руп отторгается с образованием (или без него) гранулирующей язвы. После ее заживления остается плотный рубец. Легкое течение болезни завершается выздоровлением.

При средней тяжесть и тяжелом течении болезни отмечаются недомогание, разбитость, головная боль. К концу вторых суток температура тела может повыситься до 39–40 °C, нарушается деятельность сердечно-сосудистой системы. При благоприятном исходе болезни через 5–6 сут температура критически снижается, происходит обратное развитие общих и местных симптомов, отечность постепенно уменьшается, лимфатенит исчезает, струп отпадает к концу 2–4 нед, гранулирующая язва заживает с образованием рубца. Тяжелое течение кожной формы может осложняться развитием сибиреязвенного сепсиса и и мет о неблагоприятный исход. Тяжесть течения заболевания не предопределяется величиной карбункула и зависит обычно от его локализации и величины отека. В некоторых случаях кожная форма болезни протекает без повышения температуры тела (см. рис. 3.12).

Легочная форма сибирской язвы при аспирационном заражении спорами В. anthracis протекает, как правило, чрезвычайно остро. Вскоре после внедрения возбудителя — в среднем через 2–3 сут, а иногда уже через несколько часов, начинается первая кратковременная фаза поражения (длится от нескольких часов до 1–2 сут), проявляющаяся «гриппозными» симптомами ( первая фаза болезни ): общим недомоганием, головной болью, мышечными болями, слезотечением, насморком, охриплостью голоса и кашлем. Во второй фазе происходит бурное нарастание интоксикации, в результате чего наступает резкое ухудшение состояния больного: беспокоят выраженная слабость, разбитость, боли и стеснение в груди; усиливаются насморк и кашель; температура тела повышается до 39–41 °C, и возникает сильный озноб. При болезненном, а порой мучительном кашле отделяется вначале пенистая серозная мокрота, затем в мокроте появляется все больше слизи и прожилок крови. Количество мокроты увеличивается, она быстро густеет на воздухе. В случае примеси большого количества крови мокрота становится похожей на «малиновое желе».

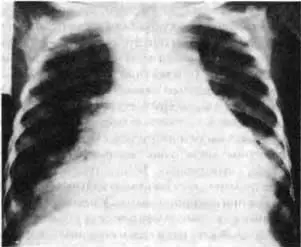

Данные медицинского осмотра обычно являются неспецифическими. Рентгенограмма грудной клетки обычно без инфильтратов, но можно наблюдать расширение средостения с выпотом в плевральную полость, который может быть геморрагическим (рис. 3.14).

Рис. 3.14. Рентгенограмма при легочной сибирской язве. На рентгенограмме выраженное расширение медиастинальных узлов при отсутствии признаков первичной пневмонии. По A. I. Braude et al. (1986)

В легких могут определяться очаги притупления, прослушивается обилие разнообразных влажных хрипов (особенно в прикорневой зоне и нижних отделах). Нередко в плевральных полостях обнаруживается жидкость. Может развиться гиперкардиум. Накопление жидкости в плевральных полостях и полости перикарда бывает обусловлено блокированием лимфоотгока через пораженные лимфатические узлы средостения. Накапливаясь в большом количестве, жидкость создает механическое препятствие дыханию и сердечной деятельности.

В конце второй фазы болезни, которая в среднем длится 1–2 сут, выявляются жалобы больных на боли в груди, кашель, одышку, сильную слабость и тревогу. Кожа и видимые слизистые оболочки бледны, отмечается тахикардия, температура тела держится на уровне 38–40 °C и выше.

Третья фаза болезни характеризуется, кроме описанных выше признаков, быстрым нарастанием сердечной и сосудистой недостаточности, появлением более выраженных, чем во второй фазе, симптомов отека легких и олигурией, что связано с усилением общей интоксикации. В предагональном и агональном периодах — выраженный цианоз, одышка, отечность, сознание не нарушается. При явлениях легочно-сердечной недостаточности больные, как правило, умирают. Плохим прогностическим признаком является снижение незадолго перед смертью температуры тела больного до нормальной или субнормальной, сопровождающееся улучшением самочувствия, не адекватным действительному состоянию больного. Длительность третьей фазы — не более 12 ч, а всех трех фаз — от 2 до 5 сут. Эти сроки зависят от интенсивности терапевтических воздействий на организм больного и его сопротивляемости.

При типичном течении развитие первичной желудочно-кишечной (кишечной ) разновидности сибирской язвы может быть подразделено на 3 фазы, хотя их не всегда можно выделить из-за быстрого и тяжелого течения болезни.

Для первой кратковременной фазы (длится от нескольких часов до 1,5 сут) характерны головная боль, головокружение, чувство сильного жжения в горле или боль при глотании, недомогание, озноб и повышение температуры тела до 38–39 °C и выше.

Вторая фаза болезни характеризуется присоединением абдоминальных признаков: боли в животе, тошнота, рвота с кровью и желчью, кровавый понос. Больных беспокоит выраженная слабость. Острые режущие боли в животе могут быть постоянными или схваткообразными. Локализованы они преимущественно внизу живота, реже — в области желчного пузыря. Живот часто вздут и при пальпации умеренно болезнен, в особенности в области пупка. Напряжения мышц брюшной стенки не бывает. В брюшной полости может определяться жидкость, порой в значительном количестве. При распространении процесса на лимфатические узлы средостения жидкость появляется в плевральных полостях и в полости перикарда. Одновременно с этим присоединяются признаки поражения органов грудной клетки: кашель, одышка, отделение мокроты и другие характерные для легочной разновидности симптомы болезни. Ярко выражены явления общей интоксикации. Температура тела повышена, пульс ослаблен, артериальное давление понижено. Беспокоят сильные головные боли, резчайшая слабость, головокружение при стоянии и ходьбе. У некоторых больных определяется увеличение надключичных и шейных лимфатических узлов, а также пастозность или отечность подкожной жировой клетчатки шеи и передней поверхности грудной клетки. Продолжительность второй фазы — от нескольких часов до 2–3 сут.

В третьей фазе болезни, кроме указанных выше признаков, отмечаются выраженная бледность и синюшность кожи. На лице кожа розово-синюшная либо багровая, склеры глаз инъецированы. Катастрофически нарастает декомпенсация сердечной деятельности. Артериальное давление падает, пульс с тановится нитевидным Дыхание учащается. Больные испытывают тревогу, страх, беспокойство Бывают бред и эйфория. В предагональном периоде на коже могут появляться вторичные пустз лез-ные и геморрашческие высыпания. Рвотные массы и кал могут содержать примесь крови. Инкубационный период при кишечной разновидности сибирской язвы составляет от 1–2 до 3–5 сут, а продолжительность заболевания от момента появления первых клинических симптомов до смерти — от 1–2 до 4–6 cvt и* среднем 3–4 сут). Обычно диагноз первичной кишечной сибирской язвы устанавливается посмертно при вскрытии трупов, а больные госпитализируются с весьма разнообразными диагнозами: грипп, ангина, дифтерия, отравление пищевыми продуктами, токсическая малярия, острый аппендицит, кишечная непроходимость, гастроэнтерит, холера, уремия, перитонит, пневмония, менингит и т. д.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084186/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii.webp)

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084187/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch.webp)