Михаил Супотницкий - Микроорганизмы, токсины и эпидемии

- Название:Микроорганизмы, токсины и эпидемии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вузовская книга

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Супотницкий - Микроорганизмы, токсины и эпидемии краткое содержание

Кроме того, в монографии, впервые для отечественной литературы, обстоятельно освещены эпидемиология биологического террористического акта и методология выявления такого преступления. Книга хорошо иллюстрирована, содержит приложения и рассчитана на широкий круг специалистов.

Микроорганизмы, токсины и эпидемии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако при изменении направления отбора в разных условиях происходит дивергенция (расхождение) сначала структуры, а потом и биологических свойств токсинов. Так, Stx-цитотоксины могут быть разделены на две антигенно различные группы, имеющие от 50 % до 60 % гомологии: Stx/ Stx1 и Stx2 [Tesh V., O'Brien A., 1991]. Stx и Stxl различаются только одной аминокислотной последовательностью и встречаются преимущественно в S. disenteriae. Stx2-цитотоксин обнаружен недавно у кишечных палочек, т. е. его образование может быть результатом действия длительной изоляции в другой экологической нише. Любопытны и оцениваемые сроки такой дивергенции. Анализ молчащих замещений нуклеотидных последовательностей генов холерного, LT- и ST-токсинов показал, что эти гены дивергировали не менее чем 130 млн. лет назад [Вертиев Ю.В.,1996]. Т. е. в эпоху расцвета пресмыкающихся и уже в знакомом нам виде они пережили не только их вымирание, но и расцвет млекопитающих в миоцене, и их массовое вымирание и юнце плиоцена. Если это так, то тогда появление прототипного холерного токсина теряется где-то в глубине геологического времени. С антропоцентрической точки зрения, какая-то есть в этом нецелесообразность. Мы явно переоцениваем свое значение в природе, когда утверждаем, что человек является единственным хозяином холерного вибриона.

Образование молекул токсинов. Использование методов точечного мутагенеза для модификации структуры бактериальных токсинов, выявило удивительно точную «пригнанность» их структур к выполняемой ими функции. Оказалось, что они построены настолько точно, что даже замена одной аминокислоты может привести к катастрофическим изменениям функции. Так одиночные замены в S1-субъединице коклюшного токсина снижают ее ферментативную активность и токсичность в 1000 раз, множественные — в 10 6раз. Одновременно резко снижается ее иммуногенность [Loosmore S. et al., 1990], нарушается пространственная структура и способность взаимодействовать с олигомером [Lobet Y. et al., 1989].

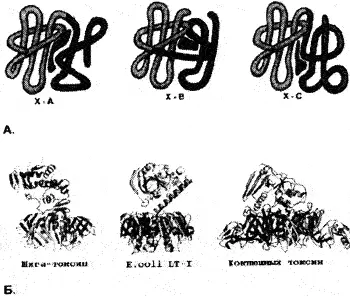

Как мы убедились на примере порообразующих доменов, сходность функциональных структур токсинов между собой и с отдельными ферментами клеток хозяина обусловлена тем, что различные белки с родственными функциями имеют схожую последовательность аминокислот. Полагают, что такие семейства белков возникли путем дупликации одного предкового гена и последующего накопления в процессе эволюции мутаций, постепенно обусловивших появление родственных белков с новыми функциями [Альберте Б. с соав., 1994]. Наличие А и В субъединиц (доменов) в структурах молекул подавляющего большинства белковых токсинов, свидетельствует о том, что они, как правило, являются крупными функциональными белковыми агрегатами. Образование таких агрегатов стало возможным путем объединения двух или более белков в результате как нековалентных взаимодействий (сибиреязвенный, коклюшный и другие токсины), так и путем образования ковалентной связи между ними (ботулинический и столбнячный токсины). В свою очередь отдельные субъединицы токсинов так же состоят из некогда различных белков, объединенных в пептид, проявляющий несколько активностей сразу. Например, тяжелые цепи ботулинического и столбнячного токсина содержат два домена — регион, необходимый для транслокации токсина и регион, необходимый для взывания с клеткой. Белки такого типа образуются слиянием соответствующих генов в один ген, кодирующий большую полипептидную цепь. Для всех токсинов характерна «мультидоменная» структура. Это означает, что разные их части состоят из некогда отдельных глобулярных белков, объединенных естественным отбором ходе эволюции (рис. 20).

Рис. 20. «Мультидоменная» структура бактериальных токсинов. А. Общий принцип, по которому наложение двух различных белковых поверхностей в процессе эволюции приводит к появлению белков, содержащих новые центры связывания для других молекул — лигандсвязывающие центры часто располагаются в месте соприкосновения двух белковых доменов [Альберте Б. с соавт., 1994]. Б. Пространственные ленточные модели кристаллов шига-токсина S. dysenteriae [Frasier M. et al., 1994], температуро-лабильного токсина кишечной палочки [Sixma Т. et al., 1993] и коклюшного токсина [Stein P. et al., 1994]. Несмотря на выраженное конформационное сходство, каждый из этих белков имеет собственную эволюционную историю. Наличие большого количества доменов, независимо свертывающихся в разных частях молекул, свидетельствует о происхождении этих токсинов путем объединения генов различных глобулярных белков

Если, не ввязываясь в спор о том, что прогрессивно в эволюции, что нет, подойти к эволюции токсинов только исходя из сложности их молекул, то можно построить своего рода эволюционную «лестницу». На ее нижнюю ступеньку, видимо, можно поместить порообразующие токсины, типа альфа-токсина стафилококка. Они способны лигандрецепторному узнаванию и образуют поры, через которые могут быть введены ферментативные молекулы, однако такие молекулы появляются уже на следующей эволюционной ступеньке. Ее занимают двухкомпонентные токсины, А- и В-субъединицы которых взаимодействуют без образования ковалентной связи, т. е. либо клетка еще не способна образовывать дисульфидные связи между субъединицами, либо еще не произошло слияния их генов. Последней ступенькой можно считать крупномолекулярные токсины, состоящие из тяжелых и легких цепей, объединенных ковалентными связями. Такие токсины имеют максимально возможную для белков молекулярную массу и, видимо, токсичность (супертоксины — ботулинический и столбнячный). Трехсоставные токсины типа сибиреязвенного и двухсоставные, объединенные ковалентной связью, занимают промежуточную ступеньку между крупномолекулярными супертоксинами, а так же двухсоставными, компоненты которых взаимодействуют без образования ковалентных связей. Видимо оба типа токсинов являются альтернативами эффективных структур, выбор между которыми в конкретных обстоятельствах остается за естественным отбором.

Максимально возможная токсичность.Такая постановка вопроса не имеет смысла при исследовании патогенности бактерий, так как токсины — это только часть механизма их паразитирования, устроенного невероятно сложно и имеющего много альтернативных, взаимодополняющих элементов. Однако ответ на него чрезвычайно интересует зарубежных военных токсикологов, рассматривающих токсины как опасное средства поражения.

Незнание условий, которые в процессе эволюции способствовали естественному отбору биологических токсинов, привело к формированию у таких исследователей представления о возможности снижения летальных доз биологических токсинов с помощью методов генной инженерии и породило множество спекуляций на эту тему [Tucker J.B., 1985; Гайслер Э., 1986].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084186/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii.webp)

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084187/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch.webp)