Михаил Супотницкий - Микроорганизмы, токсины и эпидемии

- Название:Микроорганизмы, токсины и эпидемии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вузовская книга

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Супотницкий - Микроорганизмы, токсины и эпидемии краткое содержание

Кроме того, в монографии, впервые для отечественной литературы, обстоятельно освещены эпидемиология биологического террористического акта и методология выявления такого преступления. Книга хорошо иллюстрирована, содержит приложения и рассчитана на широкий круг специалистов.

Микроорганизмы, токсины и эпидемии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По нашему мнению, очень серьезное влияние на его решение в будущем окажут экспериментальные данные по участию токсинов в функциях микробной клетки, которые не имеют прямого отношения к проявлению бактерией патогенных свойств, но используют консервативные механизмы, сходные как в эукариотических, так и прокариотических организмах.

На этот аспект проблемы ранее обратил внимание Ю. Вертиев (1996). Он считает, что бактериальные токсины, интерфероны, бактериоцины и гормоны обнаруживают сходство в отношении целого ряда важных свойств. Эти вещества синтезируются одним типом клеток, в то время как воздействуют на другие типы клеток: они действуют на клетки в чрезвычайно низкой концентрации (Ю -11–10 -14М); обладают сходной молекулярной организацией состоят как минимум из двух функционально и структурно различных белков: энзиматического и рецепторного; имеют сходные звенья молекулярного механизма действия (связывание с рецепторами, активация, транслокация внутрь клетки и модификация клеточных мишеней); обладают сходной кинетикой биологического эффекта — одноударный эффект; и, наконец, все эти вещества токсичны.

Мы еще только начинаем понимать первичную функцию биологических токсинов в природе. Если предположить, что способность бактерией синтезировать токсины закрепляло какую-то неизвестную сегодня сигнальную функцию в образуемом ими биоценозе, то понятен и двухкомпонентный состав, и одноударность их действия. Преимущество такой структуры для передачи сигналов в том, что при ее распространении из центра, сигнал не ослабляется на большом расстоянии. Если бы передача сигнала осуществлялась структурами, не способными к лиганд-специфическому взаимодействию, то сигнал ослабевал бы по мере диффузии сигнальных молекул. Отсюда, как следствие, способность воздействовать на другие типы клеток в чрезвычайно низких концентрациях.

Сопоставляя структурные особенности молекул различных бактериальных токсинов с механизмами их функционирования, нельзя не заметить, что сходство между ними обусловлено сходно направленным действием естественного отбора.

Так, способность В-субъединиц к узнаванию клетки-мишени, сопровождается закреплением за ними и других свойств. Например, кроме взаимодействия с рецептором, В-субъединица экранирует ферментативную субъединицу, предотвращая ее взаимодействие с субстратом, как в собственной клетке, так и за пределами клетки-мишени [Вертиев Ю.В., 1996]. Она служит и своего рода предохранителем, предотвращающим «случайный выстрел». Для активации токсической субъединицы необходимо протеолитическое расщепление В-субъединицы после ее взаимодействия с клеткой, мишенью. Это исключает действие токсической субъединицы на другие клетки [см., например, действие сибиреязвенного токсина). И, как мы убедились на примере протективного антигена, она способна «вводить» клетку несколько токсических ферментов, действующих синергидно. Плейротропность функций В-субъединиц находится в соответствии с «принципом экономии генов».

Механизм лиганд-рецепторного взаимодействия исключает бесконечное разнообразие структур В-субъединиц, взаимодействующих с лигандом. В основе этого явления лежит то обстоятельство, что токсины в организме хозяина используют уже готовые структуры, участвующие в эндокринной, паракринной и синаптическои сигнализации, а, следовательно, жестко поддерживаемых естественным отбором. То, что эти структуры не являются абсолютно консервативными, свидетельствуют внутривидовые различия в чувствительности к отдельным токсинам, но их консервативности хватает на выход аналогий в структуре рецепторсвязывающих участков, за пределы В-субъединиц токсинов. Например, иммуноглобулин-подобная складка домена 4 протективного антигена аналогична не только рецепторсвязывающей петле дифтерийного токсина, но и антигенсвязывающей CDR3 петле антител [Petosa et al., 1997].

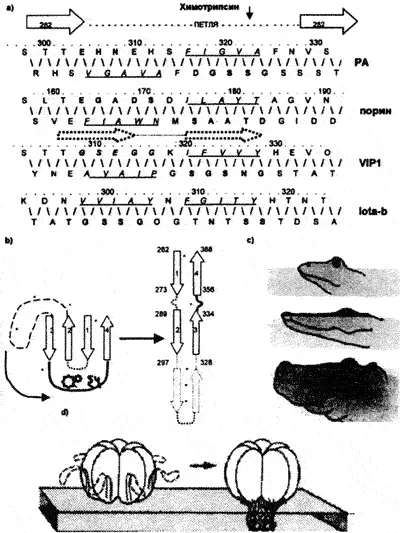

Формирование белкового канала (поры) также не является уникальным свойством токсинов. Посредством поры осуществляется транспорт специфических ионов через мембраны эукариотических и прокариотических организмов (пориновые белки грамотрицательных бактерий). К образованию пор способны не только токсины бактерий, но и зоотоксины [Орлов Б.Н., Гелашвили Д.Б., 1985] и даже белки слияния вирусов [Филдс Б., Найп Д., 1989]. Сама же пора формируется в определенной цитоплазматической мембране и предназначена для определенной функции, т. е. она не может не быть консервативной. Это предопределяет консервативность выполняющих одну функцию доменов образующих пору белков (рис. 19). Большая петля домена 2 ПА B. anthracis (ответственна за вставку гептамера в цитоплазматическую мембрану), демонстрирует консервативный характер чередующихся гидрофильных и гидрофобных остатков, аналогичный таковому у поринов бактерии Rhodopseudomonas blastica, а также, у выполняющих ту же функцию структур токсина VIP1 инсектицидного белка Bacillus thuringiensis [Petosa et al., 1997] и йота-b-токсина Clostridium perfringens [Perelle S. et al., 1993]. Аминокислотная последовательность связывающего клетку домена CNF1 уропатогенной E. coli, имеет обширную гомологию с аналогичной последовательностью митогенного токсина Pasteurella multicoda — бактерии, вызывающей атрофический ринит у свиней [Falbo V. et al., 1993].

Рис. 19. Конвергентное сходство каналообразующих структур токсинов-гомологов ПА и пориновых белков бактерий. а) консервативные чередующиеся гидрофильные (подчеркнуты) и гидрофобные (выделены полужирным) остатки большой петли домена 2 ПА аналогичны таковым у поринов и токсинов-гомологов, что предполагает одинаковый и наиболее оптимальный характер формирования перекрывающих мембрану шпилек (b) и мембранной вставки (d); с) аналогичное явление в природе — положение глаз у таких полуводных животных в высшей степени сходно: оно оптимально для наблюдения под водой при погружении в воду тела. На основе рисунков Б.М. Медникова (1975) и Petosa et al. 1997)

Неожиданное сходство было найдено и на макромолекулярном уровне, т. е., между В-олигомерами. Оказалось, что хотя холерный и температуролабильный токсины имеют по 5 идентичных В-субъединиц, а коклюшный токсин имеет 4, но различные В-субъединицы, 2 субъединицы коклюшного токсина обладают складчатыми структурами, сходными с таковыми у В-субъединиц холерного токсина и шига-токсина [Finlay В., Falkow S., 1997].

Такая же ситуация сходства и между ферментативными субъединицами токсинов. Отечный фактор сибиреязвенного микроба представляет собой аденилатциклазу, которая не только по кинетическим, но и по антигенным свойствам имеет сходство с действующей на ту же мишень кальмодулинзависимой аденилатциклазой эукариотических клеток [Petosa et al., 1997]. По крайней мере 5 АДФ-рибозилирующих токсинов (коклюшный, холерный и дифтерийный токсины, температуролабильный токсин кишечной палочки и экзотоксин А псевдомонад) имеют общий НАД-связывающий сайт [Finlay В., Falkow S., 1997]. Участок протяженностью в 100 аминокислот ферментативного домена CNF1, гомологичен участку ферментативного домена дермонекротического токсина бордетелл. Оба одинаковых участка выполняют одинаковую функцию — активируют Rho и являются активными сайтами токсинов [Lemichez E. et al., 1997]. Таким образом, нельзя объяснить только генетическим обменом и «общностью происхождения» сходство структур токсинов микроорганизмов различных видов, семейств и родов, к тому же занимающих разные экологические ниши и вызывающих различную инфекционную патологию. В эволюции возможно повторное возникновение отдельных признаков, вызванное сходно направленным действием естественного отбора (эволюционная конвергенция), но невозможно возникновение не родственных форм, одинаковых по всей своей организации — правило необратимой эволюции [Медников Б.М., 1975]. По этой причине нельзя рассматривать, эволюцию токсинов отдельно от эволюции синтезирующих их микроорганизмов. Конвергентное сходство по одному признаку, например, по способности В-субъединицы токсина образовывать поры, не затрагивает большинства других черт организации бактерии. Как бегемот остается типичным млекопитающим, а крокодил — рептилией при сходном положении глаз, так и кишечная палочка не становится бордетеллой или псевдомонадой из-за наличия гомологичных последовательностей в структурах их токсинов, выполняющих одинаковую функцию (см. рис. 19).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084186/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii.webp)

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084187/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch.webp)