Михаил Супотницкий - Микроорганизмы, токсины и эпидемии

- Название:Микроорганизмы, токсины и эпидемии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вузовская книга

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Супотницкий - Микроорганизмы, токсины и эпидемии краткое содержание

Кроме того, в монографии, впервые для отечественной литературы, обстоятельно освещены эпидемиология биологического террористического акта и методология выявления такого преступления. Книга хорошо иллюстрирована, содержит приложения и рассчитана на широкий круг специалистов.

Микроорганизмы, токсины и эпидемии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Американский исследователь R. Ablin (1996) считает, что СПИД задокументирован в этих иероглифах из древнеегипетских папирусов Эберса. Geiger (1994), нашел описание СПИДа в древних китайских трактатах по медицине под названием «Киу Лао», означающее «пустоту» или истощение». Там же описаны и симптомы столь знакомой сегодня болезни: похудание, припухлость лимфатических узлов, ночные поты, выпадение волос, понос и др. В качестве лечебного средства древние китайцы использовали сборы трав, стимулирующих иммунную систему.

Происхождение вирусов.По мнению J. Lederberg (1997), как само происхождение жизни, так и происхождение вирусов, пока остаются предметом рассмотрения многих теорий (табл. 4). Каждый вирус отличается от другого. Очень мало известно об их филогенезе и сегодня трудно даже доказать различие между сотнями их категорий. Мы не знаем их происхождения, но знаем, что они взаимодействуют с нашим геномом многими способами. Вирусные частицы могли бы произойти из любого генома, став свободно живущими (т. е., независимыми, автономно реплицирующимися единицами в клетке хозяина), реинтегрируя в геном хозяина как ретровирусы (что возможно делают и другие вирусы) и повторяя эти циклы тысячи раз.

[2] По Lederberg J. (1997)

Вирусы являются фрагментами генома, способными к репликации только в пределах интактной живой клетки, следовательно, они не могут быть предшественниками клеток

В пределах взятого вида, вирусы могут возникать как генетические фрагменты или редуцированные версии хромосом, плазмид или РНК:

1) хозяина или близкородственных видов;

2) отдаленных видов;

3) более крупных паразитов этого или другого хозяина;

4) дальнейшей эволюции или генетического обмена между существующими вирусами

В прошлом они уже могли иметь жизненный цикл в геноме хозяина как интегрирующаяся эписома. В геноме они могут выполнять определенные генетические функции и, в принципе, способны вновь появляться в виде новых вирусов

Существование таких циклов показано в мире бактериальных вирусов, однако мы не имеем четких данных, объясняющих происхождение вирусов животных и растений

Общие принципы вирусного патогенеза.Для того, что бы быть патогенными, вирусы, так же как и бактерии, должны инфицировать слизистые поверхности; проникать в хозяина через эти поверхности; вступать в контакт с чувствительными тканями; размножаться во внутренней среде хозяина; противодействовать его защитным механизмам и причинять ему вред. Необходимость в выполнении первых двух требований отпадает, если вирусы проникают в ткани через альвеолы (в составе мелкодисперсного аэрозоля), поврежденную переносчиком кожу или через слизистые.

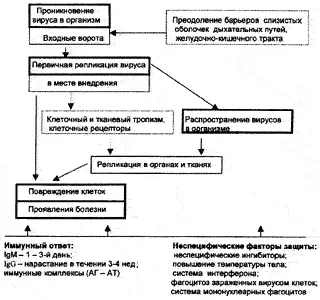

Общие принципы вирусного патогенеза представлены в упрощенной схеме (табл. 5). В правом столбце таблицы перечислены события, происходящие внутри клетки с момента начала ее инфицирования. Эти внутриклеточные стадии репликации вирусов, в конечном счете, определяют судьбу инфицированной клетки, т. е. ведут к ее гибели; клеточной трансформации, характеризующейся снятием ограничения роста; персистентной или латентной инфекции. В левом столбце приведены события на уровне организма или ткани, ведущие к инфицированию клеток и включающие иммунный ответ хозяина [Филдс Б. и др., 1989]. Схема развития острой вирусной инфекции показана на рис. 23.

[3] По Филдс Б. и др. (1989).

Организм | Клетка

Проникновение вируса в хозяина | Адсорбция

Первичная репликация | Проникновение

Распространение вируса внутри хозяина | Раздевание

Клеточный и тканевой тропизм и клеточные рецепторы | Транскрипция

Повреждение клеток | Трансляция |

Иммунный ответ и другие защитные факторы хозяина | Сборка вируса

Персистенция вируса, латентность и медленные вирусные инфекции | Выход из клетки

Рис. 23. Схема развития острой вирусной инфекции. [По Н.А. Гавришевой и Т.В. Антоновой (1999)]

Вирусы, так же как и бактерии, должны быть способными преодолеть слизистые барьеры и проникнуть в те органы и ткани, где происходит их репликация. Прежде чем распространиться по организму, они могут реплицироваться в месте первичного проникновения и в ближайших регионарных лимфатических узлах. В отличие от бактерий, вирусы могут использовать нейрональный путь проникновения в поражаемые ими органы-мишени (вирус бешенства) и тем самым избежать противодействия иммунной системы. Однако чаще всего они, как и бактерии, распространяются с кровью и лимфой (вирусемия). С наибольшим постоянством вирусемия наблюдается при острых инфекциях, особенно тяжелых формах болезни. Однако циркуляция вирусов в крови установлена и при многих латентных, хронических инфекциях. Вирусы, свободно циркулирующие в плазме, представляют плазменный тип вирусемии (вирус Синдбис, ВЭЛ, японского энцефалита). Более распространенным является клеточный тип вирусемии, при котором вирусы циркулируют в тесной связи с клетками крови. ВНО циркулируют, адсорбируясь на лимфоцитах и моноцитах крови, возбудители кори, гриппа, аденовирусы тесно связываются с полиморфно-ядерными лейкоцитами [Гавришева Н.А., Антонова Т.В., 1999]. Специфическое сродство вирусов к клеткам и тканям определяется присутствием на клеточной поверхности особых рецепторов. Отдельные; вирусы, после проникновения в клетку, могут индуцировать образование на ее поверхности дополнительных рецепторов, которыми «пользуются» другие вирусы [Филдс Б. и др., 1989]. Метаболизм вирусов направлен на использование структур цитоплазматического или ядерного белкового скелета клеток. Вирусспецифический цитопатический эффект обусловлен не бессмысленным для вируса повреждением клетки, а специфической перестройкой элементов клеточного скелета, цель которой — создание условий для размножения вируса [Маренникова С.С., Щелкунов С.Н., 1998]. Основным внешним проявление вирулентности вируса, являются разрушение инфицированных вирусом клеток в тканях-мишенях и возникающие в результате разрушения тканей физиологические изменения в организме хозяина [Филдс Б. и др., 1989].

У иммунокомпетентного хозяина большинство вирусных инфекций, возбудители которых используют первую стратегию паразитизма, самоограничиваются. Смертельные исходы в эпидемических очагах могут достигать очень высоких значений, однако в крупных популяциях людей они никогда не достигают 100 %. При недостаточности иммунной системы хозяина, эти же вирусы могут вызывать персистентные или латентные инфекции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084186/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii.webp)

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084187/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch.webp)