К.ПРИБРАМ - ЯЗЫКИ МОЗГА Экспериментальные парадоксы и принципы нейропсихологии

- Название:ЯЗЫКИ МОЗГА Экспериментальные парадоксы и принципы нейропсихологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

К.ПРИБРАМ - ЯЗЫКИ МОЗГА Экспериментальные парадоксы и принципы нейропсихологии краткое содержание

Под редакцией и с предисловием

действительного члена АПН СССР

А. Р. Лурия

Издательство «Прогресс» Москва 1975

Редакция литературы по философии

Перевод на русский язык с изменениями. "Прогресс"

ЯЗЫКИ МОЗГА Экспериментальные парадоксы и принципы нейропсихологии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Глава VIII

Вернемся на время к нашей общей модели. Модель предполагает два основных процесса: пространственно организованные-состояния и операции, выполняемые на фоне этих состояний с помощью импульсной передачи между нейронами. В первой части книги было описано, каким образом эти основные свойства нейронных групп могут комбинироваться в логические операции, усиливающие аналитические и контрольные (серво) функции" нервной системы. Учитывая их значение, а также то, что сейчаа они игнорируются в нейропсихологической и нейрофизиологической литературе, я подчеркнул, что построение имеющих определенную структуру топологических, то есть пространственных, представительств в нервной системе является одной из форм, которые могут принимать состояния мозга. Я предположил, что-взаимодействие динамических структур возбуждения, падающих на рецепторные поверхности, после их передачи по параллельным путям кодируется благодаря горизонтальным связям в активность медленных потенциалов групп нейронов и образует временные микроструктуры, рисунки которых зависят скорее от функциональной организации нейронных соединений, чем от нейронов, как таковых.

В гл. VII были подробно рассмотрены факты, свидетельствующие о существовании детекции признаков и механизма анализа, а также приведены аргументы в пользу необходимости особой нейронной организации, помимо той, которая представлена анализаторами признаков. В гл. VIII формулируется гипотеза о том, что такой организацией может быть механизм микроструктуры медленных потенциалов соединительных аппаратов. Эта гипотеза основывается на предположении, что нейронное отображение входных воздействий не является фотографическим и создается не только посредством имеющейся системы фильтров, выделяющих признаки, но и с помощью особого класса преобразований, которые обладают значительным формальным сходством с процессом отражения оптического образа, открытым математиками и инженерами. Этот оптический процесс, названный голографией, основан на использовании явления интерференции структур. Он обладает множеством удивительных свойств, из которых первостепенное значение имеет его способность к распределению и сохранению большого количества информации. Именно эти свойства дают возможность разрешить противоречие между потребностью в функциональной лабильности, быстром темпе изменений и уже рассмотренными анатомическими особенностями в организации нервных систем приемл информации.

Прежде чем точно сформулировать проблему, полезно посвятить несколько параграфов разъяснению нашего общего подхода. Обработка оптической информации с помощью голографии описывается математически в понятиях механической волны. В физической оптике для описания распространения света в экспериментальных условиях могут быть использованы как квантовые, так и волновые уравнения. Физика не интересует то, является ли свет квантом или волной, распространяется ли он в виде частиц или электромагнитных волн, или в форме того и другого. Он заботится о том, чтобы как можно полнее количественно описать результаты своих наблюдений, и соответственно этому выбирает инструменты для своего описания. Некоторые наблюдения могут быть хорошо описаны как статистическая вероятность квантовых событий, другие легче описываются с помощью волновой теории.

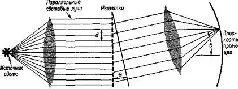

Особенно трудно привести в соответствие с квантовым подходом одно наблюдение. Когда свет очень низкой интенсивности проходит через решетку, то есть когда предполагается, что через каждую отдельную щель пройдет самое большее несколько квантов света, уравнение, описывающее световой поток по другую сторону решетки, для объяснения наблюдаемых эффектов должно учитывать некоторое взаимодействие, которое, по-видимому, имеет место между световыми потоками, проходящими через соседние щели (рис. VIII-1).

Рис. VIII-1. Дифракционная решетка (Murray and Cobb, 1970.

Трудно, хотя и не невозможно, объяснить это взаимодействие с точки зрения квантовой теории: каким образом квант света может влиять на соседние, отделенные от него решеткой? Кажется, будто каждый квант оказывает силовое (возникает искушение сказать «магнетическое») действие на соседний. Этот феномен взаимодействия был широко изучен и получил название суперпозиции. Математические уравнения, удовлетворительно объясняющие явление суперпозиции, представляют собой систему линейных уравнений, названных интегралами свертки, которые обычно используются для описания взаимодействия волновых процессов. Описание одной волновой формы свертывается вместе с описанием другой. При объяснении суперпозиции не возникает серьезных теоретических проблем, если считать, что ровный фронт волн света, встречаясь с решеткой, разбивается ею на небольшие, взаимодействующие между собой «вихри». Можно считать, что такие вихри и вызывают эффект интерференции и объясняют суперпозицию – «взаимодействие по соседству».

Голографическая гипотеза функционирования мозга в процессе восприятия принимает форму суперпозиции. Фактически выбор способа объяснения того, как изменяются электрические потенциалы мозга – в статистических терминах или в волновых,- зависит от наблюдений, которые должны быть описаны. Следует выбрать тот способ, который может дать наиболее полное количественное описание наблюдений и в то же время быть приемлемым для концепции. В гл. III описано возникновение латерального, или периферического, торможения в рецепторах и на разных уровнях центральной нервной системы. Латеральное торможение обусловливает эффект взаимодействия между процессами, протекающими в соседних нейронах. Если это пространственное взаимодействие адекватно описывается интегралами свертки, которые характеризуют физическое явление суперпозиции, то мы можем рассматривать взаимодействие в нервной системе на основе интерференционных эффектов. Правомочность такого выбора подтверждается теми фактами, что по крайней мере в сетчатке взаимодействие между соседними горизонтальными клетками обусловлено исключительно тормозными взаимодействиями посредством медленных потенциалов гиперполяризации, а не деполяризации, которая приводит к возникновению нервных импульсов.

Как и в гл. III, рецепторные явления служат миниатюрными моделями на этот раз «нейронного голографического» процесса.

Мы уже отмечали, что возбуждение одной единицы зрительного нерва оказывает влияние на частоту разрядов соседних единиц. Мы отметили также, что рецептивное поле отдельной единицы образуется в результате такого пространственного взаимодействия между соседними элементами. В зрительном нерве эти рецептивные поля обычно состоят из более или менее округлого центрального пятна, которое реагирует либо возрастанием (on – Центральный нейрон), либо снижением (off – центральный нейрон) частоты своих спонтанных разрядов, и из окружающей зоны, которая характеризуется активностью, противоположной по знаку активности центра. Глава VII была посвящена проблеме: .какой тип кода, какой тип организации создается в результате действия многих таких единиц? Настоящая глава посвящена другому кругу проблем, а именно: что кодируется в одном рецептивном поле, то есть какие черты оптического изображения определяют форму рецептивных полей?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: