К.ПРИБРАМ - ЯЗЫКИ МОЗГА Экспериментальные парадоксы и принципы нейропсихологии

- Название:ЯЗЫКИ МОЗГА Экспериментальные парадоксы и принципы нейропсихологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

К.ПРИБРАМ - ЯЗЫКИ МОЗГА Экспериментальные парадоксы и принципы нейропсихологии краткое содержание

Под редакцией и с предисловием

действительного члена АПН СССР

А. Р. Лурия

Издательство «Прогресс» Москва 1975

Редакция литературы по философии

Перевод на русский язык с изменениями. "Прогресс"

ЯЗЫКИ МОЗГА Экспериментальные парадоксы и принципы нейропсихологии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

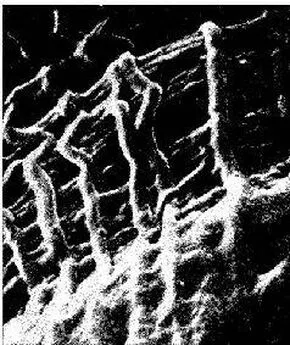

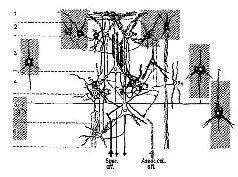

Рис. VII-9. Полусхематическая зарисовка наиболее важных типов нейронов неокор-текса и их связей. Обратите особое внимание на связи пирамидных клеток (выходных нейронов) со звездчатыми (тестирующими) интернейронами (Si, S 3 ), имеющими вход от специфических афферентов (Szentagothai, 1969).

Считается, что каждая колонка связана с другими через горизонтальные клетки и их базальные дендриты, которые ответственны за тормозные взаимодействия (рис. VII-9). Всякий раз, когда эти горизонтальные клетки активируются несимметрично как это происходит, когда они возбуждаются через входы с ди-рекционной чувствительностью, создаваемые при этом временные структуры отдельных колонок образуют единую структуру. Следовательно, эти обширные структуры, зависящие скорее от гиперполяризации, чем от проведения нервных импульсов, обусловлены микроструктурой соединений. -Они и создают временно существующие состояния нейронов. Но более подробно мы остановимся на этом в следующей главе.

Сейчас мы располагаем надежным доказательством того, что так называемые ассоциативные зоны коры осуществляют некоторый контроль над входными системами, во многих отношениях подобный тому, который имеет место при изменении кривизны хрусталика глаза. Такая функция контроля могла бы менять число (и, по-видимому, сложность) кортикальных колонок, которые могут участвовать в создании такой динамической структуры (гл. XVII).

Таким образом, можно считать, что входные системы представляют собой некий фильтр для входных сигналов, экран, непрерывно настраивающийся на входные воздействия. Одной из характерных особенностей этого фильтра является то, что он создает самоадаптирующуюся систему, параметры адаптации которой находятся под контролем его собственной прошлой истории и тех операций, которые были осуществлены в нем посредством других нейронных механизмов. Другой особенностью фильтра как системы, которая обусловлена взаимосвязями между логическими элементами, является его способность к конструированию Образа. Но здесь мы забегаем вперед. Рассмотрим сначала проблему, почему необходим процесс формирования Образа вообще и в чем состоит ограниченность концепции анализа признаков при объяснении восприятия.

Почему же неправильно рассматривать перцептивные процессы как безобразный анализ признаков? По трем причинам. Во-первых, анализируемые признаки не являются какими-то особыми, отличными от других. Во-вторых, богатство феномена восприятия не объясняется теми детекторами признаков, которые открыты. И в-третьих, изменения, которые имеют место в системах входа в ходе развития организма, позволяют различать эффекты, возникающие в детекторах признаков, изученные с помощью микроэлектродов, и эффекты, продуцируемые в системе, анализирующей эти признаки, что было изучено в поведенческих опытах с различением сигналов.

Рассмотрим прежде всего проблему различимости признаков. И. Рок (1970) со всей проницательностью сформулировал эту проблему следующим образом:

«… Те, кто утверждал бы, что ответ нейронных детекторов может объяснить, почему вещи выглядят такими, какими они являются на самом деле, возможно, не знают тех фактов, касающихся восприятия, на которые гештальтисгы обращали особое внимание. Например, известно, что воспринимаемая нами величина, не просто зависит от величины образа на сетчатке, воспринимаемая форма не является непосредственной функцией формы соответствующего изображения, а воспринимаемая скорость – непосредственной функцией скорости перемещения изображения на сетчатке и т. д. Напротив, несмотря на значительные изменения находящегося в отдалении от нас стимула, возникающие при изменении позиции наблюдателя, предметный мир сохраняет удивительную константность. Эти факты нельзя отрицать, и их нельзя оставить без внимания на том основании, что вещи в этих изменяющихся условиях не выглядят константными, а мы знаем, что они константны. Против этой формулировки имеются достаточно веские возражения.

Рассмотрим детально некоторые факты, касающиеся восприятия движения. Начнем с того, что существует константность положения, а именно-известно, что, когда мы перемещаемся или двигаем глазами, перемещается и образ всей картины на сетчатке, но сама картина не кажется движущейся. Случается также обратное, а именно неподвижный образ на сетчатке вызывает восприятие движения при движении наших глаз или головы, как это наблюдается при слежении глазами за движущимся объектом или при рассматривании последовательного образа во время движения тлаз. Известно, далее, стробоскопическое движение, когда сменяющиеся неподвижные изображения вызывают ощущение движения. Известен также феномен индуцированного движения предмета, изображение которого на сетчатке неподвижно. Этот феномен возникает вследствие перемещения окружающих объектов. Так, например, Луна кажется движущейся на фоне перемещающихся облаков.

Можно принять гипотезу, что действительной сенсорной основой восприятия движения является стимуляция детекторов движения, но тогда необходимо предположить, что значимость такой стимуляции определяется другой информацией. Например, можно сказать, что движение вообще не воспринимается, если данным о смещении изображения на сетчатке противостоит информация о том, что оно возникает в результате собственного произвольного движения организма, как это предположил фон Хольст, -а до него Гельмгольц. Или можно считать, что в случаях индуцированного движения детекторы предоставляют решающую информацию о том, что что-то движется, но по неизвестным еще причинам движение приписывается неподвижному объекту.

Откровенно говоря, я не считаю это достаточно убедительным. Это не объясняет, почему я вижу свой последовательный образ движущимся, когда я двигаю глазами даже в совсем темной комнате, где не видно неподвижных предметов, изображения которых могли бы перемещаться на сетчатке. В случае же стробоскопического движения, если наши глаза удерживаются в стационарном положении, то источником стимуляции детекторов движения мог бы быть только возникающий в этих условиях нистагм глаза. Но это не могло бы объяснить движения, которое возникает между двумя раздельно освещаемыми объектами. Эта гипотеза не может объяснить и индуцированного движения, потому что предмет, который вызывает ощущение движения, может двигаться так медленно, что его движение будет ниже порога, в то время как только оно и воспринимается. Далее, очевидно, что в данном случае основой восприятия движения является изменение локализации предмета, который кажется движущимся относительно местонахождения предмета, который вызывает это движение, а не стимуляция детекторов перемещения изображения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: